LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°100 : avril 2014

|

Éphémérides du mois

d'avril 2014 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 avril 7 avril 8 avril 14 avril 15 avril 17 avril 22 avril 23 avril 26 avril 29 avril

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est invisible durant tout le mois d’avril. Elle sera en conjonction supérieure le 26 avril. Vénus est visible durant tout le mois en fin de nuit et à l’aube. Elle se trouve dans la constellation du Capricorne jusqu’au 3 avril, puis dans celle du Verseau qu’elle quittera le 28 avril pour entrer dans la constellation des Poissons. Mars est visible tout le mois toute la nuit et à l’aube dans la constellation de la Vierge. Jupiter est visible au crépuscule et une grande partie de la nuit. Au cours du mois elle se lève de plus en plus tôt. Elle est visible tout le mois dans la constellation des Gémeaux. Saturne est visible une grande partie de la nuit, puis toute la nuit et à l’aube. Au cours du mois elle se lèvera de plus en plus tôt. Elle est visible tout le mois dans la constellation de la Balance.

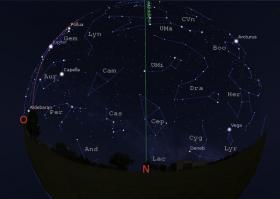

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 avril 2014 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), la Machine pneumatique (Ant), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), le Grand Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), le Cancer (Cnc), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB),le Cratère (Crt), le Corbeau (Crv), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), les Gémeaux (Gem), Hercule (Her), l'Hydre femelle (Hya), le Lézard (Lac),le Lion (Leo),la Balance (Lib), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Persée (Per), la Boussole (Pyx), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), la Poupe (Pup), le Serpent (Ser), le Sextant (Sex), la Vierge (Vir) Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 avril 2014. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiquesCette éclipse sera visible à l'horizon, sous la forme d'une éclipse annulaire sur une petite partie du continent Antarctique. Elle sera visible, sous la forme d'une éclipse partielle dans le sud de l'océan Indien et sur presque la totalité de l'Australie. C'est une éclipse non centrale, c'est-à-dire que l'axe des cônes d'ombre et de pénombre de la Lune ne rencontre pas la surface terrestre. Il n'y a pas de ligne de centralité, mais uniquement une limite boréale de la bande de centralité. Ainsi l’éclipse annulaire ne devrait pas être visible en entier en tous lieux de la bande de centralité, car le Soleil et la Lune ne seront jamais totalement levés durant la phase annulaire. Mais les limites des courbes de visibilité sont calculées sans tenir compte de la réfraction atmosphérique. Or cette réfraction, qui a pour effet d’augmenter la hauteur des astres, est importante à l’horizon ; elle est de l’ordre de 36’, c’est-à-dire plus grande que le diamètre apparent du Soleil. Par conséquent, il existera quelques lieux sur le continent Antarctique, proches du maximum de l’éclipse, où les deux astres seront au-dessus de l’horizon au moment de la centralité. Ce type d'éclipse est relativement rare, on dénombre que cinquante trois éclipses de ce type (quarante annulaires et treize totales) durant les trois premières millénaires de notre ère. La précédente était l'éclipse totale non centrale du 2 novembre 1957 et les suivantes auront lieu en 2043 (éclipse totale non centrale du 9 avril 2043 et l'éclipse annulaire non centrale du 3 octobre 2043) et la suivante n'aura lieu qu'en 2104 !

Nouvelles astronomiquesLa lettre mensuelle d'information de l'IMCCE atteint ce mois-ci son centième numéro. Ce mois d'avril 2014 marque également le neuvième anniversaire de son existence, bientôt une demi-révolution de la ligne des nœuds lunaires. Au fil des numéros, la lettre a trouvé son public : professionnels, amateurs, associations astronomiques, planétariums, bien au-delà des frontières de la France métropolitaine et des barrières de la langue. D'un accès libre, elle compte près de 2200 abonnés, et son audience ne cesse d'augmenter, paisiblement mais sûrement. Elle est réalisée et éditée par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Cependant, des personnels d'autres départements de l'Observatoire de Paris y collaborent maintenant régulièrement. Sa vocation première est la diffusion de l'information astronomique récurrente – en quelques sortes les marronniers de l'astronomie - : équinoxes, solstices, éclipses, calendriers, ramadan, ..., issue des programmes de calcul de l'IMCCE. Depuis 2009, année mondiale de l'astronomie, la lettre d'information a notablement élargi son propos en se proposant de traiter sous la forme du feuilleton des thématiques plus générales en liaison avec le cœur de métier des astronomes de l'IMCCE : les fondements de l'astronomie et de la mécanique céleste et le système solaire. L'approche se veut toujours aussi accessible que possible en ne négligeant pas l'aspect historique du développement des idées en science. Alors, cette centième est peut-être l'occasion de faire davantage connaissance avec chacun d'entre-vous, de recevoir vos avis, vos souhaits, vos attentes vis-à-vis de notre lettre d'information, sa composition, son contenu. Pour cela, nous vous encourageons à nous écrire à l'adresse suivante : redacnews@imcce.fr. Nous en rendrons compte dans une numéro ultérieur. L'observation cruciale de Cassini La position d'un astre du ciel se repère sur une sphère imaginaire – appelée sphère céleste – dont le centre coïncide avec le centre de la Terre. Or, cette position, repérée par deux angles, ne peut être observée que depuis la surface de la Terre, et non depuis son centre, bien évidemment. Il est donc nécessaire d'opérer une correction dite « de parallaxe » pour transformer la position observée en une position rapportée au centre de la sphère terrestre (ou céleste). Cette correction se présente sous la forme d'une petite quantité angulaire. Elle est nulle lorsque l'astre est vu au zénith du lieu : dans ce cas, vues depuis l'astre, les positions de l'observateur et du centre de la Terre apparaissent alors confondues, il n'y a donc aucune correction angulaire pour passer de l'observateur au centre de la Terre. Elle est maximale par contre lorsque l'astre est à l'horizon : en effet, l'écart angulaire vu depuis l'astre entre la position de l'Observateur et celle du centre de la Terre est égal à l'angle soustendu par le rayon terrestre. Remarquons que dans le cas où l'astre considéré est le Soleil, cet angle est précisément la parallaxe solaire (voir LI#97) que nous cherchons à déterminer. Cela signifie par conséquent que l'observation de la position du Soleil dans le ciel nécessite la connaissance de la parallaxe solaire pour en déterminer sa position par rapport au centre de la Terre, indépendamment du lieu où il a été observé sur Terre. Ceci est indispensable pour établir la « théorie du Soleil », c'est-à-dire le mouvement de la Terre – de son centre en réalité – autour du [centre du] Soleil. De tout temps, les astronomes ont effectué cette correction, la première des corrections. Sa grandeur décroît à mesure que l'astre considéré est éloigné de la Terre ; elle est sensible pour la Lune et le Soleil et pratiquement négligeable pour les étoiles lointaines. Lorsque Tycho Brahé vers la fin du XVIe siècle s'est attaché à remesurer le ciel comme jamais auparavant, par la détermination des positions du Soleil et des étoiles sur la sphère céleste, la parallaxe solaire qu'il avait adoptée était l'antique valeur de 3' de degré (voir LI#98). Il y a cependant une autre correction à apporter, celle de la réfraction atmosphérique qui courbe vers le sol les rayons lumineux venant de l'espace. Cette correction, en revanche, n'a jamais été effectuée et Tycho sera le premier à l'appliquer. Alors que l'effet de parallaxe abaisse artificiellement la hauteur d'un astre sur l'horizon, celui de la réfraction rehausse celle-ci. Les effets se contrarient l'un l'autre même si tous deux sont nuls au zénith. Mais comment les connaître ? Comment les séparer ? Ils ne diffèrent que par leur grandeur, et leur signe, mais s'exercent selon une même direction, celle de la hauteur verticale de l'astre. Réussir à les séparer, dans le cas d'observations du Soleil, ouvrirait un accès détourné vers la vraie valeur de la parallaxe solaire.

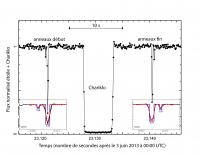

Courbe de lumière de Chariklo enregistrée avec le télescope danois de 1.54 m de l'ESO à l'aide d'une caméra travaillant à une cadence de 10 images par seconde. Les petites vignettes en incrustation présentent un agrandissement des instants de début et de fin d'occultation par chaque anneau (C1R et C2R). crédit : Braga-Ribas et al., A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo paru dans Nature. Jusqu'à présent, on ne connaissait des anneaux qu'aux planètes géantes, Uranus, Jupiter, Neptune, et bien sûr Saturne, le « seigneur des anneaux ». Maintenant, on en connait autour de l'un de ces corps du système solaire se situant à l'autre extrémité de l'échelle des tailles, les astéroïdes. Il s'agit de Chariklo, une petite planète que l'on peine à classifier, astéroïde ou comète ? et que l'on a donc rangé dans la population bien-nommée des centaures dont les orbitent croisent celles des planètes géantes. Chariklo en est le représentant le plus important, fréquentant la banlieue éloignée des planètes Saturne et Uranus. Des observations effectuées le 3 juin 2013 simultanément en divers sites d'Amérique du Sud, à l'Observatoire de La Silla de l'ESO notamment, ont révélé l'étonnante existence de deux anneaux denses et étroits à la fois autour de l'astéroïde Chariklo. Leur observation directe est actuellement impossible tant les anneaux sont ténus et ne reflètent par conséquent qu'une très faible quantité de lumière solaire. En revanche, la détection indirecte de leur présence est possible. Il faut pour cela savoir être patient, attendre le moment où l'astéroïde en question viendra à passer devant une étoile brillante, entrainant ainsi son extinction passagère. Ce phénomène est appelé une occultation stellaire. Il s'en produit un grand nombre, notamment au sein de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter (près de 2000 observés par an), mais ils sont plus rares au sein de populations plus lointaines (car leur mouvement apparent est alors beaucoup plus faible). De plus, seuls ceux pour lesquels les positions de l'astéroïde occultant et de l'étoile occultée sont très précisément connues sont intéressants. Dès lors il ne s'agit plus que de se positionner sur l'étroite bande de Terre où l'ombre du satellite projetée par la lumière de l'étoile viendra à passer, et attendre. Selon l'endroit où l'on se situe à l'intérieur de cette bande, la durée de passage de cette ombre – ou, selon le point de vue de l'observateur, la durée de l'extinction de l'étoile – variera selon la section de l'astéroïde découpée par la direction observateur-étoile. Ainsi, il est possible de reconstituer – à la manière d'un théâtre d'ombres chinoises - la silhouette de l'astéroïde au moment de l'occultation. C'est lors d'une telle occultation par Chariklo que des extinctions secondaires ont été détectées, symétriquement enregistrées de part et d'autre de l'occultation centrale de l'astéroïde lui-même (voir figure). Les anneaux laissent ainsi leur empreinte dans le signal lumineux provenant de l'étoile occultée, tout comme le loup va nous laisser la trace de ses pas dans la neige : On ne peut les voir, mais on détecte leur présence. L'observation a permis d'une part la mesure de la taille de Chariko, environ 250 km de diamètre, et la détection de deux anneaux ayant une largeur de 7 km et 3 km et situés respectivement à une distance de 391 km et de 405 km du corps central. L'origine de ces anneaux demeure inconnue à ce jour.

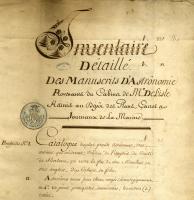

Le patrimoine sort de sa réserve

Page de titre ornée de l'inventaire détaillé des manuscrits d'astronomie provenant du cabinet de Delisle (Bibliothèque de l'Observatoire de Paris, B 5/16) La correspondance manuscrite de Joseph Louis Nicolas Delisle (Paris, 1688-1768) ainsi que les inventaires qui s'y rapportent vont être pris en charge courant mars par la société Arkhênum pour une prestation de numérisation. Cette opération est cofinancée par le Ministère (appel d'offre Bibliothèque Scientifique Numérique) et le Max Planck Institute for the History of Science. Joseph Louis Nicolas Delisle était astronome et membre de l'Académie des Sciences. Comme la plupart de ses frères, il s'est orienté très tôt vers l'astronomie. Il a été astronome-adjoint auprès de Jacques Cassini (dit Cassini II) à l'Observatoire de 1716 à 1724 et est devenu professeur au Collège de France en 1718. Parmi ses élèves, certains sont devenus des astronomes célèbres, comme Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande et Charles Messier.

Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |