|

L'Éphéméride

du mois de mai 2006

(en temps légal français) Repère géocentrique,

les quadratures et

les conjonctions sont

en ascension droite

4 mai

Jupiter en opposition à 16h36m23s (diamètre apparent de 44.6 secondes de degré).

5 mai

Lune Premier Quartier à 7h13m01s.

6 mai

Jupiter au périgée (distance minimale à la Terre) à 1h47m46s (distance au Soleil égale 4.41270 ua).

7 mai

Lune à l'apogée (distance maximale à la Terre) à 8h46m12s (distance à la Terre égale 404572 km)

9 mai

La Lune passe par le noeud descendant de son orbite à 10h28m49s.

10 mai

Neptune en quadrature Ouest (diamètre apparent de 2.2 secondes de degré).

13 mai

Pleine Lune à 8h51m03s.

17 mai

Vénus à l'aphélie (distance maximale au Soleil) à 6h33m57s (distance au Soleil égale 0.72822 ua).

Mercure à l'apogée (distance maximale à la Terre) à 14h31m24s (distance à la Terre égale 1.32332 ua).

20 mai

Lune Dernier Quartier à 11h20m33s.

22 mai

Mercure au périhélie (distance minimale au Soleil) à 1h01m35s (distance au Soleil égale 0.30750 ua).

Neptune est stationnaire dans la constellation du Capricorne, puis rétrograde.

La Lune au périgée (distance minimale à la Terre) (distance à la Terre égale 368608 km)

27 mai

Nouvelle Lune à 7h25m36s

Archives

Les newsletters archivées

Contacts

Service de renseignements

sr@imcce.fr

Éphémérides en ligne

miriade@imcce.fr

Directeur de publication :

William Thuillot

Chef de rédaction :

Sylvie Lemaître

IMCCE - Observatoire de Paris

77 Avenue Denfert-Rochereau

F-75014 PARIS

|

|

| LA VISIBILITÉ DES PLANÈTES |

| |

Jupiter est visible toute la nuit dans la constellation de la Balance.

Mars est visible dans la première partie de la nuit dans la constellation des Gémeaux.

Saturne est visible toute la nuit dans la constellation du Cancer.

Vénus est visible à l'aube dans la constellation des Poissons.

Aspect des planètes au 16 mai

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus

|

| NOUVELLES ASTRONOMIQUES |

| |

| Les fragments de la comète Schwassmann-Wachmann 3 (73P) |

| |

Crédit : FORS1, 8.2-meter VLT Kueyen, ESO.

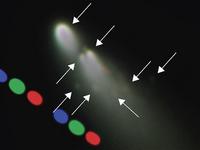

Visible dans notre ciel moyennant l'usage d'un instrument astronomique, la comète Schwassmann-Wachmann 3 nous réserve

quelques surprises. Elle s'est en effet fragmentée en quelques morceaux lors de son avant dernier passage en 1995,

et nous offre cette fois un véritable spectacle cométaire, avec une trentaine de fragments détectés.

La raison exacte pour laquelle une comète se brise n'est pas totalement comprise aujourd'hui mais un noyau poreux

et fragile pourrait favoriser ce processus. Les fragments évoluent sur leur propres orbites, même s'il restent

plus ou moins dans le sillage du corps parent. Le processus de fragmentation s'accompagne souvent d'une production acrue

de poussières

(ou météoroïdes).

Sachant que la comète passera au périgée en juin 2006 la question est de savoir si notre planète

risque de rencontrer un fragment ou des poussières. Les astronomes de l'IMCCE en collaboration avec des Canadiens

ont montré qu'un tel évènement ne se produira pas. La pluie météoritique des

tau-Herculides

associée à la comète 73P ne devrait donc pas donner de sursaut spectaculaire. Cependant les

météores nous ont déjà fait quelques surprises dans le passé!

|

| |

| L'essaim des eta-Aquarides |

| |

|

Cet essaim est célèbre car associé à la comète 1P/Halley : les poussières éjectées

par ce corps entrent en collision avec la Terre chaque année en mai (eta-Aquarides) et en octobre (Orionides) à

une vitesse de 66 km/s. L'activité des eta-Aquarides commence dès la fin avril et culmine cette année le

6 mai vers 0h. Le niveau de la pluie devrait atteindre ZHR=60 météores par heure (i.e. toutes corrections confondues).

|

| |

| Les saints de glace |

| |

|

A l'époque où la vie était rythmée par les fêtes religieuses, les premiers calendriers

étaient des livres d'heures. La première numérotation des jours dans un livre d'heures date de 1518. Mais cela

ne devint un usage presque courant qu'au milieu du XVIe siècle, donc très peu de temps avant la réforme

grégorienne (1582). Avant cette époque, on désignait les jours du mois par le nom du saint qui y était

célébré. La vie rurale n'échappait pas à cette pratique et tous les dictons liés au temps

ou à la météorologie font référence aux saints pour désigner les jours de l'année.

Les dictons ont cessé d'évoluer et leur production s'est arrêtée à la fin du XVIIe siècle.

Les saints de glace sont trois : saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, respectivement les 11, 12 et 13 mai. Ces jours

correspondent traditionnellement à la limite printanière du risque de gelée tardive.

En effet dans certaines régions des gelées, associées à un refroidissement nocturne, avaient lieu au

cours de la première quinzaine de mai. De nos jours, ce phénomène se produit plus tôt (dernières semaines d'avril).

On site parfois un quatrième saint de glace, saint Urbain, le 25 mai. Avant l'apparition du christianisme, les Romains

priaient du 25 avril au 13 mai pour faire protéger par les dieux les jeunes bourgeons de vigne et les fleurs des arbres fruitiers.

Les dictons et adages sont issus d'observations locales sur de longues périodes de temps. Ils sont donc propre à leurs

régions d'observations. Ils ne constituent pas des prévisions fiables et il est beaucoup plus prudent de consulter les prévisions des sites

météorologiques.

Saint Mamert, saint Servais, saint Pancrace, sont toujours de vrais saints de glace :

- Saint Mamert : Attention, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes la trace.

- Saint Servais : Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée.

- Saint-Urbain : Gelée le soir de Saint-Urbain, anéantit fruits, pain, vin.

De nos jours, suite aux réformes de 1969, ces trois saints sont remplacés par sainte Estelle, saint Achille et sainte Rolande.

|

| ASTRO CULTURE |

| |

| Le Soleil : origine du nom |

| |

|

Le nom du Soleil vient de "Sol", une divinité latine très ancienne (de l'époque des rois sabins), dont le culte fut introduit en même temps que celui de la Lune. Le correspondant grec est "Hélios", une divinité solaire (un démon) parmi d'autres, qui n'a pas l'importance du Soleil de l'ancienne égypte. Hélios n'a qu'un rôle secondaire au service des autres dieux, celui d'éclairer la Terre. Hélios est le fils d'Hypérion et de Théia (qui sont des Titans) et le frère de l'Aurore (Eos) et de la Lune (Séléné). Il est représenté par un jeune homme aux cheveux dorés parcourant le ciel sur un char de feu.

Précédé le matin par le char de l'Aurore, Hélios parcourt le ciel de l'Orient à l'Occident. Il revient la nuit à l'Orient grâce à une embarcation sur l'Océan qui entoure le monde. L'astronomie grecque a vite montré que la réalité était bien différente, ce qui peut expliquer le rôle secondaire de cette divinité.

|

| ACTUALITÉS |

| |

| Séminaires |

| |

|

Séminaires Espace-Temps (IMCCE-SYRTE)

|

| 15 mai |

Luc Duriez (IMCCE, Lille)

« Représentations quasi-périodiques des mouvements de type planétaire ».

Lieu : Salle de l'Atelier à 14h - IMCCE Observatoire de Paris 77 avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS

|

|

Séminaires du Bureau des Longitudes (BDL)

|

| 3 mai |

Françoise Combes (Observatoire de Paris)

« Matière noire, énergie noire et accélération de l'univers ».

Lieu : Salle Hugo à 14h - Palais de l'Institut 23 quai de Conti 75006 PARIS

|

|

|

|