Le phénomène du mois : l’observation de l’amas des Pléiades

Le phénomène intéressant en ce mois de janvier est le passage très haut dans le ciel d’un splendide amas ouvert en première partie de nuit : les Pléiades.

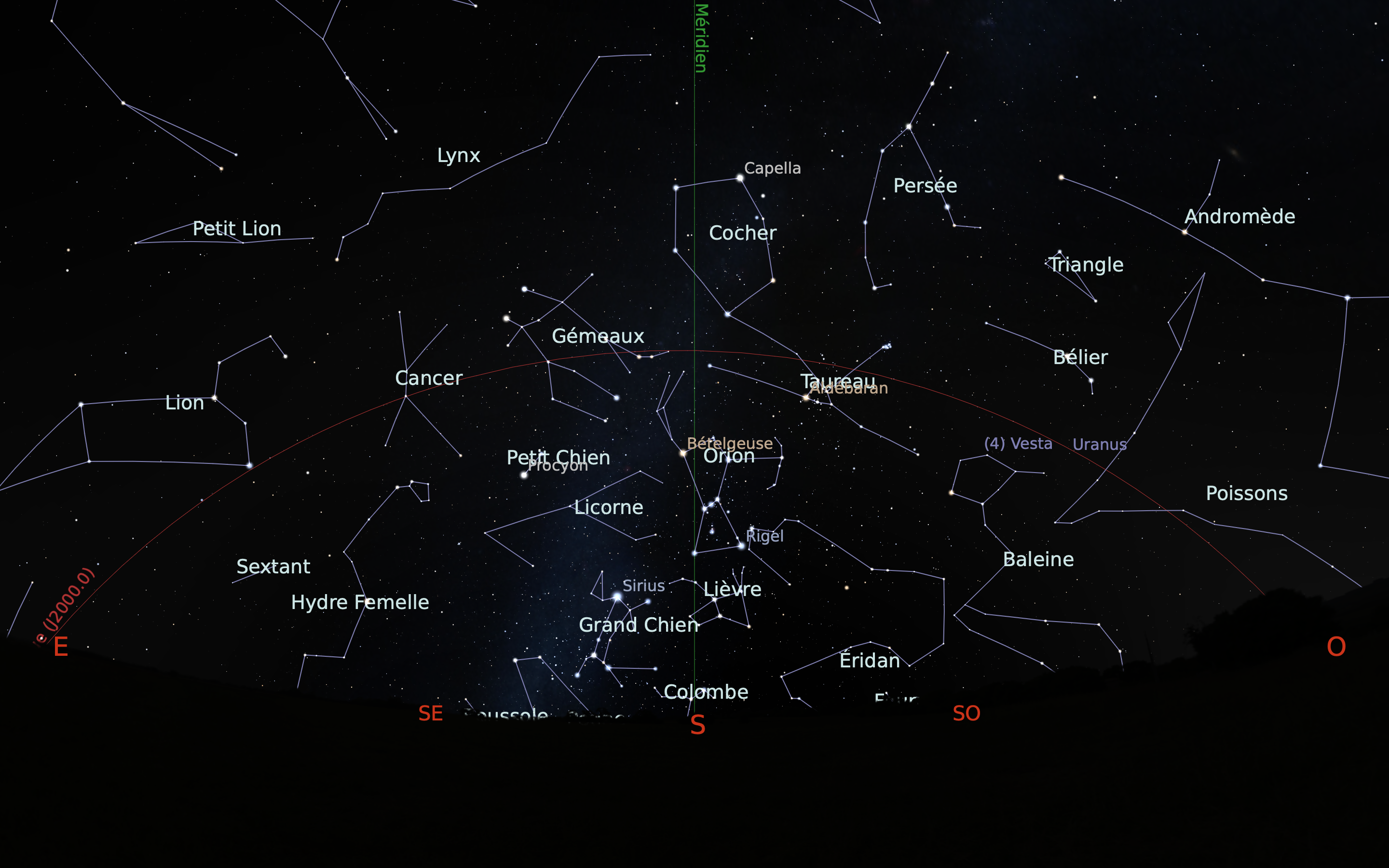

Les Pléiades, M 45, est en effet au méridien non loin du zénith vers 21 h 30 temps légal. Cela signifie qu’un observateur qui se place avec l’horizon nord dans le dos, face au sud, verra quasiment au-dessus de lui ce petit groupe d’étoiles collées les unes aux autres. Faisons d’abord plus ample connaissance.

C’est le 4 mars 1769 que Charles Messier fait entrer l’amas sous le numéro 45 dans ce qui deviendra son célèbre catalogue. Inclus en dernier, M45 clôt la première édition parue en 1774 dans les Mémoires de l’Académie royale des sciences de l'année 1771. Le catalogue complet contenant 103 objets sera finalement publié en 1781. Il est évident que ce n’est pas Messier qui a découvert l’amas, puisque ce dernier est bien visible à l’œil nu et qu’il est observé par les humains depuis l’Antiquité.

M45 est un amas ouvert, c’est-à-dire un groupe d’environ 1 000 étoiles, nées ensemble et qui sont toujours liées gravitationnellement entre elles. La distance de l’amas est estimée à environ 440 années-lumière de la Terre (136,2 ± 5 parsec, Gaia Data Release 2, 2018), ce qui en fait l’un des plus proches. Malgré sa relative jeunesse (100 millions d’années), l’amas montre déjà une faible densité stellaire. Cela signifie que, lentement, mais sûrement, les étoiles s’éloignent les unes des autres. De récentes estimations avancent que d’ici à environ 250 millions d’années, l’amas des Pléiades se sera disloqué et que ses étoiles se seront dispersées, puis vivront séparément au milieu du bras spirale d’Orion dans notre galaxie.

Les étoiles visibles à l’œil nu sont des astres massifs chauds et brillants, de classe spectrale B. Pourtant, les Pléiades contiennent encore plus d’étoiles plus petites, de type solaire, ainsi que des naines rouges et brunes. Sur les belles photos, on note que la plupart des grosses étoiles de l’amas baignent dans un voile diaphane de gaz bleuté. Longtemps, il a été dit qu’il s’agissait des résidus de la nébuleuse primitive au sein de laquelle l’amas se serait formé. Or, une découverte récente remet en cause cette interprétation. Il est maintenant avéré que les Pléiades croisent un nuage de gaz et de poussières, appelé « ceinture de Gould ». L’étude des vitesses radiales montre que le gaz traverse l’amas à la vitesse de 11 km/s. Ces voiles diaphanes sont des nébuleuses par réflexion ; leurs spectres sont en tous points identiques à ceux des étoiles, preuve que les poussières du nuage jouent simplement le rôle de petits miroirs.

Un objet facile à trouver

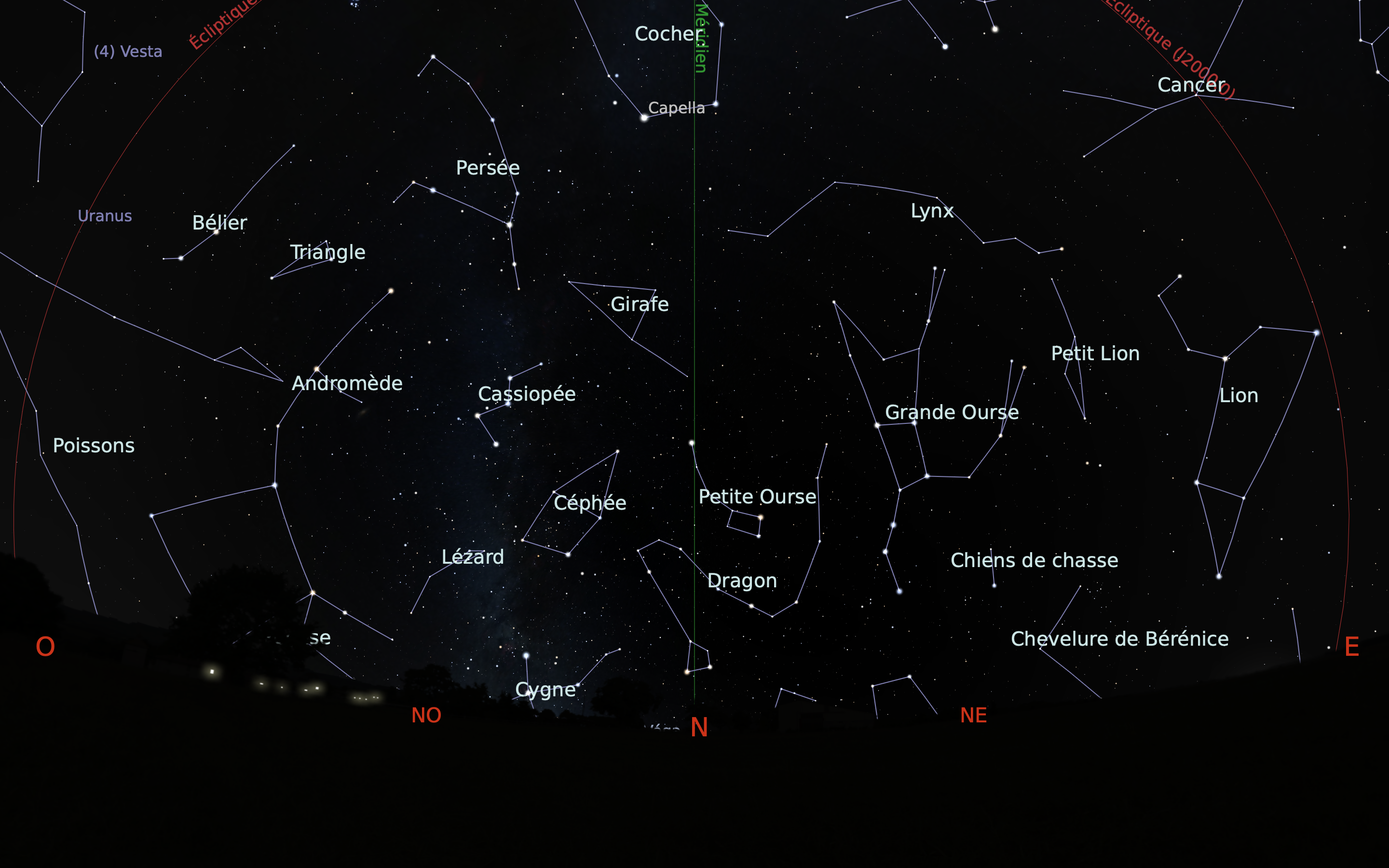

Sortons et postons-nous le 15 janvier vers le sud et levons les yeux vers le Taureau… Les Pléiades sont très faciles à trouver, environ à 10 degrés au nord-ouest d’Aldébaran, l’œil orangé du Taureau.

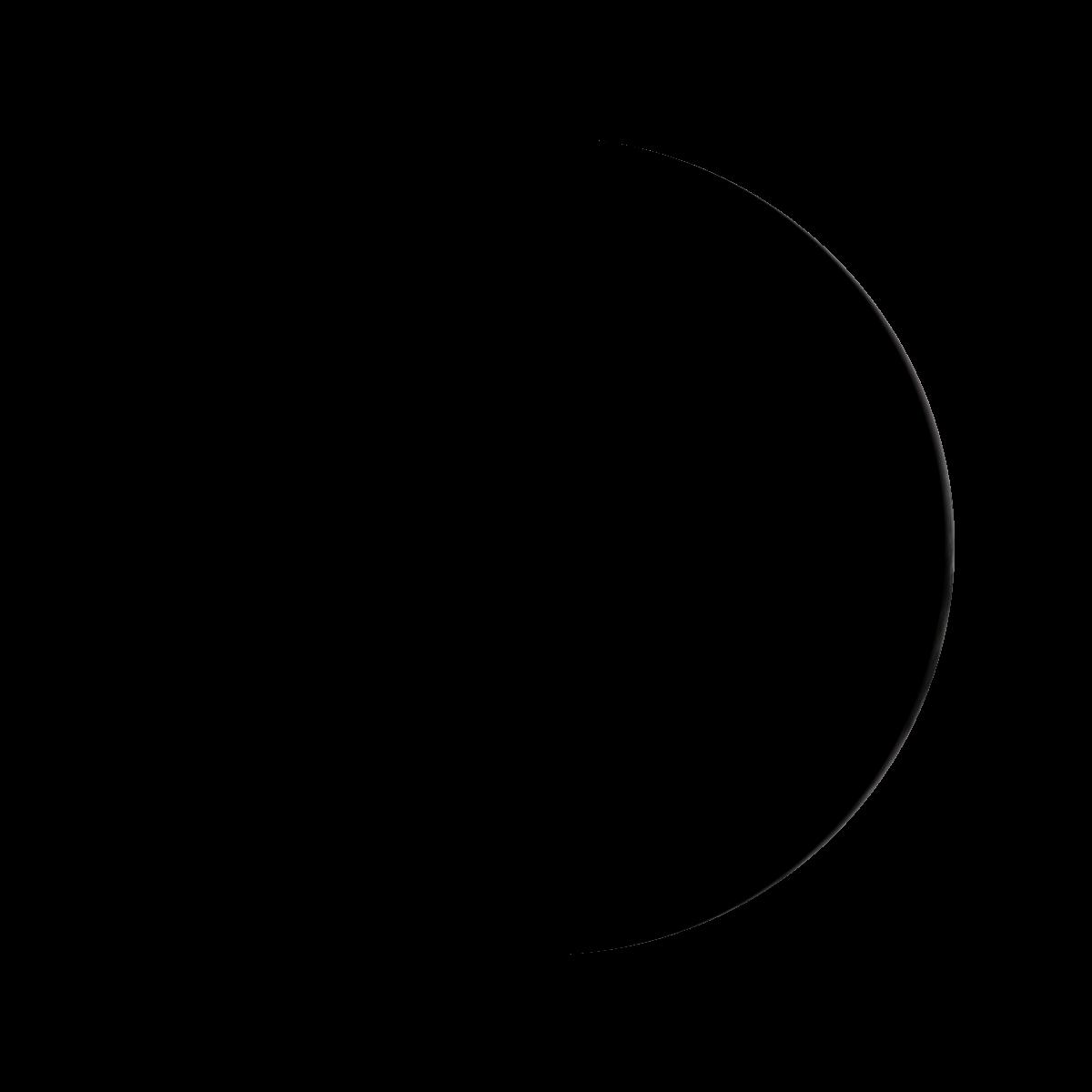

M45 est l’un des objets du ciel profond les plus faciles à observer, visible à l’œil nu, parfois même en pleine ville ! Pour peu que l’œil ne soit pas acclimaté à la vision nocturne, ou que l’on observe sous un ciel urbain souffrant d’une forte pollution lumineuse, les Pléiades seront vues avec difficulté. Si les conditions sont dégradées, l’œil parvient tout au plus à distinguer une petite flaque de lumière, comme un gros flocon granuleux. Mais si les conditions sont très bonnes, avec un ciel bien noir et sans Lune, l’œil résout très vite le flocon de lumière comme un petit paquet de cinq ou six étoiles très proches les unes des autres. En fonction de la qualité du ciel et de l’acuité visuelle de l’observateur, on peut espérer compter jusque dix ou onze étoiles. Des cas exceptionnels rapportent des observations jusque quatorze étoiles ! L’observation à l’œil nu offre une image exceptionnelle : du fait de sa proximité, l’amas s’étend sur près de deux degrés dans le ciel, soit quatre fois le diamètre apparent de la pleine Lune. On distingue une forme qui évoque une Grande Ourse, évidemment bien plus petite et avec le manche de la casserole tronqué.

Les Pléiades constituent un objet du ciel profond hors norme. Son aspect et ses caractéristiques brouillent sérieusement les cartes des certitudes quant aux règles à suivre pour les observer dans un instrument. Le premier principe mis en déroute consiste à penser que plus l’on grossit, plus l’image de l’objet observé sera flatteuse. Les Pléiades se plaisent à retourner totalement cette affirmation, car c’est tout le contraire que l’on constate une fois sur le terrain : quel que soit l’instrument utilisé, c’est bien souvent avec le grossissement le plus faible que l’amas est le plus beau à voir. Le deuxième principe contesté est celui de penser que plus l’instrument est puissant, plus notre objet sera esthétique. Nous allons voir que de simples jumelles offrent une vision splendide.

Observons les Pléiades

Commençons donc notre promenade céleste autour de ce bijou stellaire… On peut tenter la première observation avec une simple paire de 8 × 30 (grossissement de 8 fois et 30 mm de diamètre pour les lentilles). Une si petite optique saura-t-elle mettre en valeur l’amas des Pléiades ? La réponse ne tarde pas. Elle prend une, grand maximum, deux secondes : l’image offerte est somptueuse. M45 apparaît sous la forme d’un paquet allongé d’une dizaine d’étoiles brillantes, certes conforme à l’image entr’aperçue à l’œil nu, mais celles-ci sont comme posées en surimpression sur une deuxième couche d’étoiles, bien plus faibles et beaucoup plus nombreuses. La surprise réside dans le fait qu’à l’œil nu, on ne distingue évidemment pas les étoiles les moins brillantes. L’image offerte est vraiment féérique : elle laisserait penser qu’un joaillier généreux a jeté une pleine poignée de petits diamants sur un beau coussin de velours gris foncé avant de déposer harmonieusement une dizaine de petits saphirs au milieu. Avec un grossissement de seulement 8 fois, l’amas ne remplit que 30 % du champ, ce qui permet de l’appréhender dans le ciel avec un environnement bien plus pauvre en étoiles. Avec des jumelles 10 × 50, on s’attend tout logiquement à observer le même objet, juste un peu plus gros (amplification de 10 fois) et plus brillant (objectifs de 50 mm de diamètre). Et c’est exactement ce que l’on constate ! Pas de surprise donc. Est-ce pour autant plus esthétique ? Contre toute attente, on vient à en douter. Certes, les 10 × 50 donnent la sensation de se rapprocher de l’amas, mais en grossissant 10 fois, le champ plus restreint fait disparaître cette belle impression de capturer les Pléiades dans son environnement stellaire. Si l’on se place d’un strict point de vue esthétique, pour admirer ce bel amas ouvert, ce sont donc plutôt les 8 × 30 qui nous semblent le meilleur instrument. Seul l’astronome qui attend une image plus détaillée, plus en profondeur, aura avec une préférence pour les 10 × 50.

Nous terminerons cette présentation avec deux lunettes astronomiques. D’abord une 70/700 (70 mm d’ouverture et 700 mm de focale) achromatique. Nous démarrons l’observation avec un oculaire de 30 mm (23 fois) qui offre une image superbe : les étoiles apparaissent piquées, légèrement bleutées, pas très brillantes, mais ressortant sur un fond d’une trentaine d’étoiles nettement plus faibles. Sur l’ensemble de l’amas, on note une distribution d’étoiles agencées en long : l’amas n’a pas une forme arrondie comme la plupart de ses frères (M35, M36 ou M37, pas très éloignés), mais plutôt de forme allongée, rectangulaire. Avec un oculaire de 24 mm (29 fois), l’image est moins flatteuse. Les étoiles sont magnifiques, l’amas est plus gros, mais la magie qui opérait avec le 30 mm n’est plus là, car en grossissant, on perd en piqué d’image. Au 19 mm (37 fois), on commence à plonger dans l’amas qui remplit dès lors 85 % du champ. C’est somptueux ! À l’oculaire de 11 mm (64 fois), l’esthétique et l’intérêt s’effondrent, puisque l’on perd la vision d’ensemble de l’amas. On passe alors dans une autre observation : à l’aide des flexibles de la monture ou de la raquette de commande, si l’instrument est motorisé double axe, on s’amuse à flâner, à se promener d’étoile en étoile. Alcyone, la plus brillante de l’amas, est magnifique, avec, à quelques minutes à l’ouest, un joli petit triangle de trois étoiles (magnitude 6 et 8).

Passons maintenant à la lunette de 100/900 apochromatique. À nouveau, nous démarrons avec l’oculaire de 30 mm (30 fois). Pour l’astronome rompu à l’observation du ciel avec des télescopes, la découverte de l’image des Pléiades dans une lunette apochromatique est comme un choc. Le spectacle est somptueux, presque irréel de beauté. Les étoiles sont bien plus brillantes que dans la lunette 70/700, mais surtout, elles apparaissent incroyablement fines et piquées. La lunette apochromatique, grâce à des lentilles parfaitement taillées dans un verre d’une très grande pureté et à l’absence d’obstruction, offre une image superbe, contrastée et cristalline. Au 24 mm (38 fois), on perd l’esthétique du champ large offert au 30 mm, mais l’image reste absolument splendide. Dans ce 24 mm, les étoiles sont plus grosses qu’au 30 mm, mais restent toujours piquées. Elles offrent aussi une magnifique couleur bleutée. L’observateur a la sensation que chaque étoile est une puissante micro-led bleu roi, enchâssée dans une bille de cristal.

L’amas des Pléiades est l’un des plus beaux objets du ciel de l’hémisphère nord, sans équivalent dans l’hémisphère sud. Nul n’est besoin de disposer d’un instrument puissant pour en savourer toute la beauté, et nul n’est besoin non plus de beaucoup grossir pour le mettre en valeur. C’est même tout le contraire que l’on constate à l’observation : c’est quasi systématiquement avec l’amplification la plus faible qu’il est le plus beau. Enfin, cet amas est le meilleur ambassadeur des optiques de qualité. Celui qui a cassé sa tirelire pour acheter une paire de jumelles de grande marque ou une lunette apochromatique et qui trouverait son achat peu raisonnable n’a qu’à pointer les Pléiades pour se convaincre que « le prix s’oublie, la qualité reste ! ».