Le phénomène du mois : l’observation de la lumière zodiacale

Le phénomène intéressant en ce mois de mars ne sera pas visible un jour J à un instant T, mais sera étalé sur près de dix jours en fin de mois : il s’agit de l’observation de la lumière zodiacale

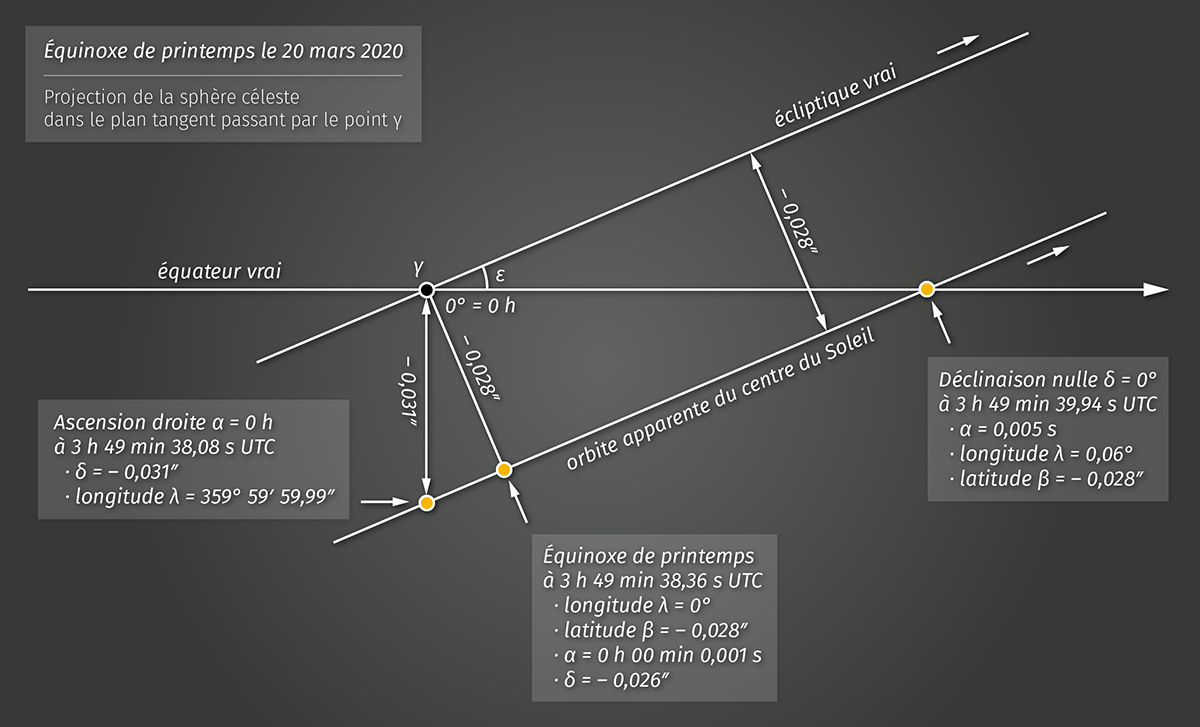

La lumière zodiacale est une lueur assez grande, en forme de pain de sucre, qui illumine l’horizon ouest peu après le coucher du Soleil dans les jours qui entourent l’équinoxe de printemps, ou l’horizon est avant le lever du Soleil dans les jours qui entourent l’équinoxe d’automne. Ce halo lumineux est produit par la lumière du Soleil qui est réfléchie par les poussières interplanétaires disséminées dans le plan du Système solaire. Ce plan matérialisé par une ligne appelée écliptique traverse les 13 constellations du zodiaque, d’où son nom de lumière zodiacale. L’acteur principal du phénomène à observer sera donc constitué par les milliards de poussières qui remplissent l’espace entre les planètes de notre système solaire, poussières infiniment petites (moins d’un millimètre), normalement discrètes, mais bien visibles quand les conditions sont optimales.

L’origine de ces poussières est essentiellement cométaire. Il est aujourd’hui avéré que ce sont surtout les comètes de la famille Jupiter (et non celles du nuage de Oort) qui alimentent et « rechargent » l’espace entre les planètes. Les poussières sont disséminées au sein d’un volume en forme de lentille centrée sur le Soleil. L’orbite de la Terre étant située à l’intérieur et dans le plan de la lentille, il est logique de pouvoir observer ces poussières lorsque les conditions s’y prêtent. Dès que c’est le cas, un observateur verra un très faible halo de lumière blanchâtre qui décroît en luminosité quand on s’éloigne de l’horizon. La largeur moyenne de la bande lumineuse est de 5 à 10 degrés et elle peut illuminer, lorsque les conditions sont optimales, un quart de l’écliptique observable ce soir-là.

Notons pour l’anecdote que la lumière zodiacale représente 60 % de la luminosité d’une nuit sans Lune.

Quand et depuis où verra-t-on la lumière zodiacale ?

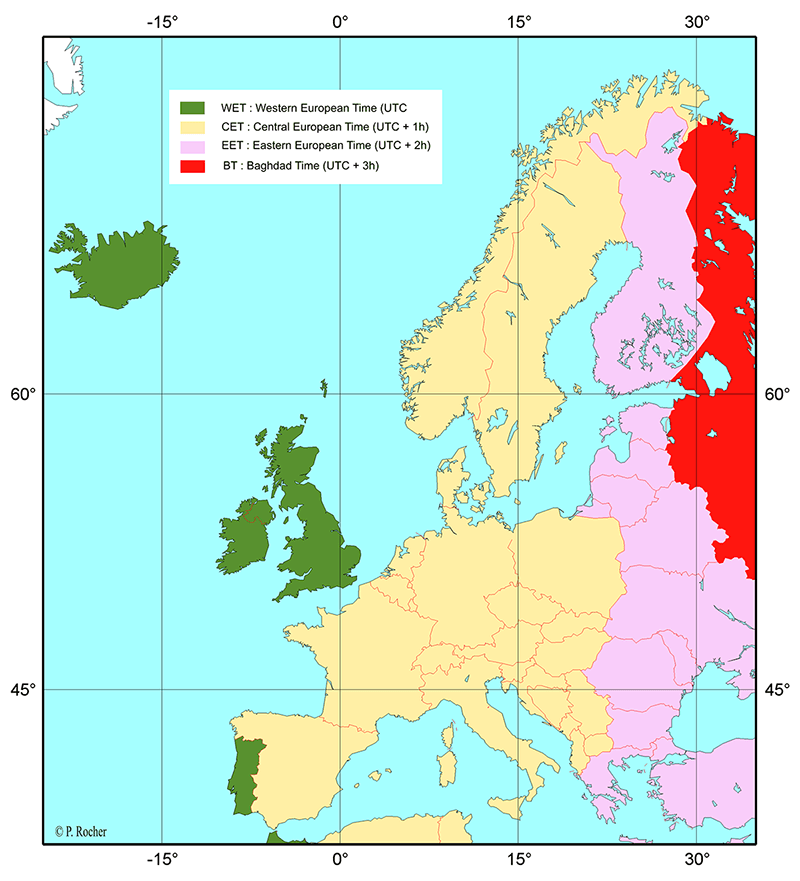

La lumière diaphane de la lumière zodiacale étant très faible, il faut pouvoir disposer du ciel le plus noir possible pour pouvoir l’admirer. L’astronome des villes sera écarté des privilégiés qui pourront l’observer, car la pollution lumineuse urbaine rend le ciel bien trop brillant pour une telle observation. Son cousin, l’astronome de la campagne aura un peu plus de chance, mais il devra aussi être sélectif et… chanceux. Il lui faudra tout d’abord bénéficier d’un horizon ouest bien dégagé, mais aussi d’un ciel sans brume ni encombré de passage de cirrus. Il faut un ciel absolument pur et clair. Inutile de dire que la Lune ne sera bien sûr pas la bienvenue. C’est pourquoi tout le début de mois avant, autour et juste après la pleine Lune (9 mars 2020) est à bannir. Le dernier quartier ayant lieu le 16 mars et la nouvelle Lune le 24 mars, le créneau idéal se situera entre le mardi 17 mars et le vendredi 27 mars 2020.

Que verra-t-on ?

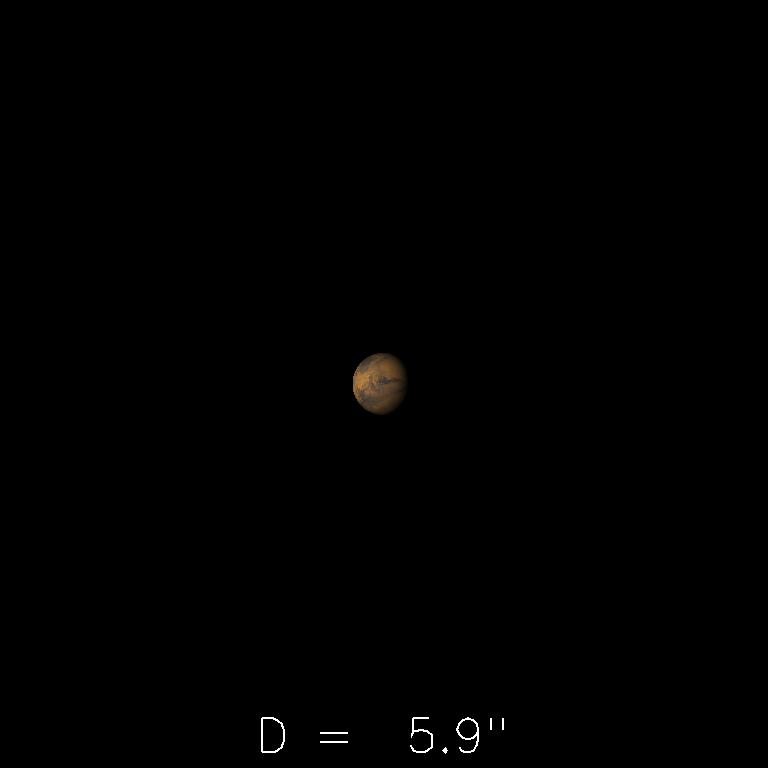

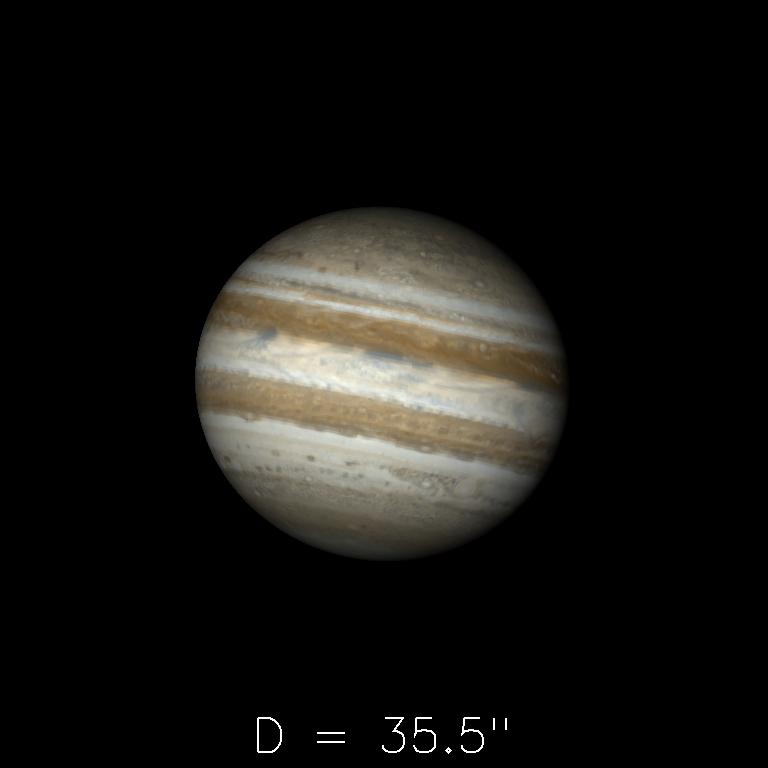

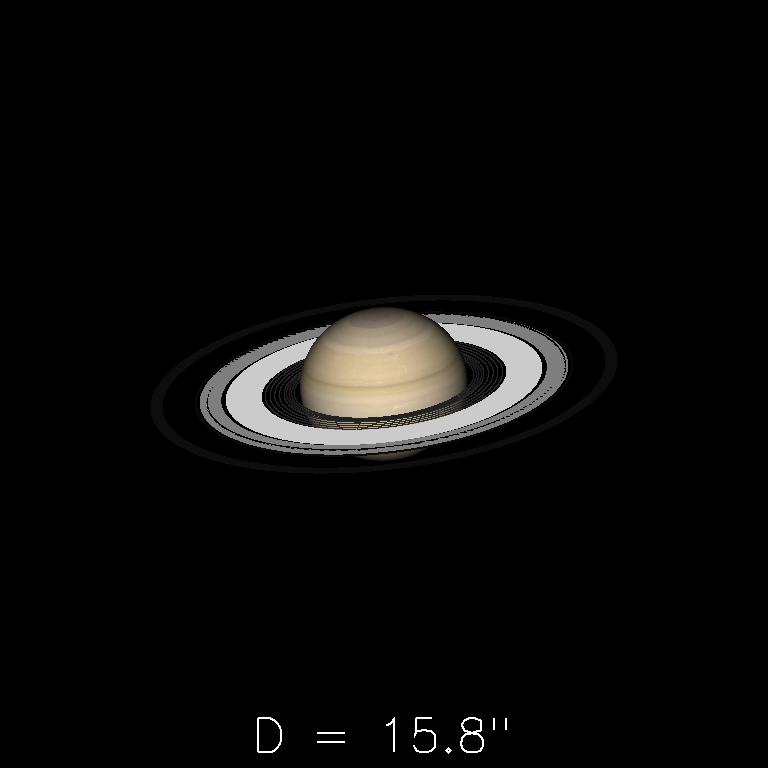

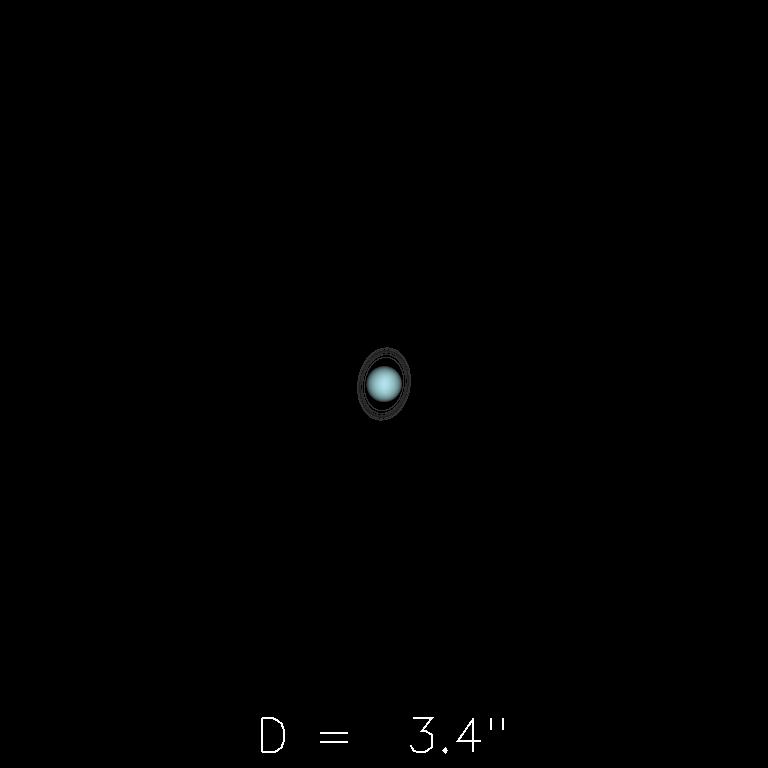

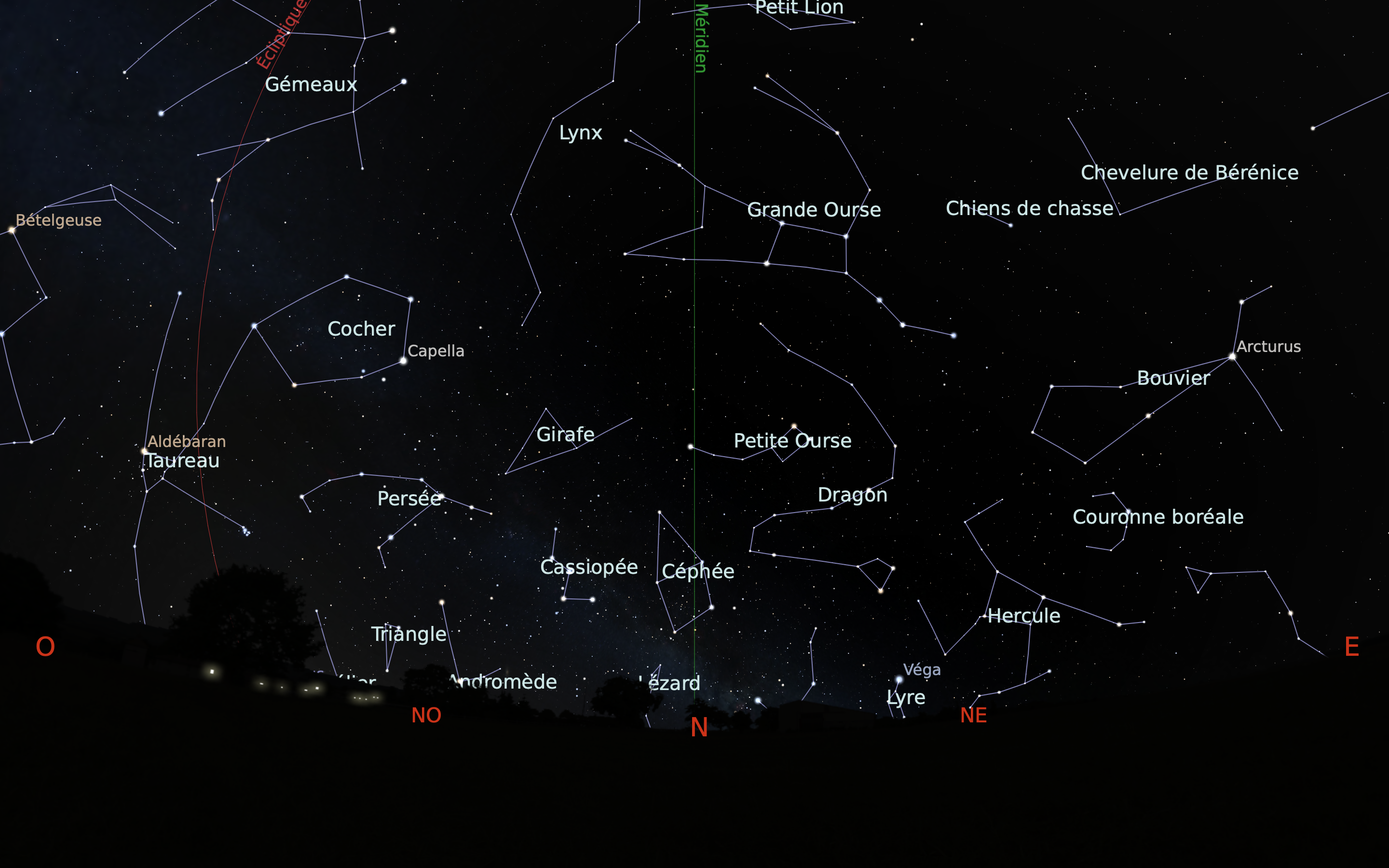

Le Soleil se couchant vers 19 h le 20 mars, on se positionnera à partir de 20 h face à un horizon ouest bien dégagé. On scrutera alors les constellations du Bélier et du Taureau, et la zone du ciel entre l’horizon ouest et l’étoile Aldébaran. Notons que le joli phare de l’étoile du Berger, la planète Vénus, sera situé au beau milieu du phénomène. La vision de la lumière zodiacale est parfois déroutante, car elle a l’aspect et la position des dernières lueurs du couchant. L’observateur qui la recherche pour la première fois hésite donc bien souvent… dernière lueur du Soleil qui plonge de plus en plus sous l’horizon ou douce lueur des poussières cométaires réfléchissant la lumière de l’astre du jour ?

Si au bout de 15 minutes, la douce lueur ne s’est pas estompée, c’est qu’on est bien en présence de la lumière zodiacale. Elle est alors visible, parfois, sous la forme d’une très longue bande de lumière blanchâtre qui peut doucement illuminer l’écliptique pendant près d’une heure.