Le phénomène du mois : la conjonction Pléiades–Lune–Hyades le 25 avril 2020

Le phénomène intéressant en ce mois d’avril 2020 sera le rapprochement de la Lune avec deux des plus beaux amas ouverts du ciel : le samedi 25 avril, soit 48 heures après la nouvelle Lune, un très fin croissant lunaire viendra s’intercaler entre l’amas des Pléiades et celui des Hyades.

Qui verra-t-on ?

Le trio de 3 acteurs sera constitué d’un membre de notre système solaire, la Lune, et de deux objets stellaires situés très loin en arrière-plan, mais à l’intérieur de notre galaxie, la Voie lactée.

Est-il encore besoin de présenter la Lune ?

Notre satellite est le seul corps du Système solaire, autre que la Terre, sur lequel des humains ont posé leurs pieds. Ces derniers ont rapporté plus de 400 kg de roches lunaires. C’était il y a 50 ans. Voilà qui permet de dire que l’on connaît bien cet astre aux dimensions hors normes : alors que la grande majorité des satellites qui gravitent autour des planètes a un diamètre qui oscille entre 1 % et 4 % de celui de la planète autour de laquelle ils tournent, la Lune mesure quant à elle près de 27 % du diamètre terrestre. Cette anomalie provient du phénomène de création de la Lune : une théorie assez récente avance que la Lune serait née des débris éjectés par la rencontre entre la future Terre et un corps, nommé Théia, de la taille de Mars (soit deux fois plus petit que la Terre, ce qui reste un objet aux dimensions très importantes). Ce choc qui aurait eu lieu dans les 100 premiers millions d’années après la formation du Système solaire (né il y a 4,56 milliards d’années) explique bien les similitudes de composition chimique entre la Lune et le manteau terrestre, la Lune s’étant formée à partir des débris arrachés à la surface de la Terre.

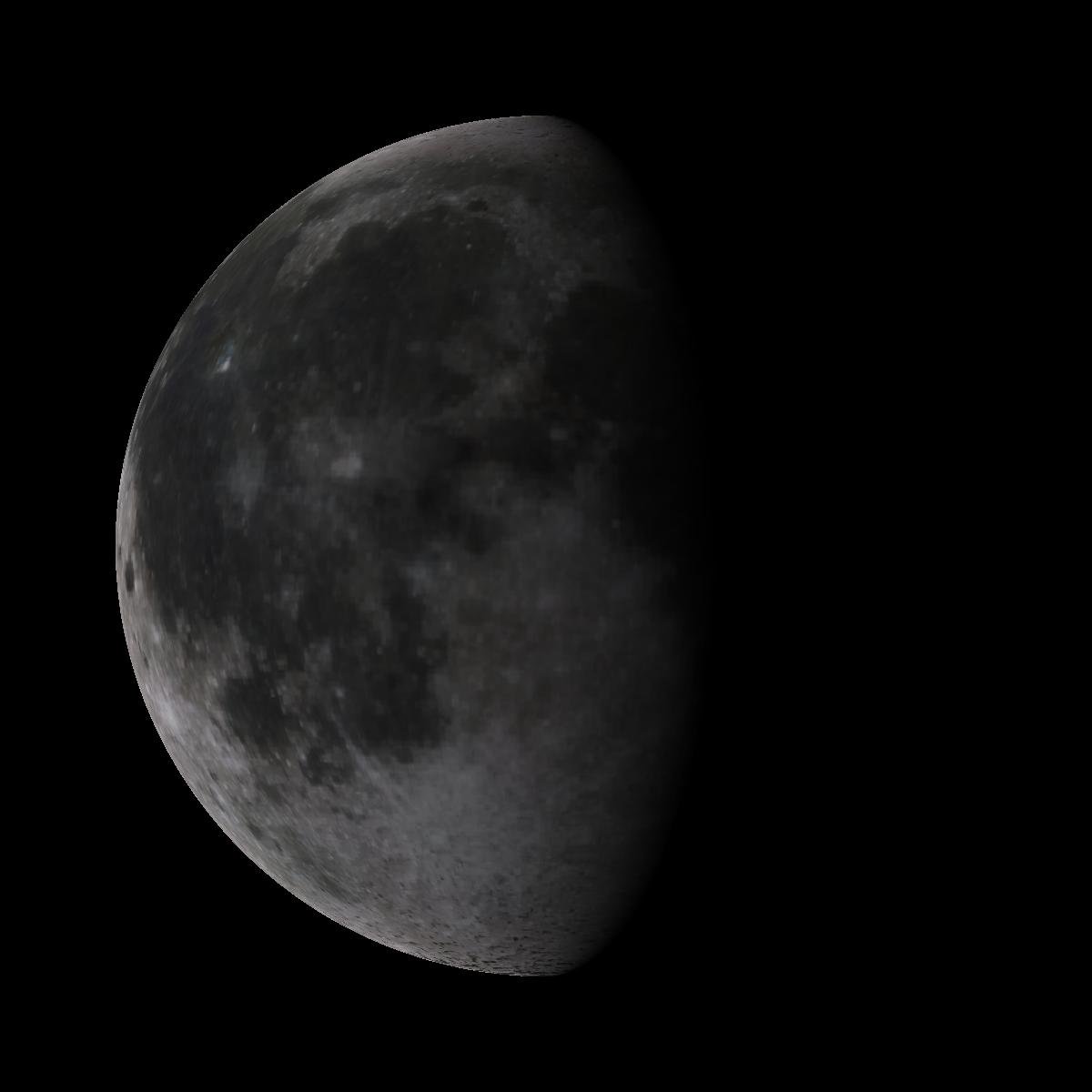

La Lune orbite autour de la Terre en 28 jours et à une distance moyenne de 384 000 km. En fonction de sa position par rapport au Soleil, elle nous présente une face plus ou moins éclairée, ce qui explique les phénomènes de phases.

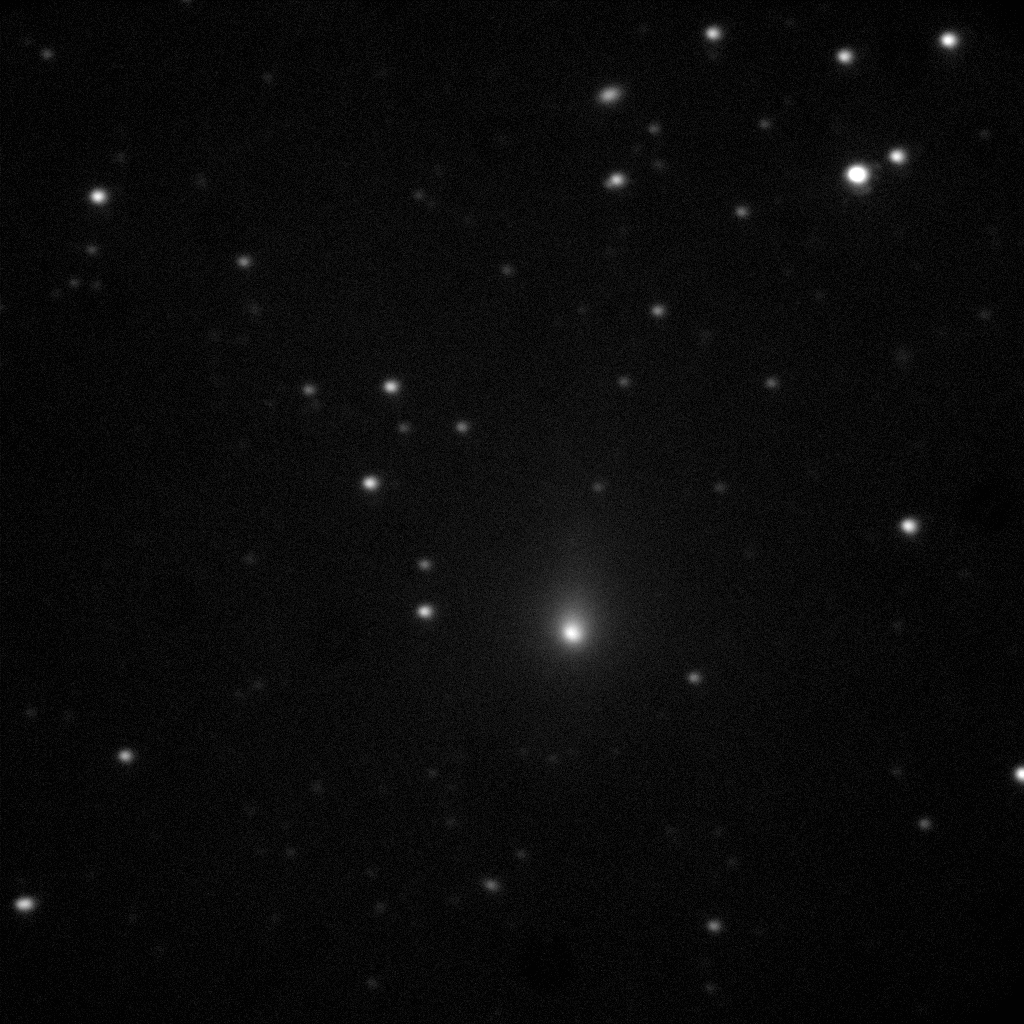

L’amas des Pléiades

Les Pléiades sont un amas ouvert, c’est-à-dire un groupe de quelques centaines, à quelques milliers, de jeunes étoiles situées à l’intérieur des bras spiraux d’une galaxie. On les oppose souvent aux amas globulaires, qui eux sont constitués de centaines de milliers de très vieilles étoiles, rassemblées dans une sphère de 100 à 200 années-lumière de diamètre et distribuées autour du noyau des galaxies et en dehors du plan de celles-ci.

Les Pléiades sont situées à environ 440 années-lumière de la Terre. Cet amas contient environ 3 000 étoiles, dont l’âge est estimé à 100 millions d’années. De ces 3 000 étoiles, l’œil parvient à en discerner 5 à 7, qui forment comme une minuscule Grande Ourse, dont la queue est tronquée. Nul besoin d’un gros télescope pour admirer au mieux cet amas. Au risque de surprendre, c’est même le contraire qui serait presque conseillé : plus l’optique est petite et plus les Pléiades sont belles. Dans de simples paires de jumelles 8 × 30, 8 × 40 ou 10 × 50, elles sont absolument magnifiques. Cependant, la plus belle image peut être fournie par une simple lunette apochromatique de 100 mm d’ouverture. Notons qu’il s’agit d’un objet assez grand, puisque sa taille angulaire approche les 2°, soit quatre fois le diamètre de la Lune.

L’amas des Hyades

L’amas des Hyades est situé à environ 150 années-lumière du Soleil, ce qui en fait l’amas ouvert le plus proche de notre étoile. Il est par contre nettement plus vieux que les Pléiades, puisqu’on estime son âge à environ 625 millions d’années. Du fait de sa proximité, ce grand amas couvre près de 6° de ciel. À l’œil nu, les Hyades dessinent un grand V, qui constitue la tête de la constellation du Taureau. Notons la présence d’une intruse dans ce V, la magnifique étoile Aldébaran, l’œil rouge du Taureau, qui marque la pointe est du V. Cette belle géante rouge ne fait pas partie de l’amas, puisqu’elle est située à mi-distance, à 75 années-lumière, entre le Soleil et les Hyades. Contrairement au jeune amas des Pléiades, qui contient des géantes bleues à la faible espérance de vie (50 à 80 millions d’années tout au plus), les Hyades, du fait de leur âge conséquent, en sont logiquement dépourvues, d’où leur dominante de couleur rouge (marque des étoiles âgées).

Que verra-t-on ?

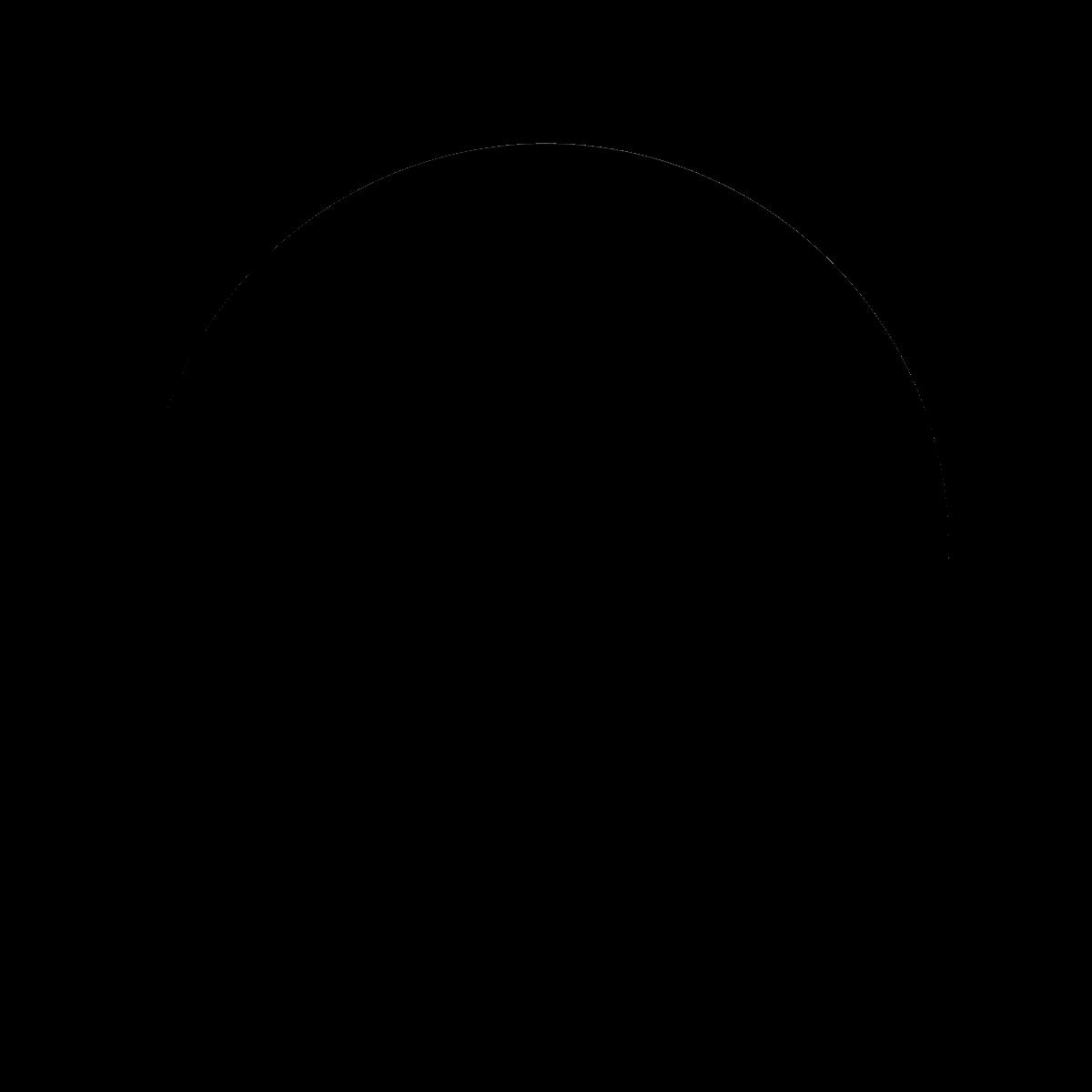

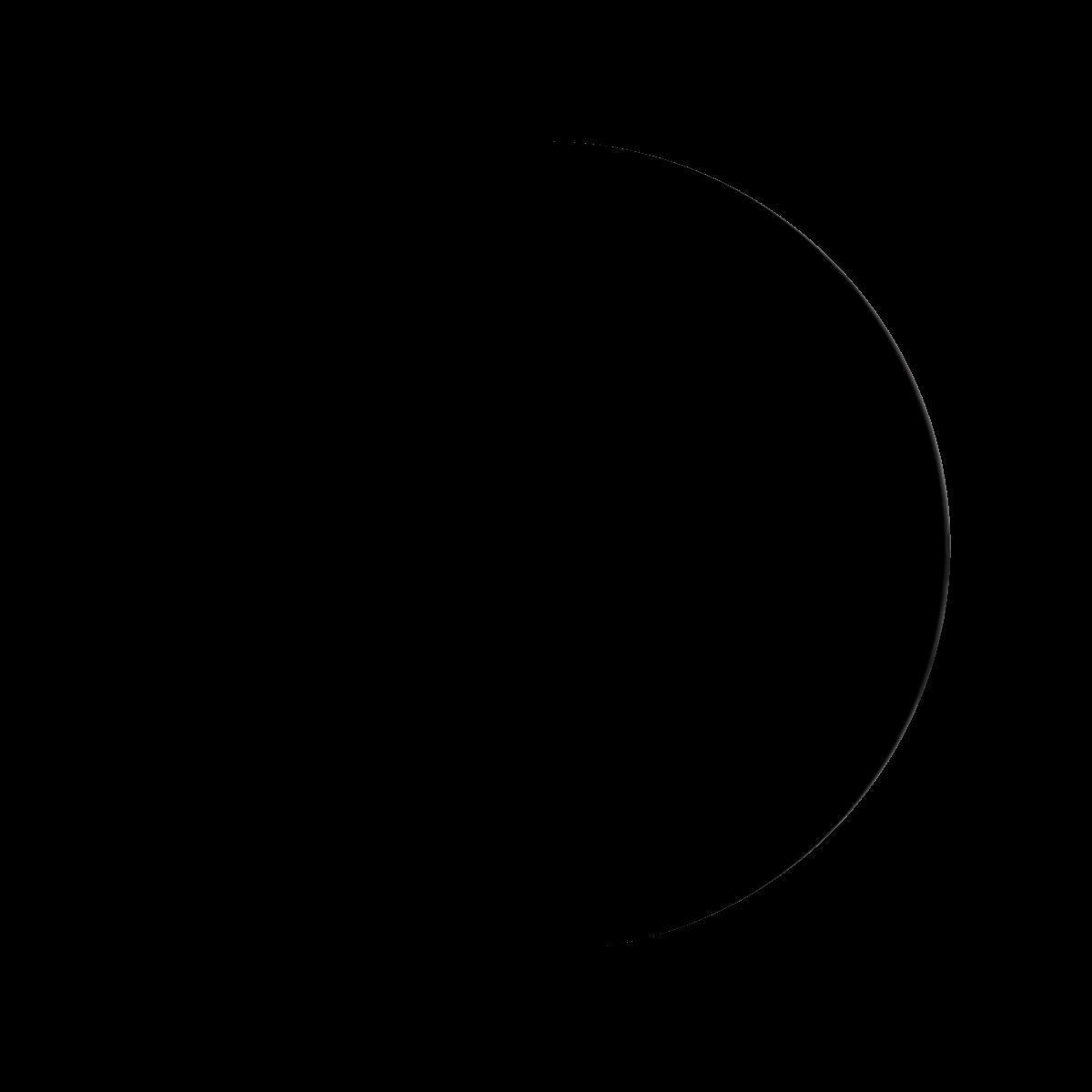

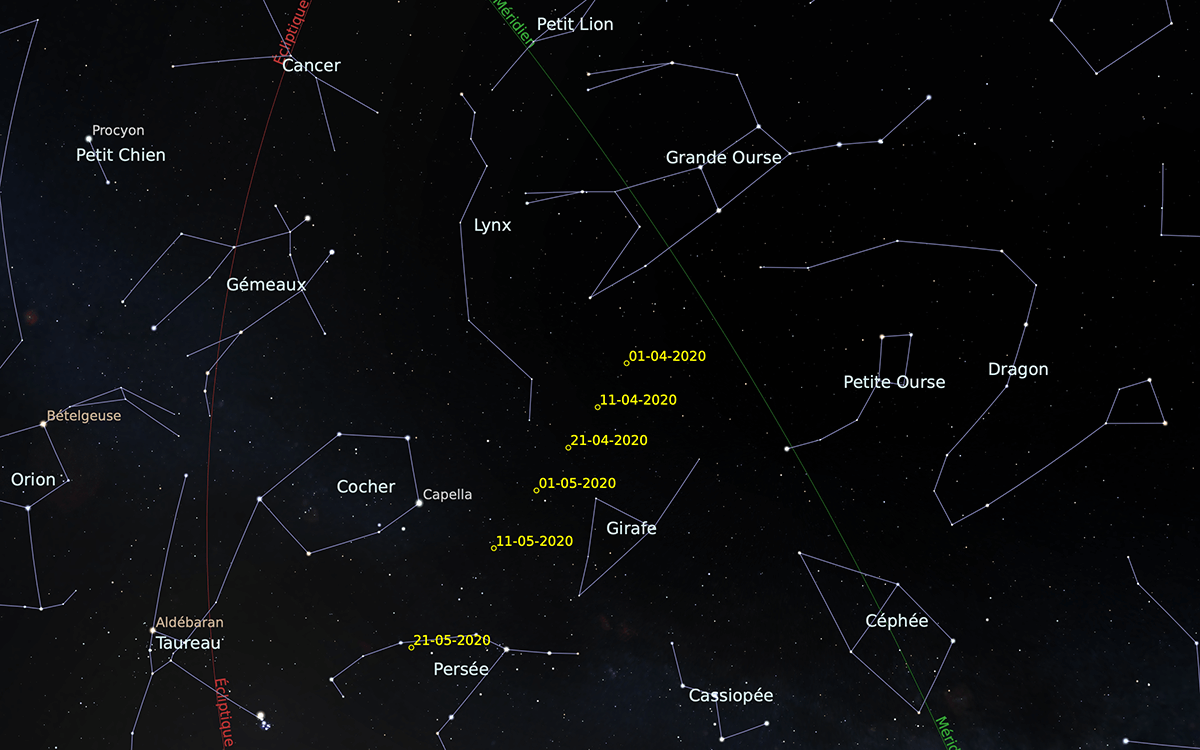

Le 23 avril 2020, la Lune passera entre la Terre et le Soleil et sera en nouvelle Lune à 2 h 26 min UT : elle ne sera alors pas visible depuis la Terre. Puis, en continuant son inexorable danse autour de notre planète, la Lune va s’écarter du Soleil, et 48 heures plus tard, soit le samedi 25 avril, nous en observerons un croissant d’une extrême finesse, qui viendra donc s’intercaler entre les 2 amas ouverts, mais un peu plus proche des Hyades que des Pléiades.

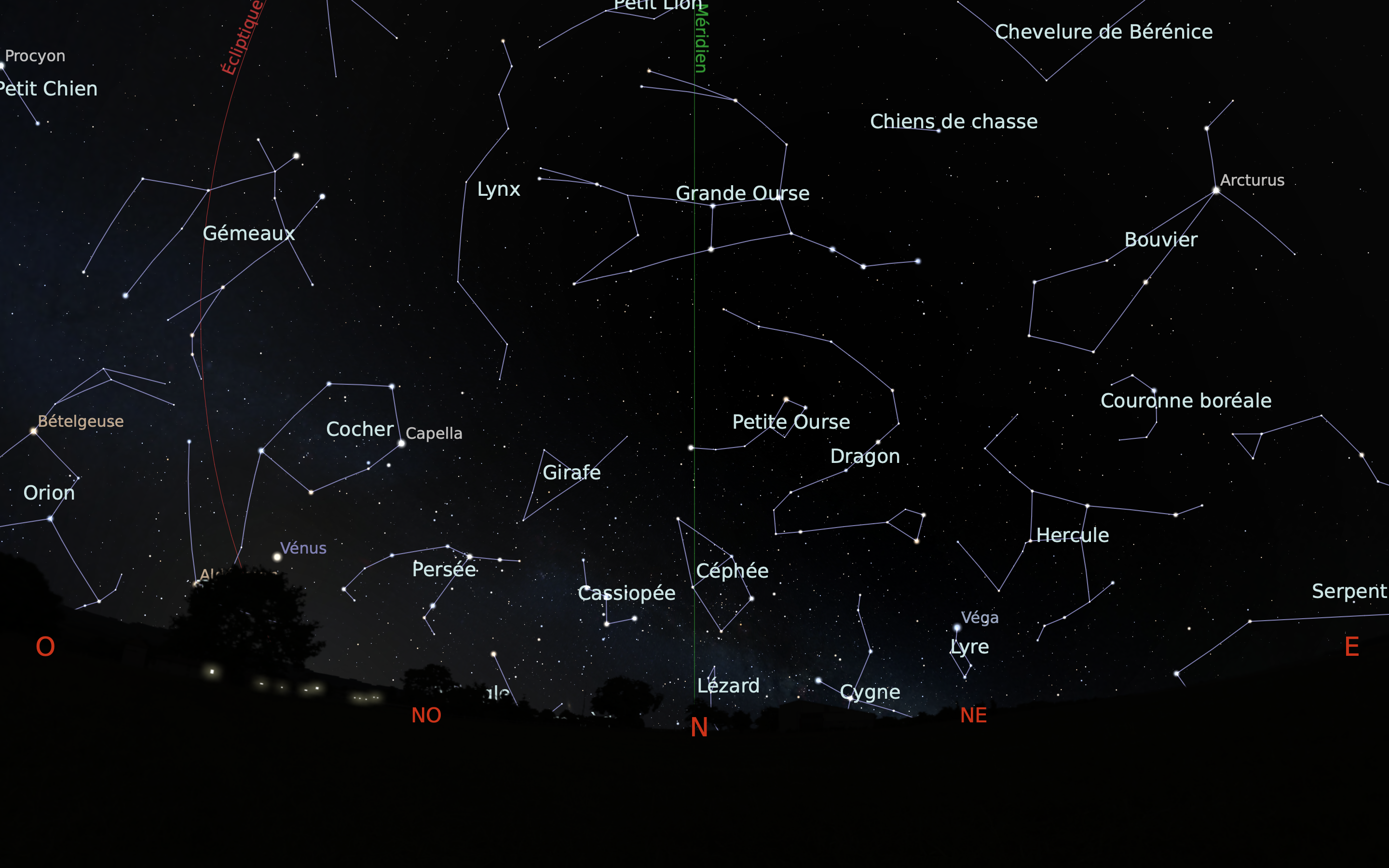

Précisons que les beaux croissants de Lune que l’on a l’habitude de voir une fois la nuit tombée ont lieu 48 à 72 heures après la nouvelle Lune. En ce samedi 25 avril, la Lune ne sera « âgée » que de 48 heures. Elle ne sera donc visible qu’assez proche de l’horizon, sous la forme d’un très fin croissant, et dans les lueurs du couchant. Il faudra donc être attentif et observer avant que la nuit ne soit totalement tombée. On prendra soin tout autant de pouvoir disposer d’un horizon ouest bien dégagé. On se positionnera bien sûr face à cet horizon ouest, idéalement à partir de 21 h 15 min, en balayant du regard le ciel encore légèrement illuminé par le soleil couchant. Une paire de jumelles pourrait être un allié bien utile pour capturer le fin croissant, qui sera dès lors plus facilement accessible à l’œil nu.

Une fois les 3 acteurs repérés, on savourera la mise en scène offerte par la mécanique céleste. On ne manquera pas de se souvenir des distances qui nous séparent de chacun des intervenants : la Lune, qui est passée à son apogée le 20 avril 2020 à 406 462 km, sera à environ 387 000 km de la Terre ce 25 avril. Par contre, loin, très loin en arrière-plan, brilleront les Hyades à 150 années-lumière, puis les Pléiades à 440 années-lumière.