Le phénomène du mois : l’observation de la galaxie d’Andromède

Le phénomène intéressant en ce mois de septembre est l’apparition de plus en plus tôt vers l’horizon est d’un objet extragalactique fascinant : M31, la galaxie d’Andromède.

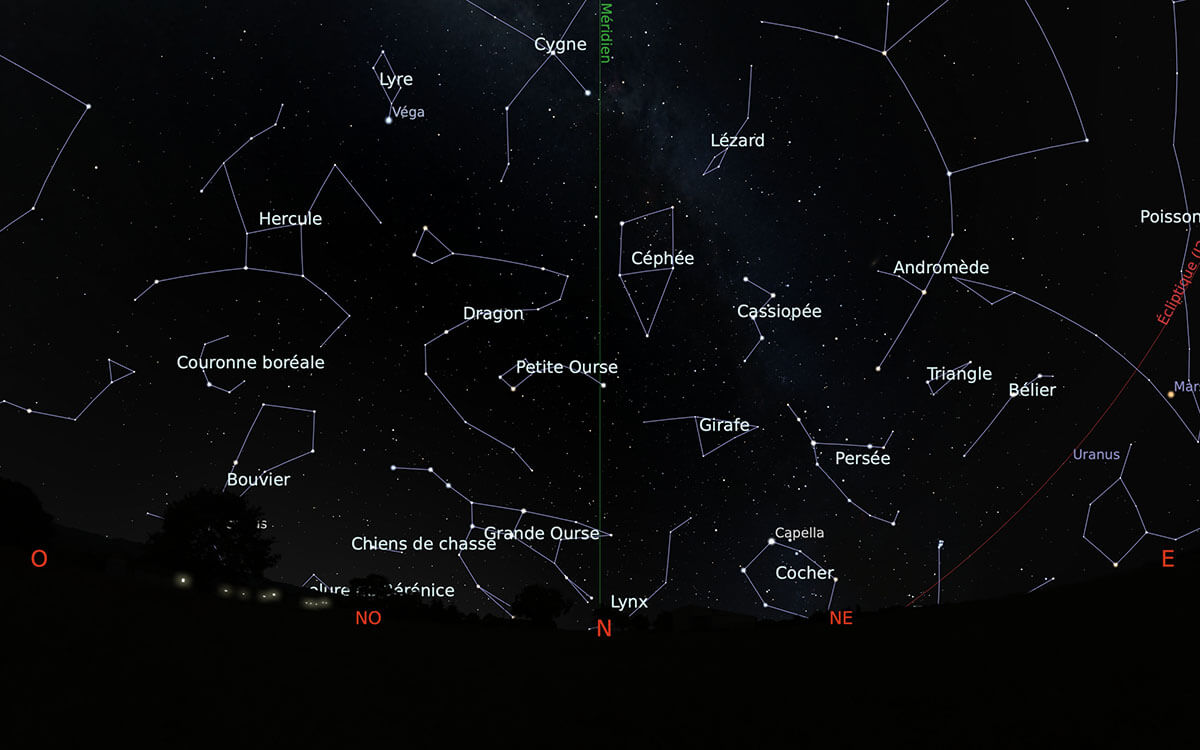

Cet objet est typique du ciel automnal et sera bien visible jusqu’au mois de janvier. On commence à l’observer en deuxième partie de nuit au début du mois d’août, lors des nuits des étoiles par exemple, et il est déjà accessible au-dessus de l’horizon est en première partie de nuit à la mi-septembre.

Qui verra-t-on ?

M31 n’est pas n’importe quelle galaxie, et ce pour plusieurs raisons : c’est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée, notre galaxie, et c’est aussi le membre le plus grand et le plus massif de l’amas de galaxies dans lequel nous nous trouvons. Rappelons que notre galaxie fait partie d’un petit amas local qui contient une soixantaine de galaxies, dont seulement 3 spirales, qui sont par ordre de taille et de masse décroissante : M31 (la galaxie d’Andromède), la Voie lactée et M33 (la galaxie du Triangle). Toutes les autres galaxies sont de petites galaxies irrégulières. L’ensemble de ces galaxies tient dans un cube de 10 millions d’années-lumière de côté. M31 est située à environ 2,5 millions d’années-lumière de notre galaxie et M33 à environ 2,8 millions d’années-lumière. M31 est une galaxie imposante : son diamètre est de l’ordre de 220 000 années-lumière et elle contiendrait 1 000 milliards d’étoiles. Rappelons que la Voie lactée mesure environ 120 000 années-lumière et contient entre 200 et 400 milliards d’étoiles. Quant à M33, elle contiendrait seulement 60 milliards d’étoiles et sa masse correspond à environ 5 % de celle de M31. M31 domine donc les débats question taille et masse dans notre amas local.

Que verra-t-on ?

M31 est un objet du ciel profond hors norme ; c’est en effet, et de loin, l’objet le plus lointain visible à l’œil nu. Il s’agit d’une galaxie qui contient tellement d’étoiles que, malgré la coquette distance de 2,5 millions d’années-lumière, sa magnitude atteint 3,4. Rappelons que sous un ciel parfait (en montagne par exemple), l’œil humain est capable de distinguer des étoiles de magnitude 6. D’autre part, elle couvre une zone de ciel de près de 3 degrés, soit 6 fois la taille de la pleine Lune !

Notons cependant que, s’il s’agit d’un objet grand, son éclat est assez dilué et apparaît donc « vaporeux », et peu contrasté. De ce fait, il est tout à fait impossible de voir M31 en ville, où la pollution lumineuse est trop forte, ou lors d’une période de pleine Lune. Il faudra donc disposer d’un ciel de campagne, sans Lune, pour optimiser ses chances de l’observer.

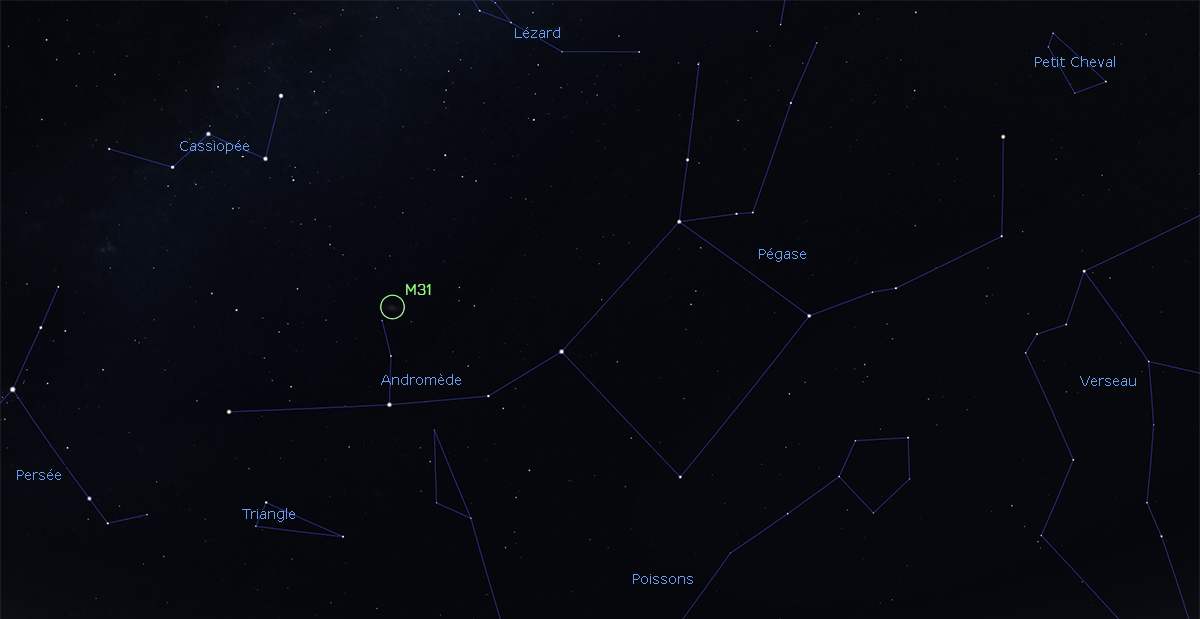

Pour la localiser dans le ciel, on repérera au préalable, en haut à gauche du carré de Pégase, la branche des 3 étoiles qui constituent la constellation d’Andromède, à savoir, en partant de l’est : γ qui porte le nom d’Almach, β, Mirach et α, Alpheratz. En partant de β, Mirach, on note en remontant vers le nord deux étoiles plus faibles ; il s’agit de μ et ν d’Andromède. M31 est située à un peu plus de 1° (deux fois le diamètre lunaire) au nord-ouest de ν Andromède.

À l’œil nu, avec un ciel moyen, la galaxie n’est pas évidente. Il faudra peut-être recourir à la vision décalée. Cette pratique de regarder « un peu à côté » de l’objet que l’on cherche permet de solliciter les bâtonnets disposés à la périphérie du fond de l’œil, bâtonnets qui sont bien plus sensibles que les cônes, sollicités en vision directe. Cette pratique permet de distinguer des objets plus faibles que si l’on regarde en vision directe. En utilisant cette méthode, on parvient à distinguer comme un petit haricot de lumière grise. Il s’agit non pas de la galaxie tout entière, mais seulement de son noyau central, zone de loin la plus brillante de la galaxie. Même s’il s’agit d’une très belle performance visuelle (voir une galaxie à plus de 2 millions d’années-lumière), on n’ira guère plus loin. Pour en voir plus, il faut s’équiper d’une paire de jumelles, idéalement 10 × 50 (grossissement de 10 fois et lentilles de 50 mm de diamètre). Ainsi équipé, l’observateur accède à une image passionnante, car cette optique, même modeste, permet d’appréhender la quasi-totalité de l’objet. On retrouve le centre qui prend la forme d’un microballon de rugby et on note que ce noyau baigne dans un grand halo très allongé et bien plus faible de lumière grise. Ce halo est constitué par les spirales, dont on ne perçoit pas la forme spiralée dans les jumelles, on distingue juste un voile très faible. Pour autant, il s’agit d’une très belle observation, car on accède à une image pas si éloignée des belles photos.

_ccby2.0Adam-Evans_thumb.jpg)

On savourera cette image plus encore en intégrant le fait que les photons perçus par nos yeux ont parcouru 2,5 millions d’années-lumière, ce qui signifie aussi, car l’année-lumière est une unité de mesure de distance (et, par voie de conséquence, de temps), que lesdits photons sont partis de M31, il y a 2,5 millions d’années, alors que notre ancêtre Lucie se tenait debout dans la savane de la corne de l’Afrique…

Ce n’est donc pas la M31 d’aujourd’hui que nous observons, mais celle d’il y a 2,5 millions d’années. Quant à la M31 d’aujourd’hui, ce sont nos arrières arrières arrières… petits enfants qui pourront l’observer, dans 2,5 millions d’années…