Observer les bandes sombres de la Voie lactée

Les mois de juillet et d’août sont pour le curieux du ciel une invitation à la découverte du firmament étoilé.

C’est tout d’abord la période des vacances estivales qui permet de veiller en soirée ou jusqu’au milieu de la nuit sans avoir à se lever tôt ensuite, même en pleine semaine. C’est aussi l’époque des nuits les plus douces de l’année, favorables pour passer quelque temps la nuit dehors.

Ce peut être aussi l’occasion de profiter sur son lieu de vacances d’un ciel préservé, à la campagne, à la montagne, ou en bord de mer, un ciel qui sera peu ou pas pollué par la lumière urbaine, bref, un ciel préservé permettant de voir des étoiles, des constellations ou la Voie lactée, toutes invisibles en milieu urbain.

Nous terminions la rubrique de juillet-août 2020 sur l’observation du triangle d’été par ces mots :

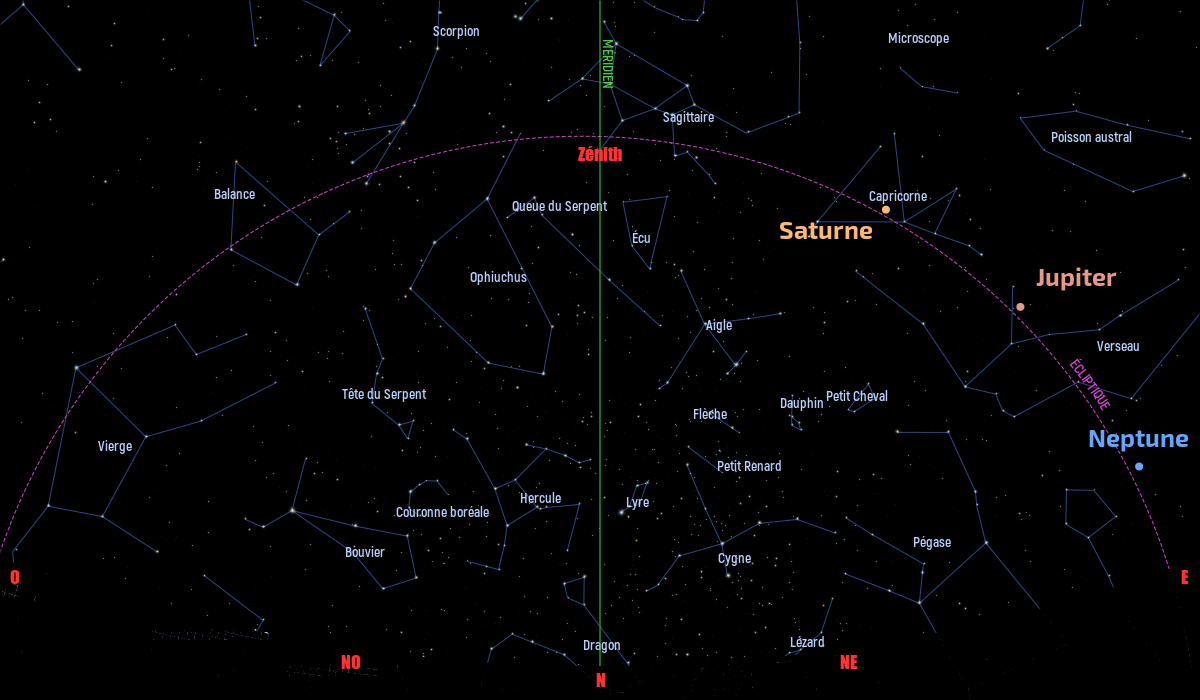

« Outre sa beauté majestueuse, le grand triangle d’été offre une aide précieuse pour localiser la Voie lactée ; si le ciel est noir et sans Lune, on remarque en effet que le Cygne ainsi que l’Aigle baignent dans la douce lueur d’une arche faiblement lumineuse qui part de l’horizon nord-est, passe non loin du zénith, puis va rejoindre le point cardinal sud : c’est la Voie lactée, qui correspond à la vue intérieure de notre galaxie. »

Nous vous proposons de faire plus ample connaissance dans les lignes qui suivent avec l’observation de cette Voie lactée et, plus original, des bandes sombres de poussières qui se découpent devant elle. Rappelons tout d’abord de quoi il s’agit.

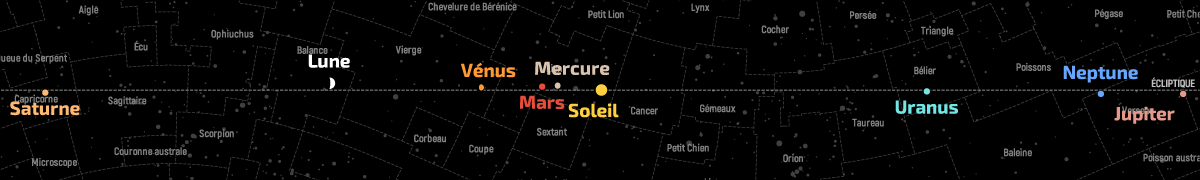

Qui verra-t-on ?

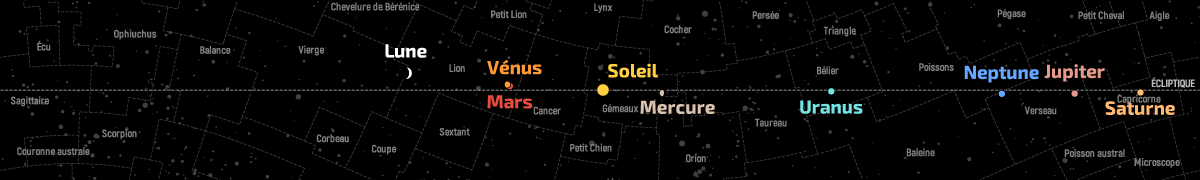

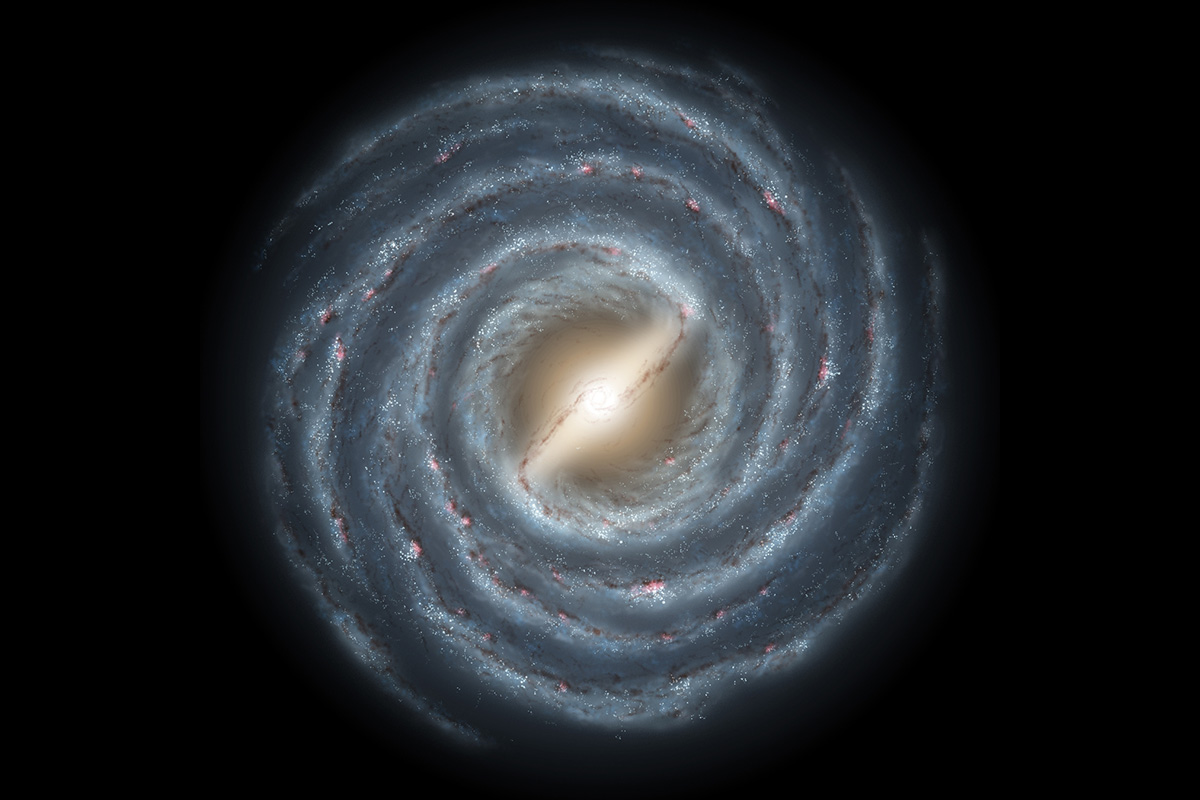

Notre galaxie est une spirale barrée qui mesure environ 100 000 années-lumière (al) de diamètre et qui contient environ 150 milliards d’étoiles. Le Soleil est situé à environ 30 000 al du centre.

On voit sur la première figure une maquette qui représente notre galaxie vue d’en haut. On note dans la partie supérieure une balle de tennis, qui matérialise l’emplacement du Soleil, un Soleil bien entendu pas à l’échelle. Devant ce Soleil, en dessous sur l’image, se trouve un petit personnage avec un casque rouge ; c’est la position de la Terre en été. Le petit personnage avec le casque bleu, au‑dessus du Soleil, matérialise l’emplacement de la Terre en hiver. Le sable représente quant à lui toute la matière (gaz, étoiles, poussières) distribuée dans les bras spiralés.

Sur la seconde photo de la même maquette, mais vue en plongée, on comprend qu’en regardant devant lui, dans le plan de la matière sableuse, donc dans le plan de notre galaxie, chacun des personnages voit une bande faiblement lumineuse : c’est la Voie lactée. On comprend dès lors aisément pourquoi le ciel d’été est bien plus riche que le ciel d’hiver.

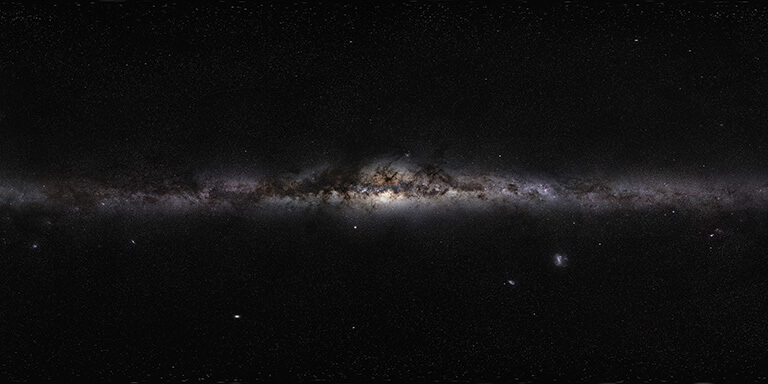

La figure ci-dessus montre la Voie lactée dans sa totalité : c’est une image composite de plusieurs dizaines de photos prises par Serge Brunier, puis assemblées pour n’en former qu’une seule. Une telle Voie lactée, vue dans son ensemble, n’est hélas pas visible à l’œil nu depuis l’Europe. Il faut se trouver dans l’hémisphère sud, idéalement sur le tropique du Capricorne, à La Réunion ou au Chili pour pouvoir l’admirer de la sorte au zénith. Depuis la France métropolitaine, nous ne voyons que le centre et la partie gauche de la photo. La portion située directement à droite du renflement central n’est pas visible depuis nos latitudes, car située… sous nos pieds, constamment sous l’horizon.

Comme on le comprend sur la seconde figure, la richesse du ciel d’été s’explique par le fait que le regard plonge dans une Voie lactée remplie au premier plan par un large bras spiralé avec, en arrière‑plan, l’épais bulbe central ; la superposition de tous ces éléments offre une Voie lactée d’une incroyable richesse. Doit-on en conclure que tous les constituants la Voie lactée sont des astres lumineux ? Certes non. Comme on peut le voir sur la troisième figure, la Voie lactée est parfois zébrée de grandes parties sombres, pauvres en étoiles. Les bras spiralés auraient-ils donc des régions faiblement peuplées ? Pas du tout. Si ces zones nous paraissent pauvres en étoiles, c’est parce que ces dernières sont cachées par de gigantesques nuages de poussières qui obscurcissent le ciel en absorbant la lumière qui les traverse. Quelle est l’origine de ces poussières ? Pour l’essentiel, ces poussières sont des résidus, des cendres disséminées par des explosions de supernovæ. Il s’agit de grains solides, constitués principalement de carbone, de silicium et d’oxygène (combiné à de l’hydrogène sous forme de glace d’eau). Le reste de ces poussières, d’origine non explosive, sont des grains de composition très proche, mais soufflés par le vent stellaire des géantes rouges. Statistiquement, il explose une à trois supernovæ par an dans notre galaxie, ce qui peut sembler très peu et poser question sur la présence d’autant de poussières disséminées dans la Voie lactée. Ce serait oublier que notre galaxie est âgée d’un peu plus de 10 milliards d’années ; cela en fait des supernovae depuis sa formation !

Que verra-t-on ?

Pour déceler les bandes sombres de poussières dans notre Voie lactée, point n’est besoin de disposer d’un instrument puissant. Nous allons solliciter l’un des meilleurs instruments pour ce type d’observation : l’œil humain. Il est en effet le seul à pouvoir embrasser du regard d’aussi larges espaces de ciel.

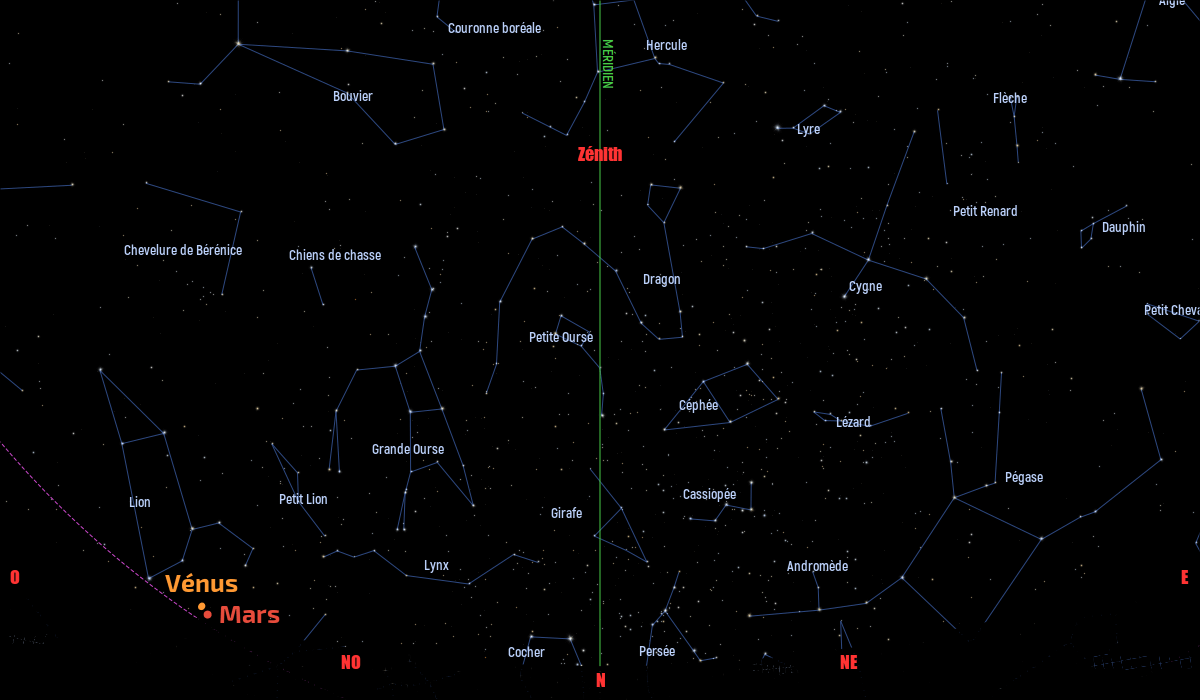

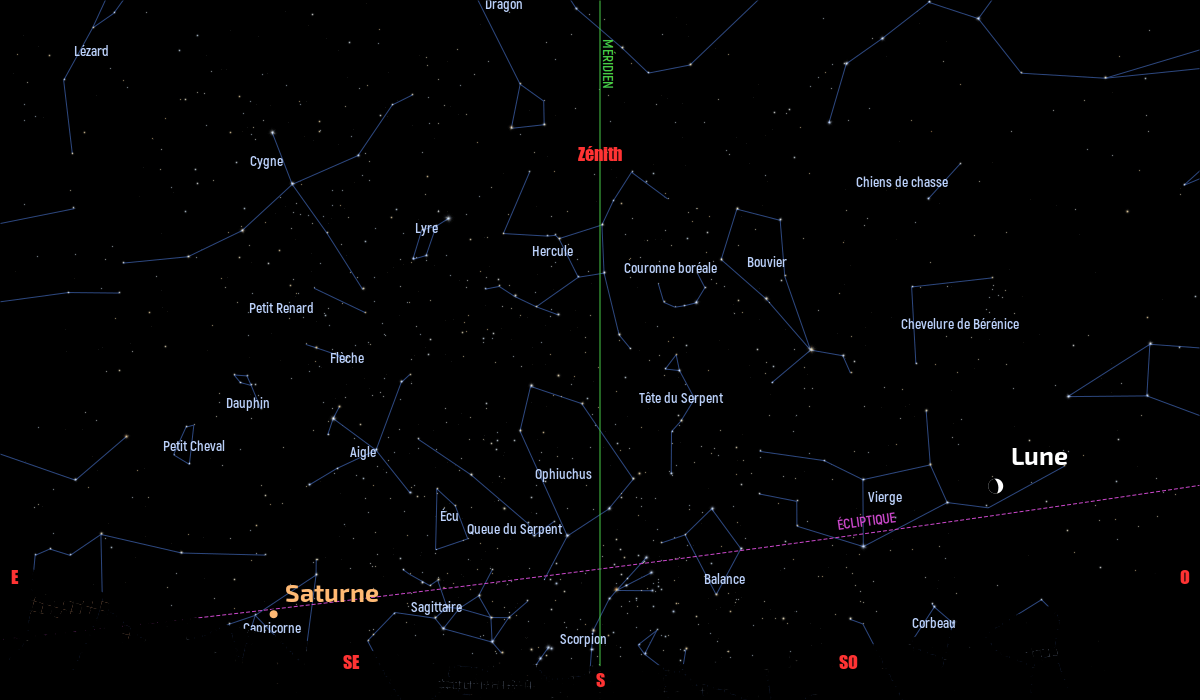

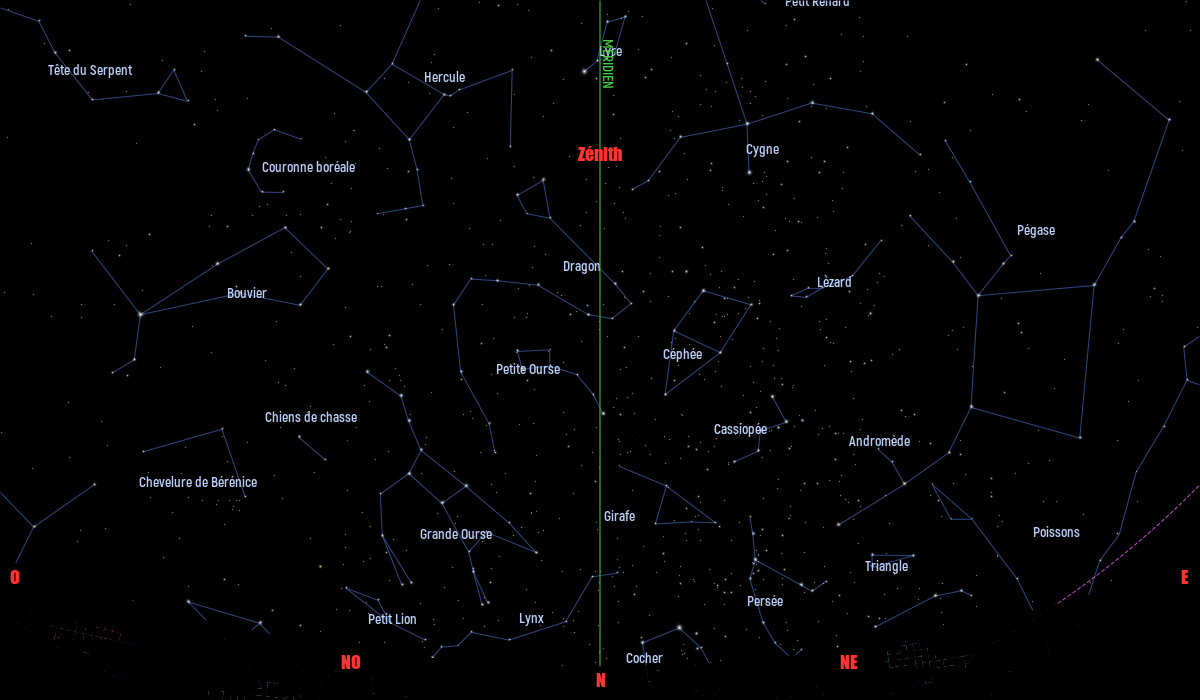

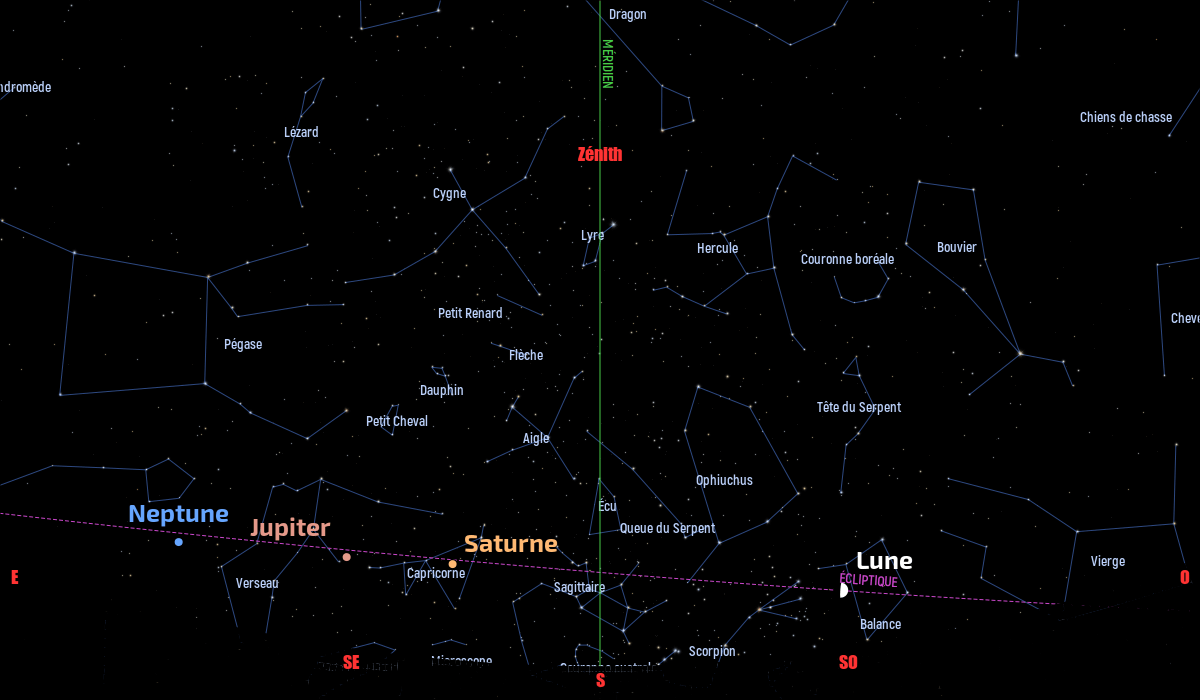

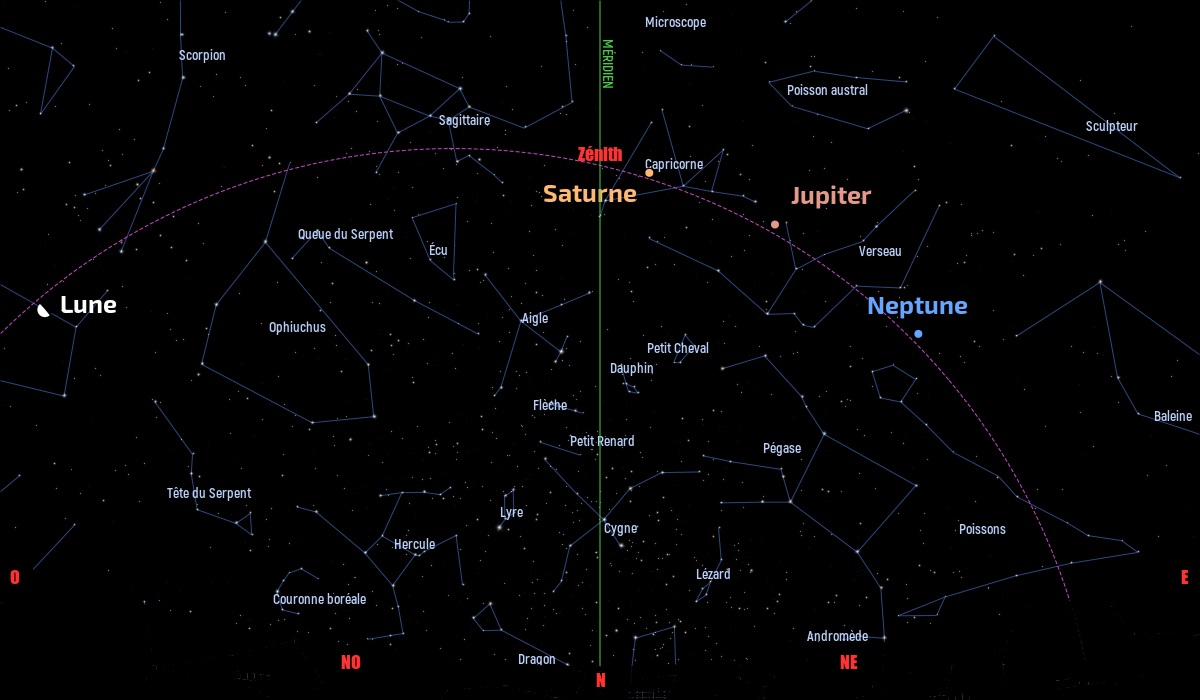

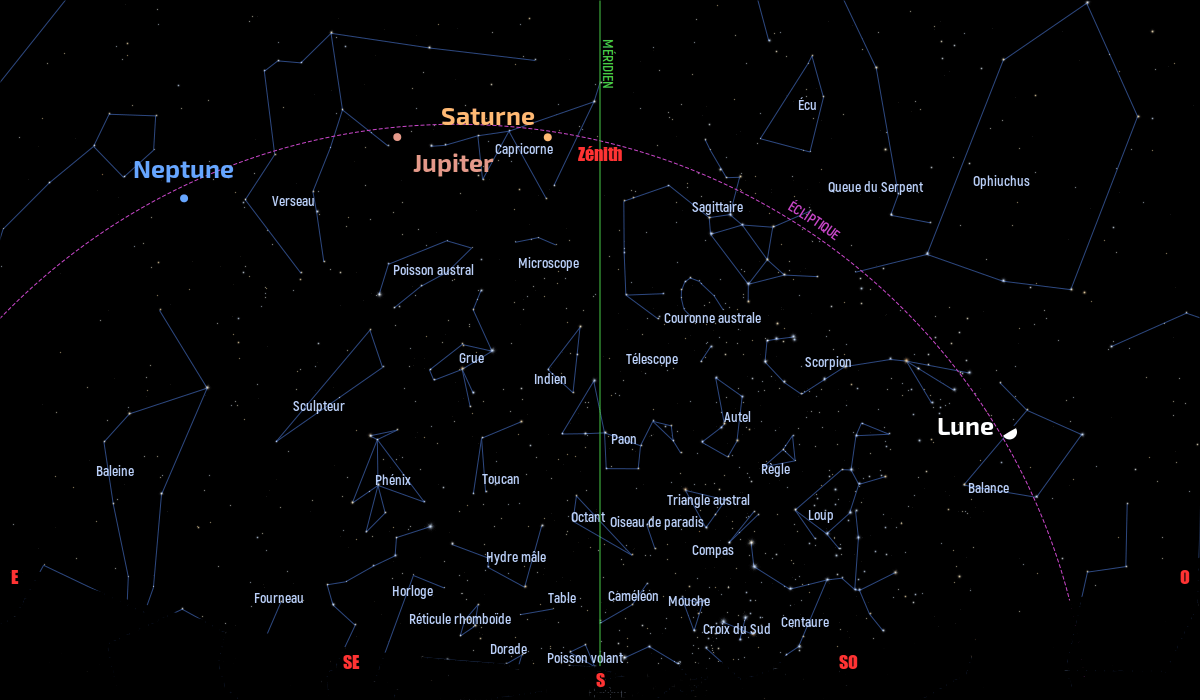

L’observation, qui se fera à la campagne par un ciel noir et sans Lune, débutera par le repérage de la constellation du Cygne avec sa belle étoile Deneb. Comme on le voit sur la figure suivante, extraite du logiciel Stellarium, on note en dessous à droite de Deneb comme un chenal dépourvu d’étoiles et incurvé, qui s’étire en direction de la belle étoile blanche Altaïr de l’Aigle.

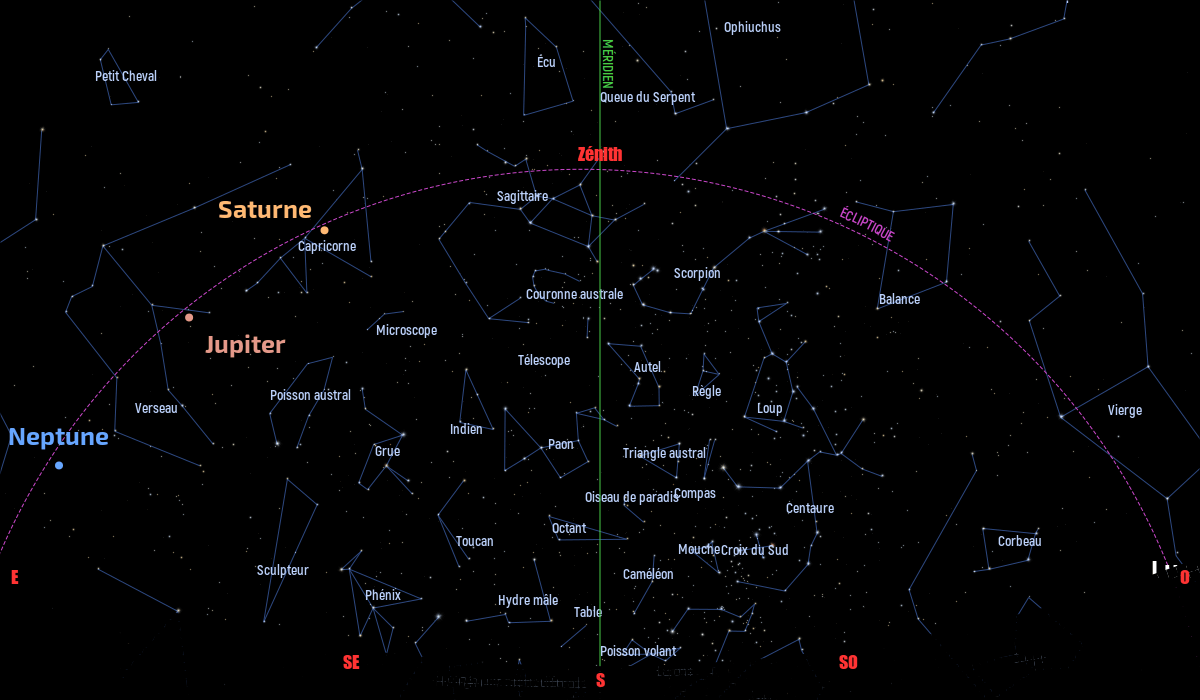

Arrivé entre Véga, presque au zénith et Altaïr, ce chenal très discret remonte vers l’ouest, s’élargit et devient nettement plus sombre au‑dessus d’Altaïr, puis s’étire en s’élargissant encore pour atteindre son élargissement et son assombrissement maximum sur la longue constellation de la Queue du Serpent (Serpens Cauda) entre les constellations au nord d’Ophiuchus (le Serpentaire) et de Scutum (l’Écu de Sobiesky). Ce repérage intéressant à l’œil nu deviendra toutefois passionnant avec une paire de jumelles. Cet instrument est idéal pour plonger plus avant dans ces vastes champs stellaires. Il en révélera la richesse – ou la pauvreté relative – en étoiles. Il permettra de mieux en cerner les contours.

L’idéal pour réaliser cette balade céleste est de s’allonger sur un transat, face au sud, sud-est, de partir de Deneb et de suivre aux jumelles le chenal jusqu’au‑dessus du Sagittaire. Le contraste entre le nuage très sombre de la Queue du Serpent et juste en dessous le feu d’artifice lumineux du centre galactique positionné sur et autour du Sagittaire est saisissant. On ne se privera pas de passer de l’un à l’autre pour mieux en apprécier les différences : marbrures obscures très pauvres en étoiles, puis riches guirlandes stellaires colorées parsemées de nombreuses taches granuleuses (amas d’étoiles) ou petites flaques de lumière (nébuleuses), voire les uns imbriqués dans les autres (amas insérés dans une nébuleuse comme M8…), le centre de notre galaxie est d’une richesse nulle part ailleurs égalée.

Cette belle balade céleste peut aussi se lire comme un livre qui raconte l’histoire de la matière, présente dans nos jumelles sous toutes ses formes et à tous les stades de la vie des étoiles : nébuleuses comme autant de pouponnières d’étoiles en devenir, étoiles adultes par millions et cimetière où reposent les cendres stellaires des générations d’étoiles précédentes disséminées dans les gigantesques bandes de poussières.