L'Éphéméride du mois

(en temps légal français)

1er juillet

Quadrature est de Jupiter à 19h10m

5 juillet

Soleil à l'apogée à 6h58m

6 juillet

Nouvelle Lune à 14h03

8 juillet

Lune à l'apogée à 19h39m

9 juillet

Plus grand élongation de Mercure à 5h20m (26°15 est)

13 juillet

Quadrature ouest de Mars à 1h00m

14 juillet

Lune Premier Quartier à 17h20m

17 juillet

Mars au périhélie à 17h40m

18 juillet

Mercure à l'aphélie à 3h35m

21 juillet

Lune au périgée à 21h44m

22 juillet

Mercure stationnaire dans la constellation d'Ophiuchus à 7h25m, puis rétrograde

23 juillet

Conjonction de Saturne à 19h01m

24 juillet

Saturne à l'apogée à 0h27m

28 juillet

Lune Dernier Quartier à 5h19m

Archives

Newsletter n°1

Newsletter n°2

Newsletter n°3

Directeur de publication :

William Thuillot

Chef de rédaction :

Sylvie Lemaître

|

IMCCE - Observatoire de Paris

77 Avenue Denfert-Rochereau

F-75014 PARIS

|

|

|

Voilà, l'été est là !Certes les nuits sont courtes mais elles sont aussi claires et propices

aux observations du ciel.

Mettez à profit la belle saison

et le temps libre de vos vacances.

A la faveur d'une promenade au coucher du Soleil

ou d'une fin de repas un peu tardive,

levez les yeux et admirez la voûte céleste.

Emportez avec vous une carte du ciel,

préparez vos observations

avec nos éphémérides et initiez vos proches.

Une activité apaisante, enrichissante, gratuite et à la portée de tous !

Bonnes vacances ! Le comité éditorial |

|

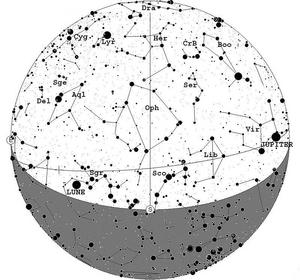

La visibilité des planètes

|

| |

Jupiter est visible dans la première partie de la nuit dans la constellation de la Vierge.

Mars est visible toute la nuit dans la constellation des Poissons.

Saturne est visible au crépuscule dans la constellation du Cancer.

Vénus est visible au crépuscule dans la constellation du Cancer puis du Lion.

Aspect des planètes au 16 juillet

(l'est à gauche)

(l'est à gauche)

|

|

Nouvelles astronomiques

|

| |

|

Deep Impact

|

| |

Le 4 juillet 2005, la sonde américaine Deep Impact doit atteindre son objectif, la comète 9P/Tempel 1. Deep Impact sera la première mission chargée d'étudier la croûte et l'intérieur d'une comète. Pour cela la sonde propulsera sur l'objet un projectile de 370Kg de façon à créer un petit cratère qui éjectera les matériaux du sous-sol sous la forme d'un panache de gaz et de poussière.

Mais, la NASA ne sait pas précisément ce qui se passera au moment de l'impact. Bien que l'on s'attende à la formation d'un cratère de plusieurs dizaines de mètres et la formation d'un panache de gaz et de poussière, d'autres modèles sont moins optimistes mais toutefois peu probables. L'un prévoit que le projectile s'enfonce dans la comète sans aucun effet visible et un autre prévoit qu'il disloque le noyau !

Pendant et après l'impact, plus de 30 télescopes seront mobilisés, dont les observatoires spatiaux Spitzer (infrarouge), Hubble (visible) et Chandra (X), pour suivre l'évènement. L'ESO participera activement aux observations qui suivront l'impact dès que la comète sera visible depuis le Chili. Les observations seront coordonnées en étroite collaboration avec les scientifiques de la mission et devraient durer pendant

au moins une semaine. L'ESO a prévu d'utiliser ses principaux télescopes et les 4 télescopes auxiliaires (AT) de 1.80 m du VLT.

Le matériel à l'intérieur du noyau est primitif. C'est-à-dire qu'il renferme les éléments de la composition initiale des débuts du Système Solaire, quelques millions d'années après sa formation. En raison de nos connaissances limitées de la structure même des comètes, les données qui seront recueillies après l'impact sont d'une grande importance.

Enfin, on en saura un peu plus sur les molécules cométaires qui pourraient avoir joué un rôle important dans la formation de l'atmosphère des planètes et l'apparition de la vie sur Terre. Les comètes, comme les astéroïdes par exemple, font partie de la famille des petits corps du Système Solaire. Ce sont des fossiles qui ne se sont pas agrégés pour former des planètes, ce qui fait leur

intérêt. Il s'agit d'objets très froids à l'exception bien sûr des comètes qui se réchauffent de façon importante quand elles se rapprochent du Soleil. On les assimile à des protoplanètes avortées en raison de la formation de Jupiter et des autres planètes du Système Solaire.

|

| |

|

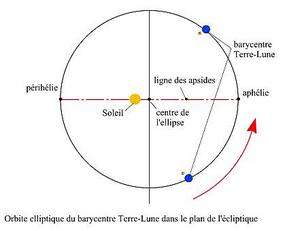

La Terre à l´aphélie le 5 juillet

|

| |

|

L´orbite du barycentre Terre-Lune autour du Soleil est, en première approximation, une ellipse. La distance Terre-Soleil n´est donc pas constante et présente un minimum (le périhélie) et un maximum (l´aphélie). La Terre va passer à son aphélie le 5 juillet 2005 à 4h 57m 50s UTC. La distance Terre-Soleil sera alors de 1.016741597 UA soit 152 102 377,2 km. Cette valeur maximum n´est pas la même d´une année à l´autre car

l´orbite de la Terre n´est pas une ellipse parfaite mais une ellipse perturbée par les effets gravitationnels. Il peut paraître paradoxal que ce maximum d´éloignement du Soleil soit atteint alors que nous sommes en été et qu´il fait chaud dans notre hémisphère. Ceci est dû à l´inclinaison de l´axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire au plan de son orbite autour du Soleil (l´écliptique). Au solstice

d´été (le 21 juin en 2005), date proche du passage de la Terre à l´aphélie, le Soleil passe au zénith du tropique du Cancer.

|

|

|

Dans l´hémisphère nord la hauteur du Soleil sur l´horizon et la durée de son éclairement y sont alors maximales ce qui contribue davantage au climat que la distance au Soleil. Les saisons sont inversées entre l´hémisphère nord et l´hémisphère sud. il ne faut pas croire que pour notre hémisphère, le fait que la Terre soit à l´aphélie en été et au périhélie en hiver

(vers le 4 janvier) a pour conséquence de modérer le contraste des saisons alors qu´il est amplifié dans l´hémisphère sud. La présence d'un océan au pôle nord et d'un continent au pôle sud est bien plus importante pour le climat. Cependant, la date de passage de la Terre au périhélie et celle de passage à l´aphélie avancent dans notre calendrier. Ainsi dans environ 9 800 ans, la Terre passera au

périhélie vers le 21 juin au moment du solstice d´été.

|

|

Les services en ligne

|

| |

|

Trouvez les astres de l'été grâce à notre serveur d'éphémérides

|

| |

Vous avez déjà utilisé notre serveur d'éphémérides. Mais avez-vous utilisé les éphémérides pour l'observation ? Dans ce cas, le serveur va calculer les positions locales de l'astre recherché : l'azimut (attention, il peut être compté à partir du sud ou du nord),

la hauteur de l'astre au dessus de l'horizon, la distance apparente au Soleil et aussi le temps sidéral local et l'angle horaire pour ceux qui pointent à la main un télescope équatorial.

N'oubliez pas d'entrer votre site d'observation (un grand choix vous est proposé mais vous pouvez cependant entrer directement les coordonnées, attention à ne pas commettre une erreur d'unité (les longitudes sont aussi en degrés) ou de sens (précisez les longitudes vers l'est ou l'ouest et les latitudes vers

le nord ou le sud).

A titre d'exemple, quels sont les astres observables cet été ?

- les planètes Mercure, Vénus et Jupiter dans le ciel du soir

- les astéroïdes Cérès, Pallas, Hébé, Iris, Melpomène, Laetitia dont les magnitudes de 9 à 10 en font des cibles plus faciles.

Vous pouvez aussi consulter les heures de lever et coucher de la Lune pour observer plus aisément. La page http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php où vous choisissez votre lieu d'observation

et les éphémérides dédiées à l'observation, vous situera ces astres dans le ciel.

|

| |

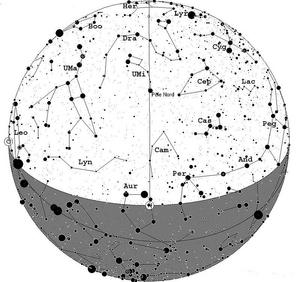

Cartes du ciel de Paris du 20 juillet 2005

à 23h temps légal (21h UTC)

|

Horizon nord

(ouest à gauche)

|

Horizon sud

(est à gauche)

|

And : Andromède

Aql : AigleAur : Le CocherBoo : Le Bouvier

Cam : La Girafe

Cas : Cassiopée

Cep : Céphée

|

CrB : La Couronne boréale

Cyg : Le Cygne

Del : Le Dauphin

Dra : Le Dragon

Her : Hercule

Lac : Le Lézard

Leo : Le Lion

|

Lib : La Balance

Lyn : Le Lynx

Lyr : La Lyre

Oph : Ophiuchus, le Serpentaire

Peg : Pégase

Per : Persée

Sco : Le Scorpion

|

Ser : Le Serpent

Sge : La Flèche

Sgr : Le Sagittaire

UMa : La Grande Ourse

UMi : La Petite Ourse

Vir : La Vierge

|

|

| |

|

Le lever héliaque de Sothis (Sirius) : nouveau programme de calcul à l'usage du public et des historiens

|

| |

On appelle lever héliaque d'une étoile le premier jour où l'étoile est visible le matin à l'est dans les lueurs de l'aube, juste avant le lever du Soleil.

Pour un lieu quelconque situé entre les longitudes 25° et 35° est et entre les latitudes 22° et 32° nord (donc recouvrant l'Égypte), ce programme permet de calculer sur une période allant de l'an -4400 à +2800 des quantités liées au lever héliaque de l'astre : la date et l'heure du lever héliaque, l'azimut du lever de Sirius, l'azimut du Soleil au lever de Sirius, l'heure et l'azimut du lever du Soleil ainsi que la date du solstice d'été.

Dans ce calcul on peut également faire varier l'arcus visionis entre les valeurs 6° et 12°. L'arcus visionis correspond à la différence de hauteur entre l'étoile et le centre du Soleil, à l'instant du lever de l'étoile.

Le calcul du lever héliaque de Sirius peut se faire par une méthode itérative, on calcule pour chaque jour de juillet et d'août, l'instant du lever de Sirius et l'on cherche quel jour la différence de hauteur entre Sirius et le Soleil atteint la valeur choisie comme limite de visibilité de l'étoile le matin avant le lever du Soleil.

La méthode utilisée ici a été développée par Pierre Bretagnon. Elle est plus directe et plus élégante. En un lieu donné et pour une valeur du critère de visibilité (arcus visionis), elle donne chaque année la date du lever héliaque de Sirius. Cette solution qui paraît si simple a été obtenue en inversant des séries donnant les coordonnées locales des corps en fonction du temps et du lieu. De même les autres quantités sont obtenues à l'aide de cinq séries supplémentaires. Ce formulaire a été publié dans la revue du Palais de la Découverte de juin 2003 (n° 309).

|

| |

|

IMCCE : Le site en version anglaise

|

| |

|

Pour les amoureux de la langue de Shakespeare, la version anglaise du site de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (IMCCE) est actuellement disponible à l'adresse suivante : http://www.imcce.fr/imcce_en.html

|

|

|