LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°50 : Octobre 2009

|

Éphémérides des mois

d'Octobre 2009 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français

3 octobre 4 octobre 6 octobre 8 octobre 11 octobre 12 octobre 13 octobre 16 octobre 17 octobre 18 octobre 26 octobre 27 octobre 29 octobre 30 octobre

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines)

Mercure entre dans la constellation de la Vierge

Nouvelles astronomiquesAprès sa relative déception du mois d'août (voir NewsLetter 49), Galilée se remet à l'ouvrage en ces premiers jours de l'automne 1609. Il va travailler à la création d'un nouveau modèle de lunette aux performances et aux qualités supérieures à celles de la lunette hollandaise et du modèle qu'il a présenté au doge de Venise. Sait-il déjà ce qu'il en fera à cet instant précis ? Nul ne peut le dire. Il est fort probable que la perspective de retourner définitivement à Florence, sa ville natale, en Toscane avec des conditions de travail lui permettant de mener à bien ses recherches le pousse à améliorer ce qui n'est encore qu'un simple tube permettant de rapprocher les objets lointains. Bien qu'enseignant l'astronomie (en particulier la conception aristotélicienne du Monde) ainsi que la mécanique appliquée et les mathématiques, Galilée ne peut alors être qualifié d'astronome. Il a certes observé la supernova de 1604, comme Kepler, qui lui montre que les cieux ne sont pas immuables mais il ne poursuit pas au-delà. Ses intentions premières ne sont donc pas liées à des préoccupations astronomiques mais visent plutôt à des applications plus concrètes, maritimes et terrestres, notamment dans le domaine militaire. Pourtant Galilée va donner l'impulsion déterminante à l'astronomie d'observation en mettant au point un nouveau type de lunette qu'il nommera quelques mois plus tard le perspicillum dans son Sidereus Nuncius (Le Messager des étoiles, 1610). En forgeant ce nouveau mot à partir d'une racine grecque (étymologiquement voir à travers), lui conférant ainsi sérieux et respectabilité, Galilée affirme à la fois la rupture qualitative de son instrument d'avec son ancêtre hollandais et sa reconnaissance comme fondateur d'un nouvel instrument scientifique véritable. Cette appellation évolua très rapidement vers celle de telescopium (du grec voir loin) en 1611, sur proposition du prince Feredico Cesi, fondateur de l'Academia dei Lincei (Académie des Lynx). Le télescope que Galilée confectionne en ce mois d'octobre 1609 consiste en un tube principal muni de deux logements destinés à accueillir l'objectif et l'oculaire. L'objectif est une lentille plan-convexe, convergente, d'un diamètre de 37 mm diaphragmée à 16 mm avec une longue focale de 980 mm. L'oculaire est une lentille plan-concave, divergente, d'un diamètre de 22 mm et de longueur focale -47,5 mm. Ces caractéristiques lui confèrent un grossissement de 21, soit 10 fois plus que la lunette hollandaise, et un champ de vue en pleine lumière compris entre 8' et 18' d'angle selon le diamètre de la pupille de l'observateur (entre 3 et 6 mm). Ce champ, petit, aux contours mal délimités, permet toutefois d'y loger entre le tiers et la moitié de la taille de la Lune ainsi que Jupiter et ses satellites. La longueur totale de cette lunette atteint 927 mm. Pourquoi Galilée a-t-il choisi cette combinaison de lentilles ? Dans l'Essayeur (1623), Galilée explique qu'il expérimente, sans pousser plus loin la théorie. Ses connaissances en optique sont très superficielles. Il sait ce que l'on savait à l'époque ; que les lentilles convergentes grossissent les objets visibles éloignés, mais en donnent des images floues et que les lentilles divergentes rapetissent ces objets visibles, mais en donnent des images nettes. Pour choisir le grossissement, il fallait trouver les deux courbures adéquates : une grande pour le convexe et une petite pour le concave, avec bien sûr une infinité de solutions. Les limites étaient fixées par les possibilités technologiques dont disposaient les artisans qui travaillaient pour Galilée : outils et qualité de surfa�age, homogénéité et transparence des verres. Il ne cherche donc pas à innover ou à développer une théorie de l'optique géométrique. Vraisemblablement réduit-il la pupille d'ouverture pour comprimer au maximum les aberrations sphériques et chromatiques au prix d'une baisse de luminosité. Dans ses essais, il peut être permis de penser qu'il a également testé une combinaison avec oculaire convergent ce qui l'aurait amené à la lunette de Kepler (1611) dite lunette astronomique. Mais l'encombrement supérieur de cette combinaison (la lentille de l'oculaire se trouve avant le foyer primaire et non après comme dans le cas d'une lentille divergente) et la production d'une image inversée l'en auraient découragé, même si aucun document n'en atteste, surtout dans la perspective d'un usage terrestre mais également, d'un point de vue scientifique, du fait d'un contexte de méfiance à l'égard des lentilles accusées de distordre la réalité. Présenter une image droite et non renversée pouvait donc être une garantie de fidélité à la réalité car Galilée n'était pas en mesure de faire appel à une théorie optique rigoureuse et reconnue. En définitive, même si Galilée n'est pas à proprement parler l'inventeur de la lunette, il a été un essayeur (saggiatore), comme il le dit lui-même, qui a recherché le télescope par la voie du raisonnement (per via di discorso, Il Saggiatore, 1623) et non par hasard. Cela ne signifie pas qu'il connaissait les principes optiques de la lunette mais plutôt qu'il a su être un expérimentateur habile, apprenant à conna�tre le principe profond de la lunette de manière à le maitriser suffisamment pour aboutir empiriquement aux performances qu'il recherchait. Il va ainsi véritablement créer un instrument scientifique car précis et optimisé. Par rapport aux instruments astronomiques précédents, �a n'est pas un instrument de mesure (c'est d'ailleurs son principal défaut car le plan focal est à l'extérieur de la lunette et on ne peut y placer de réticule pour faire des mesures de tailles apparentes ou de séparation même si Galilée y trouva la parade en janvier 1610 en y adjoignant un micromètre monté sur le tube et pouvant y coulisser ce qui lui permit de consigner précisément le ballet des satellites de Jupiter) mais un instrument d'un nouveau genre donnant à voir ce que notre oeil ne peut même pas percevoir. Il ouvre les portes de l'invisible, brise les apparences et va révolutionner ainsi toute la démarche scientifique tant dans ses méthodes que dans ses objets. Oui, de ce point de vue, Galilée est bel et bien l'inventeur du télescope. Apres les 100 heures d'astronomie pendant lesquelles le grand public a pu observer le ciel en avril dernier, les astronomes offrent a nouveau leurs telescopes pour refaire les observations de Galilée, 400 ans après lui. Les satellites de Jupiter seront bien observables, les cratères de la Lune, la Voie Lactée et aussi Vénus le matin. Pour cela, les observatoires professionnels et amateurs s'ouvriront entre le 22 et le 25 octobre en France et dans le monde entier. En particulier l'observatoire de Paris sera ouvert sur son site de Paris et sur son site de Meudon pour des observations de nuit de 20h � 1h du matin. L'accès ne sera possible que sur réservation au 01 40 51 22 94 (appelez entre 14h et 17h les 13, 14 et 15 octobre).

La directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001, publiée au Journal officiel des communautés européennes n° L31 du 2 février 2001 précise le régime de l'heure d'été applicable à compter de l'année 2002 dans l'Union européenne. Les dispositions de cette directive ont été transposées en droit fran�ais par arrêté du 3 avril 2001, publié au Journal officiel de la République fran�aise du 6 avril 2001. La directive du Parlement européen indique que le passage à l'heure d'été se fait le dernier dimanche de mars à 1h UTC (article 2) et que le passage à l'heure d'hiver se fait le dernier dimanche d'octobre à 1h UTC (article 3). L'article 4 stipule que � La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes (5), pour la première fois au moment de la publication de la présente directive et ensuite tous les cinq ans, une communication contenant le calendrier des dates de début et de fin de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes. �. La commission européennes a publié le 14 mars 2006 une communication (2006/C 61/02) précisant les dates de changement d'heure pour les années allant de 2007 à 2011. Le passage à l'heure d'hiver aura donc lieu en 2009 le dimanche 25 octobre 2009 à 1h UTC à 3h en heure d'été, il sera 2h en heure d'hiver : on retarde donc notre montre d'une heure. L'horloge parlante de l'Observatoire de Paris diffuse l'heure légale fran�aise. Elle répond au numéro de téléphone: 36 99. Le début du quatrième top est exact au cinquantième de seconde sur tout le territoire métropolitain.

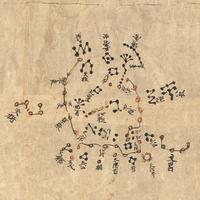

L'un des documents les plus spectaculaires de l'astronomie ancienne, la carte de Dunhuang conservée à la British Library de Londres et découverte en 1907 dans les caves du monastère bouddhique de Mogao, vient d'etre redaté comme remontant au VIIeme siècle, au début de la dynastie chinoise des empereurs Tang, entre +649 (empereur Taizong) et +684 (empereur Ruizong). La carte de Dunhuang serait ainsi la plus ancienne carte d'étoiles existante, bien antérieure au Livre des étoiles fixes de l'astronome persan Abd al-Rhaman al-Soufi (+964), au Manuscrit de Vienne (1440) ou à la carte céleste d'Albrecht Durer (1515). La position de 1339 étoiles y est reportée avec une précision de 1.5 à 4 degrés. L'atlas a été constitué à l'aide de différents types de projection (Mercator, stéréographique) introduites beaucoup plus tard en Europe occidentale au XVIe siècle. Source: The Dunhuang chinese sky: a comprehensive study of the oldest known star atlas, Bonnet-Bidaud, J.M., Praderie, F., and Whitfield, S., Journal of Astronomical History and Heritage.

La face cachée de la Lune vue par la sonde Luna 3. Les taches noires sont des mers. Le petit cercle sombre an bas à droite est le cratère Tsiolkovskiy Le 7 octobre 1959, la sonde soviétique Luna 3 effectua les premières photos de la face cachée de la Lune. Au total 29 prises furent réalisées alors qu'elle se trouvait à 60 000 km de la surface lunaire. Avant la perte de contact avec la sonde, elle eut le temps de transmettre 17 photographies. On ne sait exactement ce qu'il advint de cette sonde, si elle brula dans les hautes couches de l'atmosphère ou si elle réussit à se maintenir en orbite jusqu'en 1962. Les images étaient de très médiocre qualité, mais ont néanmoins révélé le côté obscur de la Lune comme étant profondément différent de la partie visible, avec notamment la quasi absence de mers de magma solidifié. Cette mission réussie n'intervenait que deux ans après le début de l'exploration spatiale initiée par la sonde Spoutnik le 4 octobre 1957.

Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |