|

Éphémérides du mois

de Février 2010

(Repère géocentrique,

les quadratures

et les conjonctions

sont en ascension droite)

Les éphémérides

sont données

en temps légal français

3 février

À 03h 14m 59s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Saturne, différence de déclinaison : - 8°14', élongation solaire de la Lune : 126°O.

6 février

À 00h 48m 25s : Dernier Quartier.

12 février

À 06h 53m 37s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mercure, différence de déclinaison : + 2°19', élongation solaire de la Lune : 20°O.

13 février

À 03h 06m 32s : la Lune à l'apogée (distance maximale à la Terre) d = 406540 km, diamètre apparent : 29.5'.

14 février

À 03h 51m 18s : Nouvelle Lune.

15 février

À 02h 29m 39s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Vénus, différence de déclinaison : + 5°34', élongation solaire de Vénus : 8°E.

À 06h 26m 37s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Jupiter, différence de déclinaison : + 5° 8', élongation solaire de Jupiter : 10°E.

16 février

À 22h 09m 15s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre Vénus et Jupiter, différence de déclinaison : - 0°35', élongation solaire de Vénus : 9°E.

22 février

À 01h 42m 22s : Premier Quartier.

26 février

À 06h 08m 30s : Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mars, différence de déclinaison : - 5°18', élongation solaire de Mars : 144°E.

27 février

À 22h 38m 32s : la Lune au périgée (distance minimale à la Terre) d = 357829 km, diamètre apparent : 33.5'.

28 février

À 11h 44m 09s : Jupiter en conjonction, diamètre apparent : 32.9".

À 15h 00m 53s : Jupiter à l'apogée (distance maximale à la Terre) d = 5.98064 ua, diamètre apparent : 32.9".

À 17h 37m 52s : Pleine Lune.

Archives

Les archives

Contacts

Service de renseignements

sr@imcce.fr

Éphémérides en ligne

miriade@imcce.fr

Directeur de publication

William Thuillot

Chef de rédaction

Sylvie Lemaître

IMCCE - Observatoire de Paris

77, avenue Denfert-Rochereau

F-75014 PARIS

|

|

Visibilité des planètes

(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines)

Mercure est dans la constellation du Capricorne

Vénus est visible dans la constellation du Verseau

Mars est visible dans la constellation du Cancer

Jupiter est dans la constellation du Verseau

Saturne est dans la constellation de la Vierge

Uranus est visible dans la constellation du Poisson

Aspect des planètes au 16 décembre

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus

|

Le ciel du mois

Cartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud

à Paris le 15 février 2010 à 23 h temps légal

|

|

Carte du ciel en direction du nord

(Cliquer pour agrandir)

|

Carte du ciel en direction du sud

(Cliquer pour agrandir)

|

Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord. Le trait vertical correspond

à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle horizontal sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire

apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles :

Andromède (And), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), le Cocher, la Girafe (Cam), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Baleine (Cet), le Grand

Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), le Cancer (Cnc), la Couronne Boréale (CrB), le Cratère (Crt), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg),

le Dragon (Dra), Eridan (Eri), les Gémeaux (Gem), Hercule (Her), l'Hydre femelle (Hya), le Lézard (Lac),le Lion (Leo), le Lièvre (Lep),

le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Persée (Per), la Boussole (Pyx), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse

(UMi), la Poupe (Pup), le Sextant (Sex), le Taureau (Tau), le Triangle (Tri).

Le 15 février 2010: Jupiter, dont l'élongation au Soleil est trop petite, n'est plus observable, Mars est visible toute la nuit dans la

constellation du Cancer, Saturne est visible toute la nuit dans la constellation de la Vierge.

Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium.

Nouvelles astronomiques

1610-2010: La saga des satellites galiléens:

Les premières observations, l'explication, et la controverse... (2/11)

Les observations de Galilée

Quand Galilée remarque les satellites de Jupiter pour la première fois, le 7 janvier 1610, il n'en comprend pas tout de suite

la signification. Il croit d'abord que ce sont des étoiles fixes près desquelles passe Jupiter. Par hasard, il observe à nouveau

Jupiter le lendemain : il a alors des doutes sur le mouvement de Jupiter ! Celui-ci a alors un mouvement rétrograde (vers l'ouest)

et les trois étoiles de la veille devraient se trouver à l'est de Jupiter et non à l'ouest. Il a hâte d'observer à nouveau le

lendemain mais le ciel est nuageux ! Le surlendemain, la preuve est là : les petites étoiles suivent Jupiter. Jusqu'au 13 janvier,

Galilée ne voit que trois étoiles mais il en distingue ensuite quatre. Quand comprend-il vraiment que les quatre étoiles tournent

autour de Jupiter ? Il a d'abord pensé que ces petites étoiles faisaient un va et vient rectiligne de part et d'autre de Jupiter

avant d'imaginer leur révolution autour de la planète sur des orbites quasi circulaires. Il publiera sa découverte dans son

« Sidereus Nuncius » en avril 1610 mais il lui faudra beaucoup plus d'observations pour déterminer les périodes des satellites,

les identifier et prévoir leurs positions. C'est en avril 1611 qu'il obtient des périodes convenables et peut effectuer des

prédictions de positions (du moins de configurations des satellites).

Les autres observations, la controverse

L'usage d'une lunette d'approche en astronomie se répand en Europe et Jupiter est observé par d'autres astronomes que Galilée

lors de la période correspondant à l'opposition du 8 décembre 1609. Ainsi les satellites auraient pu être découverts plus tôt.

Peut-être même ont-ils été vu plus tôt mais sans une observation régulière de jour en jour, ils ont été identifiés à des étoiles.

Ainsi Simon Marius (ou Mayer), un astronome allemand, prétend avoir observé avant Galilée dès 1609. Il ne publie ses observations

qu'en 1614 dans son « Mundus Jovialis ». Celles-ci ne débutent en fait que le 8 janvier mais Marius joue sur le calendrier :

en Allemagne, on utilisait encore le calendrier julien et le 8 janvier 1610 était daté au 29 décembre 1609 ! Marius va prétendre,

dans son « Mundus Jovialis » avoir déterminé les périodes des satellites dès mars 1610 mais les prédictions qu'il en tire seront

très mauvaises. D'autres astronomes vont eux aussi observer les satellites de Jupiter : Kepler à Prague le 30 août 1610, Harriot

en Angleterre le 17 octobre et Peiresc (avec Gassendi) en novembre à Aix en Provence. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec

cette découverte et certains considèrent que les satellites n'existent pas et ne sont que des artefacts dus aux lunettes utilisées.

Il est vrai que la mauvaise qualité de celles-ci engendrait des aberrations optiques et des reflets qui rendaient les observations

difficiles. A l'inverse, d'autres astronomes affirmèrent avoir observé, certains cinq satellite, et d'autres jusqu'à douze ! Le

passage de Jupiter près d'une étoile de même magnitude que les satellites a pu engendrer cet enthousiasme pour des satellites

additionnels ? Enfin, Galilée ne fit pas preuve de grande modestie. Après avoir constaté que Mars et Saturne n'avait pas de

satellites (visibles par lui? !), il écrivit, dans une lettre au secrétaire du grand duc de Toscane, « qu'il pouvait espérer

que Dieu lui avait fait la grâce spéciale d'être le seul à qui avait été accordée la faveur de découvrir de nouveaux astres ».

Identification et tables

Observer de nouveaux satellites était une chose, comprendre, expliquer et prévoir leur mouvement en était une autre. Comment

Galilée identifia-t-il les quatre satellites et détermina-t-il leurs périodes de rotation autour de Jupiter ? Le problème est

moins simple qu'il n'y parait car il était impossible d'observer en permanence : le jour venait interrompre les observations,

quand ce n'était pas les nuages... D'après les écrits de Galilée, celui-ci aurait identifié d'abord le satellite s'éloignant le

plus de Jupiter, déterminé sa période et calculé ses positions pour identifier ensuite le suivant qui s'éloignait le plus de la

planète, et ainsi de suite. Cependant, en septembre 1610, Kepler affirme que la période des trois satellites les plus proches de

Jupiter ne peuvent pas être déterminées ainsi, ce qui est assez curieux, Kepler étant à même de comprendre cette procédure.

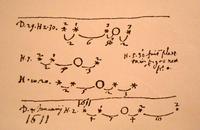

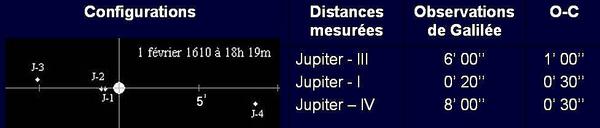

Théoriquement, cette méthode marche (on peut l'essayer avec les éphémérides des satellites), mais pratiquement, les mesures de

Galilée n'étaient effectivement pas assez précises pour cela : Galilée faisait des mesures avec une précision de l'ordre d'une

minute de degré (voir la figure montrant des exemples de mesures de Galilée). On suppose que Galilée a utilisé en plus le fait

que les quatre satellites n'ont pas le même éclat, ce qui a facilité grandement leur identification qui fut faite au début de

l'année 1611. Il était alors possible de prévoir à l'avance les positions des satellites autour de Jupiter grâce à une modélisation

due leur mouvement. Chose étonnante, Galilée utilisera un système géocentrique pour décrire ce mouvement et non un système

héliocentrique plus judicieux : la force de l'habitude !

Nommer les satellites

Quand furent nommés les satellites ? Galilée appela ces étoiles les "astres de Médicis" ou astres médicéens (Medicea Sidera)

en l'honneur du prince de Médicis (cette appellation est encore en usage en Italie). Il leur donna les noms suivants : Principharus,

Victripharus, Cosmipharus et Ferdinandipharus. Les noms de Io, Europe, Ganymède et Callisto furent donnés par Simon Marius en 1614

dans son "Mundus Jovialis". Le terme de satellites qui vient du latin "satelles, satellitis" signifiant gardes ou escorte, fut

donné par Ozanam.

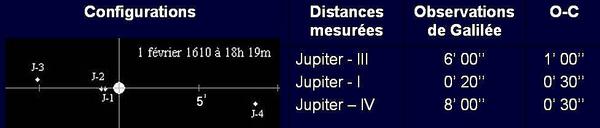

Les mesures de Galilée : comparaison avec les éphémérides récentes. Les erreurs de mesure

peuvent dépasser 1 minute de degré.

Les mesures de Galilée : comparaison avec les éphémérides récentes. Les erreurs de mesure

peuvent dépasser 1 minute de degré.

Conclusion

Cette découverte de Galilée allait bouleverser notre connaissance du système solaire : les astres découverts tournaient autour

de Jupiter comme Mercure et Vénus autour du Soleil? On avait un exemple de mouvement qui ne se faisait pas autour de la Terre.

Et la Terre n'était plus une exception puisque Jupiter aussi avait des lunes qui le suivaient dans son mouvement autour du Soleil.

La Terre pouvait devenir une planète comme les autres tournant autour du Soleil. Il faut noter cependant qu'il ne s'agissait que

d'une supposition. La théorie de Tycho Brahé d'une Terre immobile et de planètes tournant autour du Soleil était plus plausible

que la théorie de Copernic, du moins jusqu'à la démonstration du mouvement de la Terre en 1747 par Bradley. Galilée sera couvert

d'honneurs à la suite de ses découvertes jusqu'à ce que ses ennemis ne réussissent à l'impliquer dans un procès de l'Inquisition

en 1633. Remarquons que les Inquisiteurs ont eu raison de reprocher à Galilée de considérer une théorie -l'héliocentrisme- comme

la vérité mais pourquoi eux-mêmes considéraient-ils la théorie de Ptolémée comme vraie ?

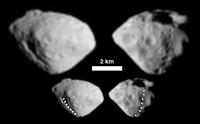

L'astéroïde 2867 Steins vu par la sonde Rosetta

La sonde européenne Rosetta, mission de l'ESA, en route vers la comète 67P/Churyumov-Greasimenko

s'est approchée à près de 800km le 5 septembre 2008 d'un petit astéroïde de 4,6km de

la ceinture principale, 2867 Steins. Les images prises par la caméra embarquée OSIRIS montrent un astéroïde

semblable à un diamant taillé.

Sa surface est recouverte de cratères peu profonds. Une chaîne de 7 petits cratères identiques,

régulièrement espacés, orne l'une des facettes de l'astéroïde en partant du large

cratère formé sur son pôle sud.

La forme est vraisemblablement due à un effet de resurfaçage consécutif à l'effet YORP.

Cet effet provient de la réémission infrarouge asymétrique du rayonnement solaire

absorbé par tout corps de forme irrégulière. Il n'est sensible que sur les petits astéroïdes

et a pour conséquences

de modifier la vitesse de rotation ainsi que l'orientation spatiale de l'axe de rotation. Un bulbe équatorial

particulièrement imposant contribue à donner cette apparence de diamant à l'astéroïde. Il n'est pas

sans rappeler celui déjè observé

en mai 2001 sur l'astéroïde géocroiseur 1999 KW4 grâce è des observations terrestres

radar è haute résolution faites è l'observatoire de Goldstone qui avaient alors

révélé un aspect similaire &ergave; celui d'une soucoupe volante.

Le scénario le plus plausible suppose que l'accélération en rotation consécutive à

l'effet YORP amène le matériau en surface è lentement glisser en s'agglutinant vers la bande

équatoriale. Prochain objectif de Rosetta, 21 Lutetia en juillet 2010 puis la comète cible en novembre 2014.

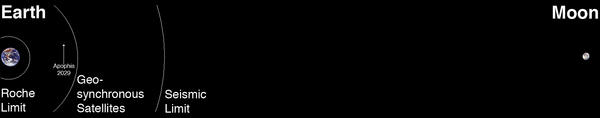

Les géocroiseurs en ligne de mire

Au sein du système solaire, les surfaces des corps dénués d'atmosphère sont fortement influencées par des facteurs souvent

associés au syntagme « météorologie spatiale »(1). Des preuves scientifiques récentes ont montré que le processus de vieillissement

des surfaces dû à la météorologie spatiale a une dynamique très forte (de l'ordre d'un million d'années) par rapport à l'âge du

système solaire (environ 4,5 milliards d'années).

Dans le cas des petits corps, on constate une dichotomie entre les astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre et ceux de la

ceinture principale. La réponse spectrale des surfaces d'une catégorie d'astéroïdes géocroiseurs (la classe taxonomique Q) montre

des minéraux dont les propriétés physiques sont moins altérées par la météorologie spatiale(2). Des mécanismes tels que le

rapprochement avec la Terre, Mars ou Vénus, ou les collisions avec d'autres astéroïdes s'imposent, visant à produire un re-surfaçage

d'astéroïdes géocroiseurs.

Une équipe franco-américaine s'est penchée sur la question de la proximité entre les géocroiseurs et les planètes telluriques. Les

spectres d'un échantillon de cent astéroïdes ont été analysés et les résultats ont été corroborés avec leur dynamique orbitale.

La conclusion de cette recherche est que la Terre peut produire une influence importante pour que le re-surfaçage soit possible,

si l'astéroïde passe au moins à une distance de 16 rayons terrestres de la planète. Cette distance correspond a environ un quart

de la distance Terre-Lune. Les ondes sismiques induites par le passage proche sont capables de « secouer » la surface de l'objet

afin que les roches et les régolites se réorganisent. Cette réorganisation de la surface de l'astéroïde est révélée par les

mesures spectrales. Ayant subi une exposition moindre à la météorologie spatiale, les minéraux qui résultent du re-surfaçage vont

montrer des spectres qui sont en meilleure concordance avec les spectres de laboratoires des météorites chondrites ordinaires.

En 2029, l'astéroïde 99942 Apophis, dont le diamètre est estimé à environ 270 mètres, passera à proximité de la Terre. Ce passage

qui s'effectuera à une distance d'environ 42 000 km sera sans influence pour notre planète. Cependant, au cours de ce passage,

l'astéroïde se trouvera à l'intérieur du périmètre-limite théorique évoqué plus haut : il subira ainsi des vibrations suffisamment

fortes pour qu'en résulte son re-surfaçage. Les observations spectroscopiques de ce passage proche de 99942 Apophis rendront alors

possible, en 2029, la confirmation de ces hypothèses et la validation de ces résultats.

(1) Ensemble des facteurs tels que le vent solaire, le rayonnement cosmique, les impacts avec les micrométéoroïdes.

(2) Le spectre d'astéroïdes de type Q est le meilleur analogue pour la plupart des météorites qui existent en collections (les météorites chondrites ordinaires).

Calendrier chinois traditionnel : nouvel an le 14 février 2010

Cette année l’année lunaire (nián : 年) chinoise commence le 14 février 2010 et se termine le 3 février 2011.

Cette année lunaire est une année commune de douze mois lunaires. C’est une année 庚寅 (gēng yín) qui correspond

à la troisième branche terrestre 寅 (yín) associée au signe du tigre 虎 (hǔ) et au septième tronc céleste 庚

(gēng) associé à l’élément métal 金 (jīn).

L’année solaire (suì : 歲 岁) est une année commune de onze mois lunaires, elle commence au solstice d’hiver

(dōng zhì 冬至) du 22 décembre 2009 et se termine au solstice d’hiver suivant (dōng zhì 冬至)

du 22 décembre 2010.

Lever du Soleil sous l’Arc de Triomphe

Comme chaque année début février, il est possible d'observer le lever du Soleil juste sous l'arche de l'Arc de Triomphe.

Cette observation se fait depuis l'avenue de la Grande Armée. Le seul lieu propice à cette observation est le terreplein situé au centre du square de la porte Maillot.

Depuis ce lieu, le diamètre apparent du Soleil est lègerement plus petit que le diamètre apparent de l'arche de l'Arc de Triomphe, mais si l'on s'éloigne plus de l'Arc de Triomphe,

la ligne de visée dans la direction de l'arche recontre des jeux de signalisations disgracieux.

Dates et instants de prises de vue du Soleil dans l’axe de l’arche de l’Arc de Triomphe depuis le square de la Porte Maillot:

| Jour |

Instant du lever du centre du Soleil |

Période où le centre du Soleil passe par l'axe de l'arche |

Variation de la hauteur du centre du Soleil durant cette période |

| 4 février |

7h 25m 22s |

7h 26m 00s à 7h26m 20s |

4' 52" à 07' 28" |

| 5 février |

7h 23m 52s |

7h 27m 04s à 7h 27m 24s |

25' 09" à 27' 48" |

| 6 février |

7h 22m 20s |

77h 28m 08s à 7h 28m 28s |

46' 08" à 48' 50" |

| 7 février |

7h 20m 46s |

7h 29m 12s à 7h 29m 32s |

1° 07' 45" à 1° 10' 29" |

Les instants sont en Temps universel ajouter une heure pour avoir l’heure légale en France métropolitaine.

ATTENTION : même à faible altitude l’observation directe du Soleil peut être dangereuse pour la

vue (et pour votre appareil photo).

Pour les photos, il y a risque de surexposition, penser à prendre un filtre si votre appareil photo ne permet pas de

faire de très courtes expositions.

Publications

Agenda Astronomique 2010

L'IMCCE élabore annuellement le volume d'éphémérides la Connaissance des Temps . Cet ouvrage, créé en 1679 par Joachim

Dalancé, dont la responsabilité est attribuée au Bureau des longitudes depuis 1795, est donc issu d'une longue lignée

historique. Cet ouvrage, destiné aux astronomes, aux professeurs et aux étudiants est divisé en deux parties. La première

partie donne l'état actuel des connaissances sur les constantes astronomiques fondamentales, les échelles de temps, les

systèmes de référence, la rotation de la Terre, les changements de coordonnées, ainsi que les explications nécessaires au

calcul des éphémérides. La deuxième partie donne, pour l'année en cours, les positions du Soleil, de la Lune, des planètes

et des principaux satellites.

Depuis la version 2008, les plus récents modèles développés à l'IMCCE sont introduits dans les éphémérides des satellites

naturels. Ainsi les éphémérides des satellites de Mars, des satellites galiléens de Jupiter, des satellites principaux

d'Uranus sont renouvelées. Un nouveau chapitre spécifique en donne une description concise et des informations sur la

précision qui peut en être attendue.

Agenda astronomique 2010

éditeur : EDP Sciences

17 Avenue du Hoggar

Z.I. de Courtaboeuf

B.P. 112

F-91944 LES ULIS Cedex A

Prix : 37 euros

Format 17,5x24. 355 pages.

ISBN : 978-2-7598-0468-9

Séminaires

Temps & Espace

| 1 février |

F. Deleflie (OCA, Geoazur, Grasse - IMCCE/Observatoire de Paris)

"Théories de satellites artificiels et débris spatiaux. "

Lieu : Salle de l'Atelier à 14h - IMCCE-SYRTE Observatoire de Paris 77, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS

|

| 15 février |

G. Cliford (Royal observatory, National Maritime Museum, Greenwich, UK)

"Les astronomes royaux à Greenwich et leurs contributions aux sciences aux XVIIIe et XIXe siècles "

Lieu : Salle de l'Atelier à 14h - IMCCE-SYRTE Observatoire de Paris 77, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS

|

Bureau des longitudes

| 3 février |

A. Brack (CNRS)

"Vie dans l'Univers"

Lieu : Salle Hugot à 14h - Palais de l'Institut, 23 quai de Conti, 75006 PARIS

|

|