LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°59 : juillet 2010

|

Éphémérides du mois

de juillet 2010 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 juillet 4 juillet 6 juillet 11 juillet 13 juillet 15 juillet 16 juillet 18 juillet 24 juillet 26 juillet 29 juillet 31 juillet

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est en élongation. Elle était en conjonction supérieure à la fin du mois de juin (28), et elle ne sera pas visible le soir ce mois car trop proche du Soleil. Vénus est entre sa conjonction supérieure (11 janvier) et sa plus grande élongation est (20 août). Elle est donc visible, à l'ouest, tout le mois le soir au crépuscule et la première partie de la nuit. Au cours du mois, à Paris, elle se couchera de plus en plus tôt et à partir du 6 juillet l'instant de son coucher se fera avant minuit. Durant tout le mois, elle se trouve dans la constellation du Lion. Mars est visible tout le mois au crépuscule et une grande partie de la nuit dans la constellation du Lion jusqu'au 19 juillet, puis dans la constellation de la Vierge. Au cours du mois, à Paris, elle se couchera de plus en plus tôt et à partir du 18 juillet l'instant de son coucher se fera avant minuit. Jupiter sera visible tout le mois en seconde partie de la nuit et à l'aube dans la constellation des Poissons. Elle sera stationnaire le 24 juillet puis rétrograde. Au cours du mois, à Paris, la planète se lèvera de plus en plus tôt et à partir du 22 juillet l'instant de son lever se fera avant minuit. Saturne est visible le soir et en première partie de la nuit dans la constellation de la Vierge. Au cours du mois la planète se couchera de plus en plus tôt et à partir du 22 juillet l'instant de son coucher se fera avant minuit. Note : En fin de mois vers le 24 les trois planètes Saturne, Mars et Vénus seront proches les unes des autres et quasiment alignées vers l'horizon ouest le soir après le coucher du Soleil. Puis elles se regrouperont dans un cercle de 2,4° de rayon le 8 août.

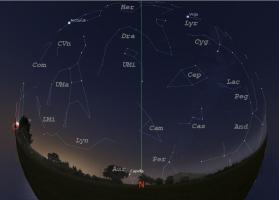

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord. Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle horizontal sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), l'Aigle (Aql), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), le Capricorne (Cap), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB), le Cratère (Crt), le Corbeau (Crv), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), Hercule (Her), le Lézard (Lac), la Balance (Lib), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), le Serpentaire (Oph), Pégase (Peg), Persée (Per), le Sagittaire (Sgr), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), le Scorpion (Sco), l'Ecu de Sobieski (Sct), le Serpent (Ser), la Vierge (Vir). Le 15 juillet 2010: Saturne dans la constellation de la Vierge, Mars et Vénus, dans celle du Lion, sont visibles à l'ouest avant le coucher du Soleil. Jupiter, dans la constellation des Poissons, est observable pendant la deuxième partie de la nuit. Phénomènes astronomiquesCette éclipse est la septième éclipse totale du XXIe siècle, elle sera visible sur l'océan Pacifique et à l'ouest de l'Amérique du Sud. La ligne de totalité ne couvre pratiquement aucune terre émergée. Seuls quelques îles et atolls de l'océan Pacifique auront le privilège d'être dans cette bande de totalité qui prend fin sur l'extrême sud-est du continent Américain après un passage sur l'île de Pâques. Ce sera un événement pour l'île de Pâques, en effet la dernière éclipse totale de Soleil dont la bande de totalité passait sur l'île date du 29 septembre 656, la dernière éclipse annulaire date du 27 novembre 1788 et la prochaine aura lieu le 2 octobre 2024. Â Le tableau ci-dessous donne la liste des éclipses centrales visibles depuis l'île de Pâques entre le début de l'ère chrétienne et l'an 2200. Â ------------------------------------------------------------------------------------

Éclipses visibles Durée Maximum de l'éclipse

n° type date de l'éclipse de la phase -------------------------------------

centrale U.T. Obs. g h a

-------------------------------------------------------------------------------------

m s h m s % ° °

1 A 24/03/312 3 16.4 19 2 57.5 88.4 0.944 61 191

2 T 16/03/424 1 53.0 20 2 28.4 100.0 1.003 62 160

3 A 10/08/538 2 14.0 14 31 36.2 91.9 0.964 8 248

4 T 30/03/591 2 43.1 14 47 38.1 100.0 1.011 17 256

5 A 26/01/613 6 8.9 15 40 31.7 86.7 0.955 36 273

6 T 23/09/656 - 24/09/656 0 31.2 0 45 13.9 100.0 1.001 6 91

7 A 28/12/772 - 29/12/772 1 30.9 2 12 41.5 94.0 0.977 0 64

8 A 01/09/1095 4 57.1 13 51 10.6 86.2 0.949 5 260

9 A 11/12/1433 - 12/12/1433 2 6.2 23 31 55.5 83.0 0.913 33 78

10 A 28/03/1568 3 49.3 15 18 57.7 88.8 0.953 23 249

11 A 05/11/1706 5 38.7 13 6 59.4 83.3 0.943 8 283

12 A 27/11/1788 3 28.9 17 18 15.7 91.7 0.966 65 263

13 T 11/07/2010 4 48.8 20 10 58.5 100.0 1.024 39 166

14 A 02/10/2024 5 57.8 19 7 13.5 87.1 0.947 67 180

-------------------------------------------------------------------------------------

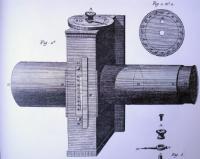

Nouvelles astronomiquesLes observations de position : micromètre et héliomètre(7/11) Dès le XVIIIème siècle, on va chercher à observer les positions des satellites galiléens en tout temps, même en dehors des éclipses. Mais comment mesurer la position relative de petits objets proches comme les satellites de Jupiter avec une précision suffisante ? On va devoir mesurer l'image faite au foyer par la lunette utilisée. Le micromètre, puis l'héliomètre vont le permettre et ainsi augmenter la quantité d'observations réalisées ainsi que leur précision astrométrique.

Simulation numérique du survol de Lutetia réalisée à partir d'un modèle de forme polyhédrique (Carry et al., 2010, LESIA/OBSPM) Le 10 juillet prochain, à 17h 44m en France métropolitaine (ou 15h 44m en Temps universel), la sonde spatiale européenne Rosetta s'approchera de l'astéroïde Lutetia à seulement 3 000 km de distance. Cet astéroïde est-il métallique ou carboné ? Ce passage proche devrait certainement apporter des éléments de réponse. Â

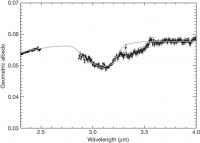

Différentes études récentes menées sur l'astéroïde (24) Themis ont abouti à la détection de glace d'eau sous forme d'un très mince revêtement d'à peine 1/20ème de micron d'épaisseur enrobant les fines poussières de surface d'un diamètre de 30 microns. Le flux solaire incident est suffisant pour sublimer complètement cette glace d'eau en des délais très courts. La présence de glace d'eau ne peut donc être due qu'à l'existence d'un réservoir interne, source d'émanations de vapeurs d'eau se transformant en glace une fois arrivées en surface (Rivkin and Emery, Nature,464, 2010, Campins et al, Nature, 464, 2010). Ces résultats convergents sont maintenant complétés par des modèles d'évolution géophysiques du corps parent des astéroïdes de la famille de Themis. Cette famille d'objets compte 550 membres dont on pense qu'ils sont issus de la destruction d'un corps parent d'environ 450km de diamètre. Ce corps aurait été différencié avec un noyau solide en son centre inséré au sein d'une coquille de glace d'eau sale (Castillo-Rogez and Schmidt, 2010). L'astéroïde double (90) Antiope, membre de la famille Thémis, dont les composantes épousent parfaitement la forme qu'ils auraient s'ils étaient comme de gigantesques masses fluides tournantes de 90km de diamètre, pourraient en réalité abriter une quantité importante de glace d'eau comprimée entre un noyau solide et un manteau de carbone. Nous pourrions ajouter à ces études que les intenses effets de marée au sein des systèmes doubles synchrones tels que celui de (90) Antiope ne peuvent que favoriser la fonte de la glace d'eau interne favorisant en cela une déformation des composantes à la façon de masses fluides en équilibre hydrostatique. Ceci pourrait expliquer pourquoi seuls les systèmes doubles synchrones présentent des formes fluides d'équilibre avec des densités voisines de 1 g/cm3. La figure ci-contre représente le spectre infrarouge de réflectance de (24) Themis particulièrement bien reproduit (courbe en trait plein) par un mélange composé de grains de pyroxène enrobés de glace d'eau et de carbone amorphique (Rivkin & Emery, Nature, 464). L'absorption à une longueur d'onde de 3,1 microns trahit la présence de glace d'eau enrobant finement les grains du régolite de surface.

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |