LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°81 : juillet 2012

|

Éphémérides du mois

de juillet 2012 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 juillet 3 juillet 5 juillet 11 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 19 juillet 20 juillet 25 juillet 26 juillet 28 juillet 29 juillet

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

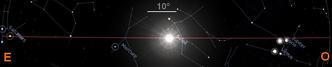

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est invisible durant tout le mois de juillet. Vénus est visible en fin de nuit et à l’aube à l’est avant le lever du Soleil. Au cours du mois, elle se lèvera de plus en plus tôt. Elle se trouve tout le mois dans la constellation du Taureau. Mars est visible au crépuscule et en première partie de la nuit. Au cours du mois, la planète se couchera de plus en plus tôt. Elle se trouve tout le mois dans la constellation de la Vierge. Jupiter est visible en seconde partie de la nuit et jusqu’à l’aube, au cours du mois elle se lève de plus en plus tôt. Le 15 juillet la planète sera occultée par la Lune et cette occultation sera visible en France. Elle est tout le mois dans la constellation du Taureau. Saturne est visible tout le mois le soir et une grande partie de la nuit. Au cours du mois, la planète se couche de plus en plus tôt. À partir du 6 juillet elle se couchera avant minuit vrai. Tout le mois elle est dans la constellation de la Vierge.

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 juillet 2012 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), l'Aigle (Aql), le Cocher (Aur),le Verseau (Aqr), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), Cassiopée (Cas), le Capricorne (Cap), Céphée (Cep), la Chevelure de Bérénice (Com),la Couronne Boréale (CrB), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dauphin (Del),le Petit Cheval (Equ), le Dragon (Dra), Hercule (Her), le Lézard (Lac), le Lion (Leo), la Balance (Lib), le Petit Lion (LMi), le Loup (Lup), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), le Serpentaire (Oph), Pégase (Peg), Persée (Per), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), le Sagittaire (Sgr) , le Scorpion (Sco), l'Ecu de Sobieski (Sct), le Serpent (Ser), la Vierge (Vir), le Petit Renard (Vul) Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 juillet 2012. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiquesLa planète Jupiter et les satellites galiléens seront occultés par la Lune le 15 juillet 2012, dans la seconde partie de la nuit. Les deux astres seront relativement bas sur l'horizon nord-est et la planète Vénus sera en-dessous d'eux légèrement plus au nord et proche de l'horizon. Cette occultation se produira dans la constellation du Taureau et elle sera visible depuis la France ainsi qu'en Europe, en Asie et au nord-est du continent africain. L'immersion se fera sur le côté brillant du limbe lunaire et l'émersion se fera du côté obscur du limbe lunaire.

Nouvelles astronomiquesFrancesco Grimaldi: La lumière ne file pas droit ou la découverte de la diffraction

À gauche : Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride, Grimaldi, Bologne, 1665. Si la lumière voyageait en ligne droite, il ne devrait pas y avoir de lumière au-delà de la région NO. À droite : Astronomia Reformata, Riccioli, Bologne, 1665. Dessin de la tâche de lumière produite par une ouverture minuscule. On y distingue les anneaux de diffraction, la lumière y est « comme fendue en plusieurs rayons très affaiblis » écrit Riccioli. C'est tout simplement le pendant de la vue de gauche. La diffraction de la lumière est le dernier phénomène lumineux à avoir été découvert et aussi celui qui posa le plus de difficultés à expliquer. C'est elle, par exemple, qui provoque l'irisation des lampadaires de rues lorsque nous les regardons à travers un rideau. Elle mènera peu à peu, au fil des siècles, à un changement radical des conceptions sur la nature de la lumière. Sa découverte est le fait du hasard, mais d'un hasard recherché, ou guidé, pourrait-on dire. Son découvreur est le père jésuite Francesco Grimaldi (1618–1663) qui enseignait au collège jésuite de Bologne. C'est d'ailleurs lui-même qui propose ce mot, diffraction, pour nommer un phénomène jamais observé auparavant, qui n'est ni de la réflexion, ni de la réfraction. Elle apparut pour la première fois dans son ouvrage posthume, paru en 1665 à Bologne, Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride. Il y donne sa théorie de la lumière, toute en contradictions, il y rejette l'interprétation corpusculaire de Descartes sur le phénomène de la réfraction, plus surprenant encore, il infère que la lumière n'est pas incolore – comme on le croyait alors – mais contient toutes les couleurs ! Rejetant les idées préconçues ou acceptées par la simple force de l'usage – ou de l'usure de l'esprit critique - il recherche la véritable nature de la lumière et effectue une série d'expériences, suivant en cela la démarche expérimentale initiée par Galilée. Grimaldi expérimente pour bâtir une théorie de la lumière : Est-elle ondulatoire ou matérielle ? Son objectif premier est de vérifier que la lumière se propage bien en ligne droite. Il commence d'abord par un cheveu qu'il éclaire d'un très fin pinceau de lumière – quasi ponctuel – et sur l'écran placé derrière il observe que l'ombre n'est pas parfaitement définie mais présente en plus une zone de pénombre inhabituelle limitée par des franges colorées. Dans une autre expérience (voir vue de gauche de la figure jointe), il intercale un obstacle constitué d'un trou percé dans une plaque et constate que la tache lumineuse qui apparaît sur l'écran de réception est beaucoup plus grande que le voudrait la propagation rectiligne de la lumière ; de plus il note que les bords sont irisés. Son génie au départ est là : le choix assumé d'une source de lumière la plus fine possible, proche de la source parfaitement ponctuelle ! Il recherche la ligne droite et découvre l'onde dans l'ombre. On sait maintenant que la diffraction n'est importante que lorsque la taille de l'obstacle, ou du trou, est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, ce qui d'ailleurs explique le succès général de l'optique géométrique basée sur la représentation de la lumière par des rayons lancés en ligne droite. En effet, la plupart du temps les phénomènes de diffraction sont très petits car provoqués par des obstacles beaucoup plus grands que la longueur d'onde de la lumière incidente. Alors comment a pu lui venir l'idée de diaphragmer au maximum son pinceau de lumière solaire conique dont l'ouverture angulaire est de 32 minutes de degré ? Il se peut que la sagacité de Grimaldi ait été alimentée par ses observations astronomiques menées aux côtés d'un autre père jésuite déjà fort renommé, Giovanni Riccioli (1598-1671). Il en fut l'élève jusqu'en 1655 et contribua à son Almagestum novum (1651). Il côtoya aussi Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) – dont on célèbre le tricentenaire de la disparition cette année (voir LI n°79)– lors de la construction de sa grande ligne méridienne en la basilique San Petronio de Bologne en 1655. Riccioli, comme Cassini, cherchait à savoir si Kepler avait raison, notamment sur le problème de la bissection de l'excentricité ; en d'autres termes les variations angulaires du disque solaire témoignent-elles véritablement d'une orbite elliptique à excentricité non nulle ? Pour cela, il fallait mesurer le diamètre apparent du Soleil sur une année complète. Cela se faisait à la ligne méridienne où était recueillie l'image du Soleil produite par une ouverture très petite: le gnomon. C'est le principe de la camera obscura (voir LI n°78), s'appuyant sur le trajet supposé parfaitement rectiligne de la lumière. Seulement il y a un hic avec le Soleil, il a une taille angulaire apparente qui va produire une image au sol bordée d'une zone de pénombre gênante pour la délimitation précise des bords, et donc pour la mesure directe du diamètre apparent. Naturellement, la première idée venant à l'esprit est celle visant à réduire davantage le diamètre de l'œilleton d'admission de la lumière. Le père jésuite – encore un ! - Christoph Scheiner (1575-1650) l'a déjà fait vingt ans plus tôt ; C'est dans son ouvrage Rosa Ursina (1630), où il mesure un diamètre du soleil à l'apogée de 46ʹ et de 56ʹ au périgée ! Il a été piégé, le premier, par la diffraction mais n'en a tiré aucune conséquence. C'est Riccioli qui en fait état dans son Astronomia reformata (pages 37-40), publiée en 1665, la même année que l'ouvrage de Grimaldi. Dessin à l'appui, montrant un contour coloré de la tache lumineuse bordée de franges de diffraction (non présentée dans le travail de Grimaldi), il explique que l'erreur de Scheiner est due à la diffraction que vient de découvrir son jeune élève, Grimaldi (voir vue de droite de la figure jointe) ! Tout cela semble se mordre la queue et peut suggérer que, tout compte fait, la minuscule ouverture des expériences de Grimaldi - celle qui a mené à la découverte de la diffraction - a peut-être une origine directe avec le Soleil trop gros de Scheiner ou la taille idéale du gnomon que Cassini rechercha à Bologne ? Finalement, le hasard, en science, n'est jamais tout à fait fortuit. Peut-on subir le sort des dinosaures ?

Vue d'artiste des conséquences d'un impact sur Terre d'un astéroide de 10 km de diamètre. Crédit: J. E. Kaufmann, 2009 (http://spaceart1.ning.com/photo/chicxulub-event) Un des dangers guettant l'espèce humaine est identique à celui auquel est dû le sort funeste des dinosaures, il y a environ 65,5 millions d'années. À cette époque, ces animaux dominaient la planète et un événement majeur a remis en question l'évolution des êtres vivants sur la planète. La paléontologie a montré qu'une extinction massive d'espèces animales et végétales à l'échelle planétaire s'est effectivement alors produite et a marqué la fin de l'ère du crétacé et le passage à l'ère tertiaire. On parle de la limite K-T (Kreide-Tertiär en allemand). Deux explications principales ont été initialement avancées pour l'expliquer : l'impact d'un gros astéroïde et une activité volcanique gigantesque. Le sujet prête à controverses, mais un article récent (Schulte et al. Science 327, 1124, 2010) tranche, sur la base d'études géologiques de stratigraphie, en faveur de l'impact en raison notamment de la difficulté à expliquer par le volcanisme la répartition géographique des éjecta, leur composition, l'ampleur des conséquences environnementales et la courte échelle de temps estimée pour cette extinction.

L'échelle de temps légal que nous utilisons dans la vie courante est basée sur le Temps Universel Coordonné (UTC). Cette échelle de temps UTC est astronomique dans la mesure où elle reste associée aux mouvements célestes puisque liée à la rotation de la Terre. Elle est en effet construite pour rester à moins de 0,9 secondes de l'échelle de temps non uniforme UT1 qui est directement déduite de la rotation de la Terre. L'échelle UTC possède, par morceaux, la qualité d'uniformité de l'échelle de temps atomique international (TAI). Celle-ci est parfaitement uniforme car elle est construite, elle, à partir de la mesure de la vibration de l'atome de Césium 133 définissant la seconde à une très haute précision. On a défini l'origine du TAI de telle sorte qu'il soit égal à UT1 le 1er janvier 1958. Le retard sur le temps atomique accumulé depuis lors par l'horloge Terre s'élève à 34 secondes. Or la rotation de la Terre montre de petites irrégularités et surtout un lent ralentissement créé par les effets des marées luni-solaires. Périodiquement il est donc nécessaire de recaler l'échelle UTC. C'est pourquoi, le 1er juillet 2012 à 2h du matin en temps légal (soit le 30 juin à 24h UTC), il faudra retarder nos montres de 1 seconde. Avant d'afficher 2h en temps légal, les horloges et notamment l'horloge parlante, devront donc compter 61 secondes et non 60, pour cela elles compteront 1h 59m 59s, puis 1h 59m 60s puis 2h 0m 0s. La différence TAI – UTC deviendra alors 35 secondes. La décision d'effectuer un tel saut appartient au Bureau Central du Service International de la Rotation Terrestre (International Earth Rotation Service, IERS), dont le siège est à l'Observatoire de Paris.

Les musulmans utilisent deux sortes de calendriers lunaires, un calendrier perpétuel hégirien et un calendrier religieux. Le calendrier perpétuel hégirien est basé sur la lunaison moyenne. Il alterne six mois de 30 jours et six mois de 29 jours pour les années communes de 354 jours et sept mois de 30 jours et cinq mois de 29 jours pour les années abondantes de 355 jours (les deux derniers mois ayant 30 jours). Onze années abondantes sont judicieusement réparties sur une période de trente ans parmi dix-neuf années communes. Ce calendrier suit remarquablement bien la lunaison moyenne. En effet, il se décale d'un jour par rapport à la lunaison moyenne au bout de 30902 lunaisons soit environ 2575 années lunaires. Le jour calendaire commence le soir au crépuscule. Le calendrier religieux est basé sur l'observation du premier croissant de Lune. Ce calendrier est par nature local, car les conditions d'observation dépendent du lieu d'observation et de l'époque à laquelle l'observation a lieu. Ainsi les premiers croissants de Lune sont difficilement observables dans l'hémisphère nord aux fortes latitudes pour les lunaisons proches de l'équinoxe d'automne alors qu'elles sont facilement observables dans l'hémisphère sud à la même époque. On a le phénomène inverse au voisinage de l'équinoxe de printemps. La longueur du mois ne pouvant avoir plus de trente jours, la nuit commençant au soir du 29e jour est la nuit du doute. Si le croissant est visible, le mois finissant a 29 jours et le nouveau mois commence le soir même. Si le croissant n'est pas visible, le mois finissant a 30 jours et le mois suivant commence le lendemain soir. Le début du mois de rang n dépend donc du début du mois de rang n – 1. La prédiction du début et de la fin du mois de jeûne de Ramadan s'appuie sur ce principe et sur des critères de visibilité du premier croissant. De plus, localement, la visibilité du croissant dépend fortement des conditions météorologiques qui sont très difficilement prévisibles à long terme. Les critères de visibilité du premier croissant utilisés dans les programmes de prédiction sont basées sur une hypothèse de ciel clair et sans nuage. Finalement c'est l'autorité religieuse, le Conseil Français du Culte Musulman, qui décide des dates du début et de fin des mois en s'appuyant sur les prédictions de visibilité ou sur la visibilité effective du croissant. En 2012, le premier croissant de Lune définissant le début du mois de Ramadan sera visible à l'oeil nu en France métropolitaine le soir du 21 juillet 2012, l'usage d'une aide optique permettra peut-être une observation dès le soir du 20 juillet 2012, mais uniquement dans le sud de la France. Le second croissant marquant la fin du mois de Ramadan et le début du mois Chaououal sera visible à l'oeil nu le soir du 19 août 2012.

Vénus est passée devant le Soleil les 5 et 6 juin dernier. Observateurs amateurs et professionnels se sont préparés en espérant le beau temps. En France et en Europe, le phénomène n'était visible que le matin : il se terminait peu après le lever du Soleil. La météorologie n'a pas été favorable en région parisienne mais des observations ont eu lieu dans le sud et l'est de la France. Les premières observations que nous avons reçues sont disponibles sur le site FTP de l'IMCCE et sur le site Internet de l'Observatoire de Paris. On en trouvera aussi ici. Par ailleurs des expéditions avaient été organisées vers des sites d'où l'on pouvait observer l'ensemble du phénomène, en particulier pour observer la lumière solaire dans l'atmosphère de Vénus : les premiers résultats sont disponibles sur le site Internet de l'expérience Venus Twilight Experiment. Les observations et les mesures nécessaires pour calculer la distance Terre-Soleil n'ont pas encore été toutes rassemblées.

Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |

_indiquant_le_début_du_Ramadan_-_20090327-small.jpg)