LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°89 : avril 2013

|

Éphémérides du mois

d'avril 2013 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 avril 3 avril 6 avril 8 avril 10 avril 14 avril 16 avril 18 avril 25 avril 26 avril 27 avril 28 avril

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est invisible durant le mois d’avril 2013 car trop basse dans les lueurs de l’aube. Vénus est visible le soir dans les lueurs du crépuscule à partir du 24 avril, date de sa première visibilité du soir à Paris. Elle sera dans la constellation du Bélier. Mars est invisible au mois d’avril 2013 car elle sera en conjonction ce mois. Jupiter est visible au crépuscule et en première partie de la nuit, au cours du mois elle se couche de plus en plus tôt. Elle est tout le mois dans la constellation du Taureau. Saturne est visible une grande partie de la nuit et à l’aube pendant la première partie du mois. À partir du 16 avril, date de son lever héliaque du soir à Paris, elle sera visible toute la nuit. Tout le mois elle est rétrograde dans la constellation de la Balance.

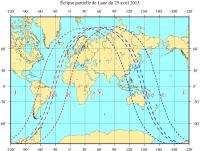

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 avril 2013 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), la Machine pneumatique (Ant), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), le Grand Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), le Cancer (Cnc), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB),le Cratère (Crt), le Corbeau (Crv), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), les Gémeaux (Gem), Hercule (Her), l'Hydre femelle (Hya), le Lézard (Lac),le Lion (Leo),la Balance (Lib), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Persée (Per), la Boussole (Pyx), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), la Poupe (Pup), le Serpent (Ser), le Sextant (Sex), la Vierge (Vir) Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 avril 2013. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiquesL'année 2013 comporte trois éclipses de Lune : une éclipse partielle et deux éclipses par la pénombre. Ces trois éclipses seront visibles depuis la France. La première éclipse est l'éclipse partielle qui a lieu la nuit du 25 avril 2013, elle est de très faible magnitude (0,0148422).

Cette éclipse sera visible en partie en France métropolitaine le soir après le coucher du Soleil, la Lune se lèvera alors qu'elle sera déjà entrée dans la pénombre. Toutes les autres phases seront visibles, mais en raison de la très faible magnitude de l'éclipse la phase partielle sera difficile à observer, à peine 0,5' de la Lune sera dans le cône d'ombre de la Terre !

Nouvelles astronomiquesLa fin de l'observation à l'oeil nu : Picard et Auzout

Quart-de-cercle de 18 pouces (~46 cm) de rayon à lunettes, équipé du micromètre élaboré avec Auzout, utilisé par Picard pour la mesure de la Terre en 1671. Planche préparatoire pour la Mesure de la Terre (1671) de Jean Picard (Ms D 5/42 – Bibliothèque de l'Observatoire de Paris). Johannes Hevelius (1611-1687), astronome polonais de Danzig (aujourd'hui Gdansk), est l'un des derniers observateurs à l'œil nu, qui surpassera en qualité Tycho Brahé (voir LI #88). Hevelius possédait de magnifiques instruments d'observation, quadrants et sextants géants de type tychonien, qu'il décrit dans sa Machina Coelestis (1673). Il a le projet de dresser un nouveau catalogue des étoiles fixes, beaucoup plus précis que celui de Tycho Brahé où il croit déceler des erreurs allant jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Dans son ouvrage posthume Prodomus Astronomiae, publié par sa femme en 1690, il recense 1564 étoiles fixes (erreur moyenne sur les positions de 50ʺ). C'est dans le Podromus qu'Hevelius écrit en exergue « je préfère l'œil nu». Bien qu'Hevelius soit l'un des premiers à concevoir de très longs télescopes desquels il tirera son Selenographia (1647), le premier atlas lunaire (fondateur de la topographie lunaire), il se refusera toujours à appliquer les lunettes à ses instruments divisés prétextant qu'il ne serait pas possible d'assurer correctement leur collimation. Cette forte résistance d'Hevelius à l'application de mires télescopiques à ses sextants mènera à une dispute soutenue avec Robert Hooke (1635-1703) de 1667 à 1685. Hooke évoquait de nouveaux tests expérimentaux qu'il avait réalisés, prouvant que l'œil humain ne pouvait discerner des détails plus petits que la minute de degré. Il ne pouvait accepter ni comprendre que l'on puisse se priver volontairement d'un degré d'exactitude dix fois supérieur (soit 10ʺ d'arc). La lunette, en agrandissant les objets, nous montre des détails invisibles à l'œil nu et Galilée avait très tôt recommandé son usage pour mesurer de petites distances angulaires. La lunette dépouille également les étoiles de leur auréole ce qui contribue à améliorer la précision. Ce sera Jean Picard (1620-1682) et Adrien Auzout (1622-1691) – Auzout est à l'origine de la création de l'Observatoire de Paris qu'il recommande au roi Louis XIV dans une épitre en 1665 - qui réaliseront le 2 octobre 1667 la première observation à l'aide d'une lunette appliquée à un quart de cercle de 9 pieds 7 pouces équipé de « verres de lunettes d'approche qui donnent un grand avantage pour pointer plus justement qu'on n'aurait encore jamais fait », ainsi que le remarque Picard dans un mémoire lu à l'Académie des sciences le 24 octobre 1668. Ils avaient également été les inventeurs, l'année précédente, du micromètre filaire qui consistait en un fil d'argent mobile placé au foyer de la lunette et que l'on déplaçait au moyen d'une vis. Ces deux perfectionnements apportés à la visée et à la mesure ont pour seul but d'augmenter le pouvoir de résolution de l'observateur. Il était ainsi possible de mesurer des écarts angulaires bien plus petits que la minute de degré. En fait, il sera reconnu bien plus tard que l'invention du micromètre filaire revient à l'anglais William Gascoigne (1612-1644) en 1640. Auzout avait adressé à la Royal society le 28 décembre 1666, un mémoire sur le micromètre sans connaître l'invention de Gascoigne : « Nous pouvons mesurer les diamètres à la seconde de degré et les positions à 3 ou 4 secondes près » clame-t-il ! À retenir : L'introduction du micromètre bifilaire (un fil fixe et un autre mobile) et de la visée télescopique permettra d'atteindre une précision de 15ʺ vers 1700 et de 8ʺ vers 1725, soit l'équivalent de 14-28 km sur la Lune.

La comète C/2011 L4 Pan-STARRS le 15 Mars 2013 visible vers l'ouest, une demi heure après le coucher du Soleil (photo faite depuis l'Observatoire de Haute-Provence, Lucie Maquet, IMCCE/LESIA). La comète C/2011 L4 Pan-STARRS a été découverte le 6 juin 2011 par le PANoramic Survey Telescope And Rapid Response System (Pan-STARRS, télescope de 1,8 m de diamètre) à Maui (Hawaï). Depuis le 12 mars, elle est visible dans le ciel français en direction de l'ouest juste après le coucher du Soleil, à l'œil nu et aux jumelles. On peut alors voir apparaître un point brillant accompagné d'une queue de poussières issues du dégazage résultant de sa proximité avec l'approche du Soleil. En effet, sous l'effet du vent solaire et de la chaleur croissante, une comète, constituée de glaces et de roches, se sublime laissant échapper du gaz et des poussières (en partie responsable des pluies d'étoiles filantes). La comète C/2011 L4 Pan-STARRS a atteint une magnitude de 0,5 (donc visible à l'œil nu même dans un ciel urbain) aux environs du 10 Mars lorsqu'elle était proche de son périhélie (0,3 UA du Soleil). Sa luminosité est maintenant en constante diminution. Ayant une orbite non périodique, elle ne reviendra plus jamais nous rendre visite. Au crépuscule de son éclat, nous pouvons donc l'admirer pour quelques temps encore baignée des dernières lueurs du jour.

La Vie de Galilée de Bertolt Brecht par la compagnie du Grand Soir au Théâtre du LUCERNAIRE du 27 février au 28 avril 2013 21h30 ; dimanche à 17h 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris La vie de Galilée est l'œuvre testamentaire de Bertolt Brecht. Elle n'a été montée que cinq ou six fois depuis la mort de Brecht en 1956 du fait de sa longueur (4h) et du nombre de ses personnages (43). L'adaptation de la compagnie du Grand Soir (1h20) au théâtre du Lucernaire jusqu'au 28 avril 2013 rend cette pièce accessible joyeusement sans rien renier à son intelligence profonde. La Vie de Galilée raconte la destruction d'un certain ordre du monde et l'édification d'un autre. La pièce retrace la vie de Galilée, depuis la fabrication de sa première lunette astronomique, au début du XVIIe siècle, jusqu'à sa mise en résidence surveillée et la rédaction en secret de son Traité pour deux sciences nouvelles, qui jette les bases de la science moderne. Galilée braque un télescope vers les astres, cherche et trouve des preuves, fait voler en éclats les sphères de cristal où Ptolémée a enfermé le monde et éteint la raison et l'imagination des hommes : « Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité inscrit dans son journal : ciel aboli ». Ce cataclysme inaugure des temps nouveaux en ébranlant les tranquilles certitudes et en instaurant le doute. Dans la tradition antique et médiévale, et si l'on excepte les atomistes et les épicuriens, le monde est sacralisé, figé, limité, achevé. La hiérarchie cosmique des grecs séparait, comme répondant à deux statuts éthiques différents, le monde « de la génération et de la corruption » (le monde sublunaire où l'on naît et où l'on meurt) et le monde des sphères éternelles (le monde supra lunaire, modèle de régularité et de perfection.). L'homme pouvait ainsi comprendre sa place dans l'univers. Mais Galilée, et ses successeurs, vont faire éclater l'idée selon laquelle le monde serait porteur de significations ou de valeurs éthiques. Disparut le sentiment rassurant d'ordre et de stabilité, place au subjectif et à l'individualité. Devant l'Inquisition, le 16 juin 1633,il y a 380 ans,"courbant son front pendant que l'on crache dessus ; Galilée, apostat à la Terre immobile ; Songe et la sent frémir sous son genou débile" (Victor Hugo,Les contemplations, 1854). Il abjure ainsi ses théories sans que l'on puisse l'empêcher de travailler secrètement à la signature de son œuvre, ses Discorsi ; c'est le Galilée de Brecht qui prononce cette fameuse phrase attribuée trop souvent au Galilée historique: « Et pourtant elle tourne ! ». Après cette rétractation, voilà un homme déchu, un traître à sa cause… Pourtant, quand il refuse de fuir la ville où sévit la peste et que son élève désespéré s'écrie : « Malheureux le pays qui n'a pas de héros !», son maître lui répond « Malheur au pays qui a besoin de héros ». Ainsi le héros de Brecht, Galilée, justement, n'est pas un héros. Le savant n'est ni un guide, ni un maître à penser. Voici un homme de chair qui aime manger, boire, rire et pense que le sacrifice de sa personne ne fera pas plus avancer la science. "Je me suis rétracté car j'avais peur de la douleur physique ", confie-t-il à son ancien élève, à la fin de la pièce. Le Galilée de Brecht pense la connaissance comme libératrice : « Notre nouvel art du doute a ravi le grand public. Il nous a arraché le télescope des mains et l'a braqué sur ses tourmenteurs » (Ceux qui trônent au haut de leur chaire, celle de l'église ou celle de l'université, comme dit Brecht). Il interpelle également chaque homme de science sur sa responsabilité dans la transmission du savoir : « Mais pouvons-nous refuser à la foule et rester tout de même des hommes de science ?». Interpellation encore valable ! Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |