LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°96 : décembre 2013

|

Éphémérides du mois

de décembre 2013 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 décembre 3 décembre 4 décembre 6 décembre 9 décembre 17 décembre 19 décembre 20 décembre 21 décembre 25 décembre 26 décembre 29 décembre

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est visible, dans la constellation de la Balance, le matin à l’aube jusqu’au 5 décembre, date de sa dernière visibilité du matin à Paris. Puis elle ne sera plus visible en raison des lueurs de l’aube. À partir du 25 décembre, date de son dernier lever cosmique à Paris, elle se lèvera après le Soleil. Vénus est visible tout le mois, le soir au crépuscule et en début de nuit. Au cours du mois, elle se couchera de plus en plus tôt. Elle restera tout le mois dans la constellation du Sagittaire. Mars est visible en fin de nuit et à l’aube. Au cours du mois, elle se lèvera de plus en plus tôt. Elle restera tout le mois dans la constellation de la Vierge. Jupiter est visible une grande partie de la nuit et à l’aube, puis toute la nuit dans la constellation des Gémeaux. À Paris, son lever héliaque du soir a lieu le 27 décembre, après cette date, son lever n’est pas visible à cause de la luminosité du crépuscule du soir. Saturne est visible tout le mois, le matin en fin de nuit et à l’aube dans la constellation de la Balance. Comète ISON C/2012 S1 N'ayant pas survécue à son passage au périhélie du 28 novembre, la comète est invisible.

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 décembre 2013 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), le Verseau (Aqr), le Bélier (Ari), le Cocher (Aur), la Girafe (Cam), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Baleine (Cet), le Grand Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), les Chiens de chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), Eridan (Eri), le Fourneau (For), les Gémeaux (Gem), le Lézard (Lac), le Lièvre (Lep), le Lion (Leo), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Pégase (Peg), Persée (Per), le Poisson (Psc), le Taureau (Tau), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi),le Triangle (Tri). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 décembre 2013. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiques

Image de la comète obtenue par l'observatoire spatial SOHO, suggérant qu'un petit noyau existe peut être encore. Crédit: ESA/NASA/SOHO/GSFC On peut dire que la comète ISON aura fait couler beaucoup d'encre. Promise comme étant la comète du siècle, elle ne suivra malheureusement pas son destin. Ce petit corps glacé a frôlé la surface du Soleil dans la nuit du 28 au 29 novembre. Elle n'a pas survécu à la fournaise (environ 2600°C) dans laquelle elle s'était engouffrée ainsi qu'aux effets gravitationnels du Soleil et s'est malheureusement fragmentée. Elle laisse derrière elle une queue de débris qui ne sont pas suffisamment gros pour être perceptibles à l'œil nu.

Nouvelles astronomiquesL'astrométrie aujourd'hui, jusqu'où et pourquoi ?

L'astrométrie a pour but de mesurer les positions des étoiles comme références, puis de détecter et mesurer les mouvements des objets du système solaire Discipline très ancienne de l'astronomie (l'astrométrie remonte à Hipparque vers 150 avant J.-C.), l'astrométrie est toujours pratiquée par les astronomes d'aujourd'hui: elle permet toujours d'explorer et comprendre l'univers. Comment? En fait, tout est dans la précision de mesure et donc soumis aux progrès de la technique, ce qui explique qu'il faudra attendre le XVIIe siècle pour que la précision soit suffisante pour faire progresser notre connaissance de l'univers. Un objet apparemment fixe devient souvent mobile si l'on augmente la précision de mesure de sa position et une modélisation du mouvement simple devient complexe.Tout modèle est ainsi régulièrement remis en cause. Intimement lié à la mesure de positions, se pose le problème d'une référence absolue acceptée par tous et accessible à tous. Difficile problème que l'on résout par progrès successifs. Par la mesure des astres, on comprend peu à peu ce qui bouge, ce qui est fixe et quelles sont les lois qui régissent ces mouvements. Un système de référence se construit peu à peu, d'où les mesures inlassables du ciel au cours des siècles et la construction des catalogues d'étoiles. Ainsi, on peut se fixer des buts scientifiques précis utilisant les références ainsi construites. Cette année, le solstice d’hiver tombe le samedi 21 décembre à 17h 11m 1,50s UTC, c’est-à-dire le

samedi 21 décembre à 18h 11m 1,50s en heure légale française. Le terme solstice vient du latin solstitium (de sol « soleil » et sistere « s’arrêter, retenir ») car l’azimut du Soleil à son lever et à son coucher semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l’année, avant de se rapprocher à nouveau de l’est au lever et de l’ouest au coucher.

À l’instant du solstice d’hiver, le Soleil entre dans le signe du Capricorne mais pas dans la constellation éponyme ;

l’entrée dans le signe du Capricorne correspond à une longitude apparente du Soleil de 270° et à ce moment là,

le Soleil est dans la constellation du Sagittaire. Ce jour là il passe au zénith pour un observateur de l’hémisphère sud

situé sur le tropique; ce qui explique l’origine de son nom : le tropique du Capricorne. Notre calendrier, le calendrier grégorien, est un calendrier solaire. Il a pour but d’éviter la dérive des dates des saisons. La durée des saisons variant sur de grandes périodes de temps, il est impossible de maintenir fixes les dates des saisons, tout au plus est-on capable d’éviter leurs dérives. Dans le calendrier grégorien le solstice d´hiver peut tomber le 20, 21,22 ou 23 décembre. Il tombe en général le 21 ou le 22 décembre. Il est tombé un 23 décembre en 1903 et tombera de nouveau à cette date en 2303, 2307, 2311 et 2315. Il est tombé un 20 décembre en 1664, 1668, 1672, 1676, 1680, 1684, 1688, 1692, 1696 et 1697 et tombera de nouveau à cette date en 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2488, 2492 et 2496.

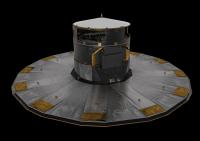

Dans la nuit du 13 au 14 décembre prochain se produira l'une des pluies météoritiques les plus remarquables de l'année, celle des géminides dont le nom est associé au point du ciel d'où elle semble issue ; il est situé près de l'étoile Castor dans la constellation des gémeaux. Malheureusement, cette année, le spectacle ne sera pas au rendez-vous car la Lune sera également présente noyant la pluie d'étoiles filantes dans sa clarté. L'essaim des géminides est aussi remarquable par le fait qu'il se distingue des autres essaims par son origine non cométaire. En effet, il y a trente ans, en 1983, après la découverte par l'observatoire spatial IRAS d'un petit astéroïde de 5 km venant frôler le Soleil à une distance d'à peine 21 millions de km, l'astronome américain Fred Whipple fit remarquer que son orbite coïncidait avec celle des poussières constituant l'essaim des géminides. Cet astéroïde fut baptisé 3200 Phaethon du nom du fils impétueux du Soleil qui précipita le char de son père, hélios, dans la rivière Eridan et manqua d'embraser la Terre entière. Toutefois, si cet astéroïde ne présente aucun danger pour la Terre, il semble bien être le parent de la pluie météoritique des géminides comme l'ont enfin confirmées des observations récentes, menées entre 2009 et 2012, à l'aide des télescopes spatiaux STEREO de la NASA. Pour la première fois, des images de Phaethon, prises au plus près du Soleil, ont montré la présence d'une longue queue de poussières, s'étirant sur plus de 250 000 km sous l'action de la pression du vent solaire. Cette matière est arrachée à l'astéroïde sous l'effet de la forte augmentation de température subie par sa surface à l'approche du Soleil. Bien que cela représente une masse totale de débris de près de 300 tonnes, la trainée laissée par Phaethon derrière lui est très insuffisante pour expliquer de façon satisfaisante l'intensité de la pluie météoritique. L'énigme Phaethon continue ... Le 19 décembre 2013 à 10h12 de Paris est la date prévue du lancement de la mission d'astrométrie spatiale Gaia. Cette mission européenne va réaliser une cartographie en trois dimension de très haute précision (de l'ordre de 10 microsecondes de degré) de l'essentiel des objets céleste de la Galaxie. Pour plus d'un milliard d'objets, des mesures de position, de vitesse, de magnitude seront réalisées au cours d'une mission de cinq ans. Une tâche principale de la mission sera de fournir un catalogues stellaire de très haute précision mais les résultats de cette mission toucheront un très grand nombre de domaines, depuis la dynamique des objets du système solaire jusqu'à l'étude de la matière noire, en passant par la détection de planètes extrasolaires. Une large communauté européenne a été concernée par la préparation de cette mission. Le lancement par une fusée Soyouz depuis la base de Kourou, puis les mois de mise en station au point de Lagrange L2, ainsi que les semaines de vérification des instruments seront des moments cruciaux pour le démarrage de cette mission qui devrait faire date pour une encore plus large communauté scientifique.

Le patrimoine sort de sa réserve

Les deux premières photographies de l'Observatoire prises en 1881 et 1891 du côté sud (crédit : bibliothèque de l'Observatoire de Paris). Deux photographies ont été redécouvertes récemment dans les magasins de la Bibliothèque à Paris, rangées dans un portefeuille de documents se rapportant à un autre sujet. Ces deux photographies anciennes et inédites de l'Observatoire vu du côté sud sont particulièrement intéressantes car elles illustrent la crise qui a touché notre établissement au moment de l'extension urbaine de Paris à la fin du XIXe siècle. En 1878, l'amiral Mouchez succède à Le Verrier à la direction de l'Observatoire. Son prédécesseur a mis en chantier plusieurs projets de grands instruments notamment la création d'une grande lunette de 74 cm d'ouverture et d'un petit équatorial coudé qui ne peuvent être installés sur le site, faute de place. Le toit du bâtiment Perrault est saturé de coupoles, les jardins abritent déjà le télescope de 120 cm et son abri (installés en 1875 et visibles sur la première photo datant de 1881 légèrement à droite du grand bâtiment de l'Observatoire), ainsi que les coupoles jumelles aménagées dix ans plus tôt. Par ailleurs, le quartier de l'Observatoire a bel et bien commencé à se développer au sud, là où se fait l'essentiel des observations : le boulevard Arago vient d'être percé amenant trafic et éclairage de la voie publique, les constructions à proximité menacent de masquer le ciel et de troubler l'atmosphère avec les fumées des cheminées. Depuis 1874, la ville de Paris a pourtant concédé à louer pour 100 F l'an le terrain situé directement au sud, entre les jardins et le boulevard Arago. Cependant, elle y refuse l'installation d'instruments et l'observatoire craint à terme que la ville aliène ses droits pour y construire des maisons ou des édifices publics. « L'achat du terrain Arago est donc devenu indispensable non seulement pour assurer l'isolement et l'avenir de l'Observatoire, mais aussi pour fournir l'emplacement nécessaire à ces nouveaux instruments » écrit Mouchez dans une note du 7 mai 1880 (Ms 1065). Après trois ans de tractations entre l'Etat et la Ville, la vente du terrain est finalement conclue le 22 décembre 1880 pour une valeur de 389.750 Fr. L'Observatoire gagne un peu de répit et projette l'aménagement, en plus de la grande lunette et du petit équatorial coudé, d'un abri pour le cercle de Fortin, d'une petite maison d'habitation pour le personnel et enfin de salles souterraines dans le fossé comblé qui sépare l'observatoire du terrain nouvellement acquis et relié par une pente régulière. La grande lunette de 74 cm ne sera jamais réalisée ; sa coupole de 20 m qui devait l'accueillir, conçue par Gustave Eiffel, sera finalement construite à l'Observatoire de Nice et opérationnelle en 1888. Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |