LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°99 : mars 2014

|

Éphémérides du mois

de mars 2014 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 1 mars 3 mars 6 mars 8 mars 10 mars 11 mars 14 mars 16 mars 19 mars 20 mars 21 mars 22 mars 24 mars 27 mars 29 mars 30 mars

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure n’est pas visible à Paris et en France métropolitaine durant le mois de mars 2014. Bien qu'elle atteigne sa plus grande élongation ouest le 14 mars, elle est trop proche de l'horizon dans les lueurs de l’aube. Vénus est visible durant tout le mois en fin de nuit et à l’aube. Elle se trouve dans la constellation du Sagittaire jusqu’au 6 mars, puis dans celle du Capricorne entre le 6 et le 22 mars, puis celle du Verseau entre le 22 et 27 mars, date où elle entre de nouveau dans la constellation du Capricorne. Mars est visible tout le mois une grande partie de la nuit et à l’aube dans la constellation de la Vierge. Jupiter est visible au crépuscule et une grande partie de la nuit, au cours du mois elle se lève de plus en plus tôt. Elle est tout le mois dans la constellation des Gémeaux. Saturne est visible en seconde partie de la nuit et à l’aube. Au cours du mois elle se lèvera de plus en plus tôt. Elle est tout le mois dans la constellation de la Balance.

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 mars 2014 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), le Cocher (Aur), la Machine pneumatique (Ant), le Bélier (Ari), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), le Grand Chien (CMa), le Petit Chien (CMi), le Cancer (Cnc), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB),le Cratère (Crt), le Corbeau (Crv), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dragon (Dra), les Gémeaux (Gem), Hercule (Her), l'Hydre femelle (Hya), le Lézard (Lac),le Lion (Leo), le Lièvre (Lep), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), la Licorne (Mon), Orion (Ori), Persée (Per), la Boussole (Pyx), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), la Poupe (Pup), le Sextant (Sex), le Taureau (Tau), le Triangle (Tri), la Vierge (Vir). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 mars 2014. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Nouvelles astronomiquesMercure dans le Soleil Kepler s'éteint en 1630 en laissant derrière lui une œuvre colossale et éternelle. Il laisse aussi une prédiction, un « avertissement », pour l'année suivante, que les esprits les plus éclairés de l'époque vont s'empresser de vérifier. C'est une prédiction d'un nouveau genre, il ne s'agit pas d'éclipses de la Lune ou du Soleil, mais de passage, celui de la planète Mercure devant le Soleil. Ce n'est plus un astre que l'on regarde se soustraire à la vue petit à petit, mais au contraire son surgissement en ombre chinoise devant le disque lumineux du Soleil. Kepler le qualifie à juste titre de « phénomène rare et remarquable » ; aucun humain n'a encore assisté à pareil phénomène, pas tant parce qu'il ne s'en produit que 13 ou 14 par siècle dans le cas de Mercure que par le fait que sa prédiction exige une connaissance très précise (théorie) du mouvement des corps célestes. Kepler ne doute pas de ses tables rudolphines (1627), sur de ses calculs, sur des observations qu'il a utilisées, sur de ses orbites elliptiques, son avertissement ne pouvait être moins sur que toutes ses prédictions astrologiques qu'il avait dû faire en tant que mathématicien impérial. Pour Kepler, l'observation des passages ne devait pas servir à la mesure de la parallaxe solaire mais plutôt à celle des diamètres apparents de Vénus et de Mercure. Selon son système - proportionnalité entre les volumes planétaires et les distances héliocentriques (voir LI #98) -, la parallaxe de Mercure devait être 1,5 fois plus grande que celle du Soleil lors de sa conjonction inférieure ; cela impliquait un diamètre apparent de Mercure dans le temps du passage de 2,5' (calcul non effectué cependant par Kepler). Conformément à l'arrêté du 3 avril 2001 du Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie, relatif à l'heure légale française, la période d'heure d'été pour l'année 2014 commence le dernier dimanche de mars à 2 heures du matin. Donc, la nuit du 29 au 30 mars 2014, à 2 heures du matin il faut régler les horloges sur 3 heures. L'horloge parlante, située à l'Observatoire de Paris, diffuse l'heure légale française construite par le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais LNE-SYRTE. Elle répond au numéro de téléphone : 36 99. Le début du quatrième top est exact au vingtième de seconde sur tout le territoire métropolitain. Le choix du méridien de Greenwich comme méridien origine et le découpage de la surface terrestre en 24 fuseaux horaires de 15° datent de la conférence internationale de Washington de 1884. Le temps moyen du méridien origine, le Greenwich Mean Time (GMT) sera remplacé en 1976 par une nouvelle dénomination le Temps universel UT, suivi de différentes variantes, actuellement on utilise le Temps universel coordonné (UTC) lié au Temps atomique international (TAI). L'usage de fuseaux horaires a permis de définir des zones horaires dans lesquelles le décalage horaire avec le Temps universel coordonné est constant. L'Europe est couverte par trois zones horaires définies par un décalage constant avec UTC.

Chaque pays européen a choisi, en fonction de sa longitude, une zone horaire. Chaque pays utilise en plus une heure d'été, cela se traduit, en période d'été, par un décalage horaire d'une heure supplémentaire par rapport à la zone horaire choisie. Afin de faciliter les relations entre pays, les pays de l'Union européenne effectuent leurs passages aux heures d'été et d'hiver, le même jour et au même instant. Un grand nombre des pays européens, non membre de l'Union européenne, font de même, seuls l'Islande, la Biélorussie, la Norvège pour les régions dénommées Svalbard & Jan Mayen ne suivent pas cette règle. En période d'été, les acronymes des noms civils deviennent respectivement WEST, CEST et EEST, la lettre S étant l'initial de « Summer ».

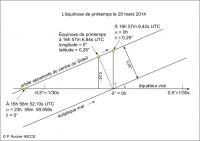

Par définition l'instant de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord correspond au moment où la longitude géocentrique apparente du centre du Soleil est égale à zéro degré. À cet instant l'ascension droite et la déclinaison du centre du Soleil ne sont pas nulles car la latitude apparente du centre du Soleil n'est pas nulle, mais toutes ces valeurs sont proches de zéro. La direction du Soleil est alors très proche de celle du point gamma, intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste. La définition de cette direction est donc unique sur la sphère céleste. Il ne faut pas confondre la direction de l'équinoxe de printemps qui est unique et le fait que le Soleil passe par cette direction. Ainsi dans l'hémisphère nord le début du printemps correspond au passage du Soleil dans la direction de l'équinoxe de printemps alors que ce même phénomène traduit le début de l'automne dans l'hémisphère sud. Notre calendrier (le calendrier grégorien) est construit de manière à éviter la dérive des dates des saisons en conservant une date quasi fixe pour le début de chaque saison. La date de l'équinoxe de printemps est, en 2014, le jeudi 20 mars à 16h 57m 6,84s UTC, soit le jeudi 20 mars à 17h 57m 6,84s heure légale française (UTC + 1h). À cet instant, la latitude géocentrique du centre du Soleil est de 0,26", son ascension droite est de 23h 59m 59,993s et sa déclinaison est de 0,24". Comme on le constate, ces valeurs sont toutes très proches de zéro. C'est pourquoi on dit souvent que le centre du Soleil est dans la direction du point gamma. Néanmoins pour un calcul à la seconde de temps près, le choix de la définition est important, en effet la déclinaison du centre du Soleil est nulle à 16h 56m 52,10s UTC et l'ascension droite du centre du Soleil est nulle à 16h 57m 9,42s UTC. Depuis la création du calendrier grégorien (1582) l'équinoxe de printemps tombe le 19, 20 ou 21 mars. Aux XIXe et XXe siècles il est toujours tombé le 20 ou le 21 mars. Dans le passé, il est tombé le 19 mars en 1652, 1656, 1660, 1664, 1668, 1672, 1676, 1680, 1684, 1685, 1688, 1689, 1692, 1693, 1696, 1697, 1780, 1784, 1788, 1792 et 1796. Il tombera de nouveau le 19 mars en 2044. Le jour de l'équinoxe, si on fait abstraction de la réfraction atmosphérique, la durée de la nuit est égale à la durée du jour. C'est également le jour où le Soleil se lève plein est et se couche plein ouest. Cette année, l'équinoxe de printemps ne sera pas accompagné par une grande marée d'équinoxe de forte amplitude, le coefficient de la marée de vive-eau la plus proche du 20 mars sera de 94 (le 18 mars), les plus fortes marées auront lieu en début et fin du mois de mars (115 le 2 mars et 109 le 31 mars). Le coefficient de la marée océanique semi-diurne est maximum lorsque la Lune et le Soleil sont proches de l'équateur et lorsque les astres sont proches de la Terre. La première grande marée du 2 mars correspond à une Lune dans l'équateur le lendemain de la nouvelle Lune et elle a lieu trois jours seulement après le passage de la Lune à son périgée. Il en est presque de même pour la grande marée de la fin mars, la Lune passe à son périgée le 27 mars et passe dans le plan équatorial terrestre le 29 mars. Voici la succession des phénomènes :

Le patrimoine sort de sa réserveComme le Musée Galilée, qui expose à Florence le doigt du célèbre astronome dont il a pris récemment le nom, l'Observatoire de Paris conserve des objets inattendus. Ainsi, en 1965, les arrières petits-enfants d'Urbain Le Verrier firent don à notre établissement d'un ensemble d'archives dans lequel figurait ... une mèche de cheveux d'Isaac Newton. La mémoire de Newton, comme celle de Galilée, a été célébrée par la conservation de "reliques", pieusement prélevées et conservées. La figure du savant rejoint ainsi celle du saint dans la mémoire collective. Comme toutes les reliques, dérobées, transmises, données, vendues, la mèche de cheveux de l'Observatoire a une longue histoire. En 1847, Madame Le Verrier reçoit de J. Johnson - il s'agit sans doute de l'astronome Manuel John Johnson (1805-1859) - ce précieux cadeau en souvenir du séjour de son mari à Oxford et plus largement en reconnaissance de sa contribution à la science. Un certificat d'authenticité accompagne la précieuse mèche. Il précise qu'elle faisait partie d'une mèche plus importante qui appartenait au Comte de Portsmouth, héritier quasi direct d'Isaac Newton. Sa mère était en effet Catherine Conduit (1719-1750), elle-même arrière-petite-fille de Hannah Asycough, mère de Newton. Ce dernier étant mort sans enfant, ses manuscrits et souvenirs étaient passés à la troisième fille d'Hannah, née du second mariage qu'elle avait contracté avec le Révérend Barnabas Smith. Séminaires

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |