Le phénomène du mois : le maximum de l’essaim de météores des Léonides

Pour ce mois de novembre, le phénomène du mois que nous vous proposons est l’observation du maximum de l’essaim de météores des Léonides. Ce maximum est prévu, comme tous les ans, entre le 15 et le 20 novembre.

Les météoroïdes sont des fragments minuscules de matière solide répartis dans le vide interplanétaire de notre système solaire. L’origine de cette matière est diverse. Il peut s’agir soit de fragments résiduels de la nébuleuse protosolaire dans laquelle le Soleil et les planètes se sont formés, il y a 4,56 milliards d’années, de résidus de collision entre astéroïdes, ou bien des matériaux disséminés par des comètes lors de leur passage à proximité du Soleil. Les étoiles filantes sont des phénomènes visuels provoqués par la rentrée dans les hautes couches de l’atmosphère de ces météoroïdes. Il s’agit la plupart du temps d’objets de taille relativement petite, de quelques micromètres à quelques centimètres au maximum. Les rares objets qui dépassent ces tailles moyennes (1 mètre ou plus) provoquent un phénomène visuel très lumineux (très grosse étoile filante) appelé bolide. Il s’agit cependant de phénomènes peu fréquents, puisque l’essentiel des météoroïdes ne font que quelques millimètres de diamètre.

Les essaims de météoroïdes sont la plupart du temps liés à des passages antérieurs de comètes. Rappelons que les comètes sont des objets de glace de taille conséquente, entre plusieurs centaines de mètres et plusieurs dizaines de kilomètres voire plus. Ces objets, vestiges glacés de la nébuleuse primitive, sont stockés par milliards au-delà de l’orbite de Neptune (dans la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort), et ils voient parfois leur orbite bousculée par une perturbation gravitationnelle qui va les précipiter vers le centre du Système solaire. En passant au plus près du Soleil, ces comètes vont se sublimer. Le vent solaire va dès lors pousser derrière elles un gigantesque nuage de gaz et de matériaux solides qui, vu depuis la Terre, dessine les queues si typiques.

Qui verra-t-on ? Un peu d’histoire…

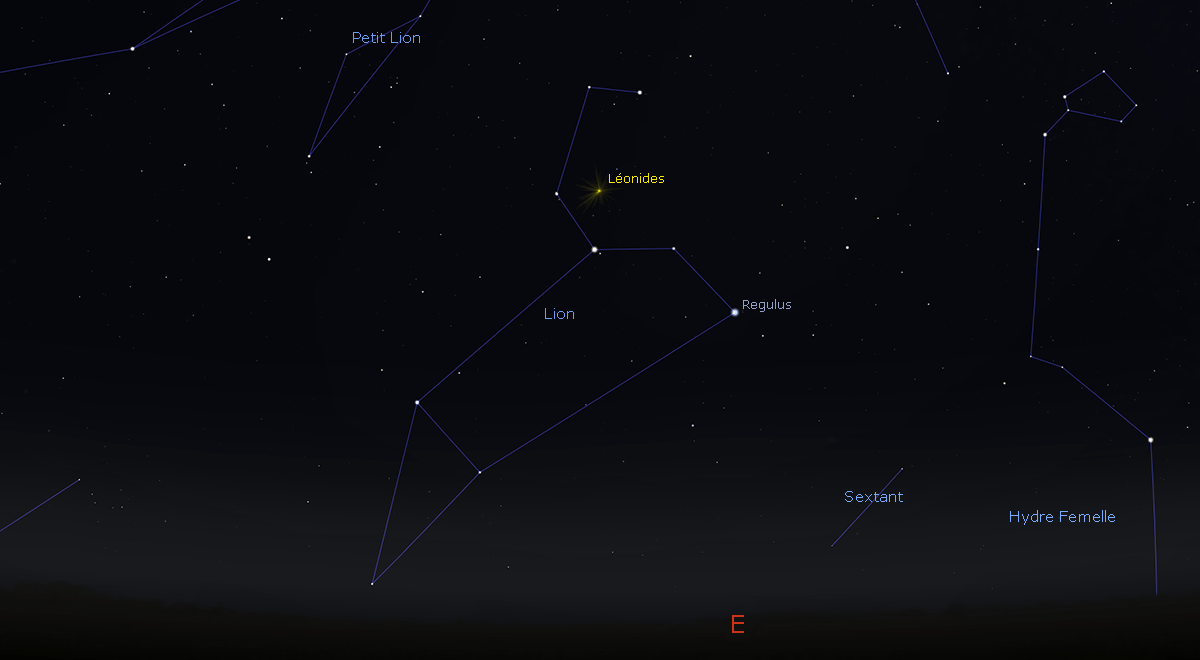

Une pluie d’étoiles filantes est observée en novembre 1833 sur la côte est des États-Unis. En retraçant le chemin inverse de chacune des traînées lumineuses, il s’avère que chaque étoile filante vient d’un point central, appelé radiant, et situé dans la constellation du Lion. C’est depuis cette observation que le nom de Léonides a été donné à ces étoiles filantes visibles en novembre.

Le phénomène ayant eu un précédent très semblable en 1799, un professeur de l’université de Yale, Hubert Anson Newton, entama des recherches et trouva dans des archives des comptes rendus de 13 observations similaires (pluie d’étoiles filantes en novembre) entre 901 et 1833. Il en déduisit que le phénomène se reproduisait tous les 33 ans. Tout logiquement, Anson Newton prédit alors que le phénomène observé en 1833 devait se reproduire en 1866, et la prédiction se révéla tout à fait exacte. La découverte de la périodicité du phénomène n’expliquait cependant pas son origine.

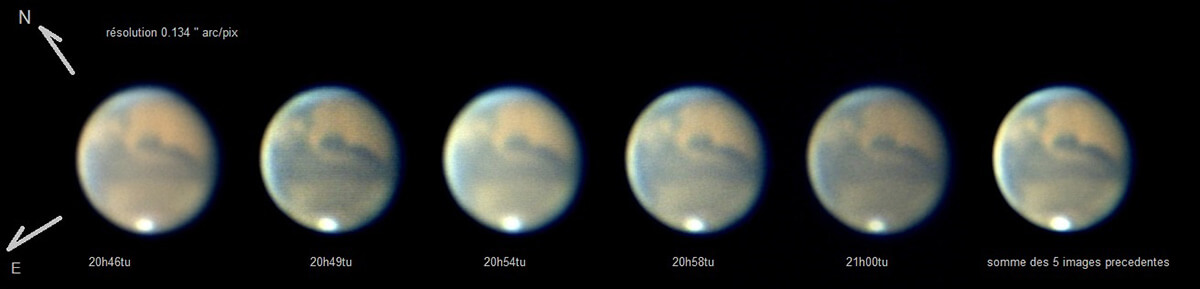

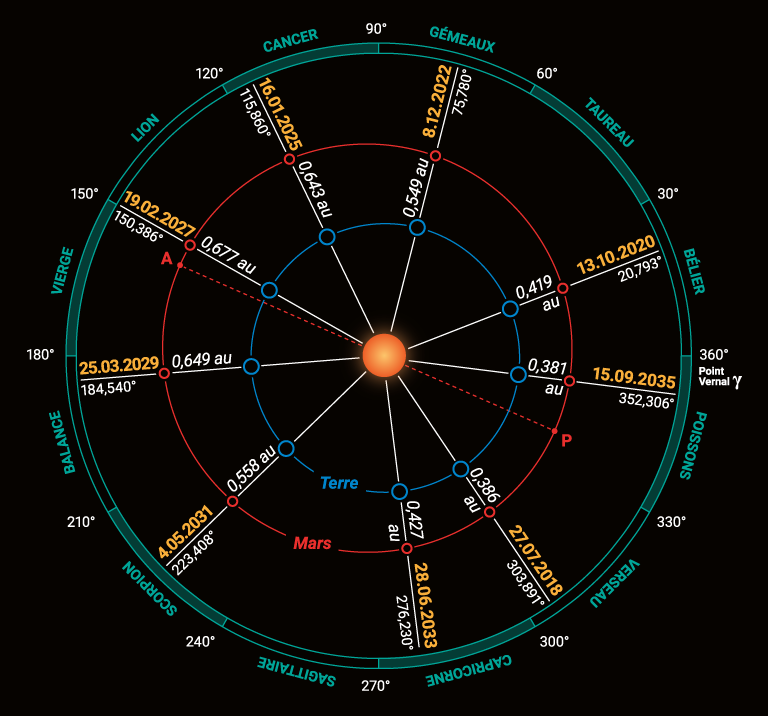

L’avant-dernière pièce du puzzle fut la découverte d’une comète un peu avant le pic de 1866. Indépendamment l’un de l’autre, deux astronomes, Ernst Tempel et Horace Tuttle, découvrirent, le premier le 19 décembre 1865, le deuxième le 6 janvier 1866, une comète assez anodine. La comète prit alors le nom de 55P/Tempel-Tuttle. La dernière pièce de notre puzzle sera posée par l’astronome italien Giovanni Schiaparelli, plus connu pour ses dessins de Mars montrant des canaux… En étudiant l’orbite de cette comète 55P/Tempel-Tuttle, il découvre que cette orbite coïncide avec celle du nuage de débris à l’origine des Léonides et comprend que tous les ans, en novembre, la Terre croise cette orbite. Il fait donc tout rationnellement le lien entre la comète Tempel-Tuttle et les étoiles filantes visibles chaque année en novembre.

On comprend désormais mieux le soudain pic d’activité de ce phénomène tous les 33 ans : lors de son passage au plus près du Soleil, la comète alimente à nouveau le nuage de débris, nuage qui sera traversé quelques mois après par la Terre. On peut alors observer non pas des dizaines, mais des milliers d’étoiles filantes, le terme pluie d’étoiles filantes prenant ainsi tout son sens. Le prochain passage aura lieu le 21 mai 2031.

Notons que Schiaparelli fera la même découverte de lien, cette fois entre la comète Swift-Tuttle et les célèbres étoiles filantes des Perséides, visibles en août.

Que verra-t-on ?

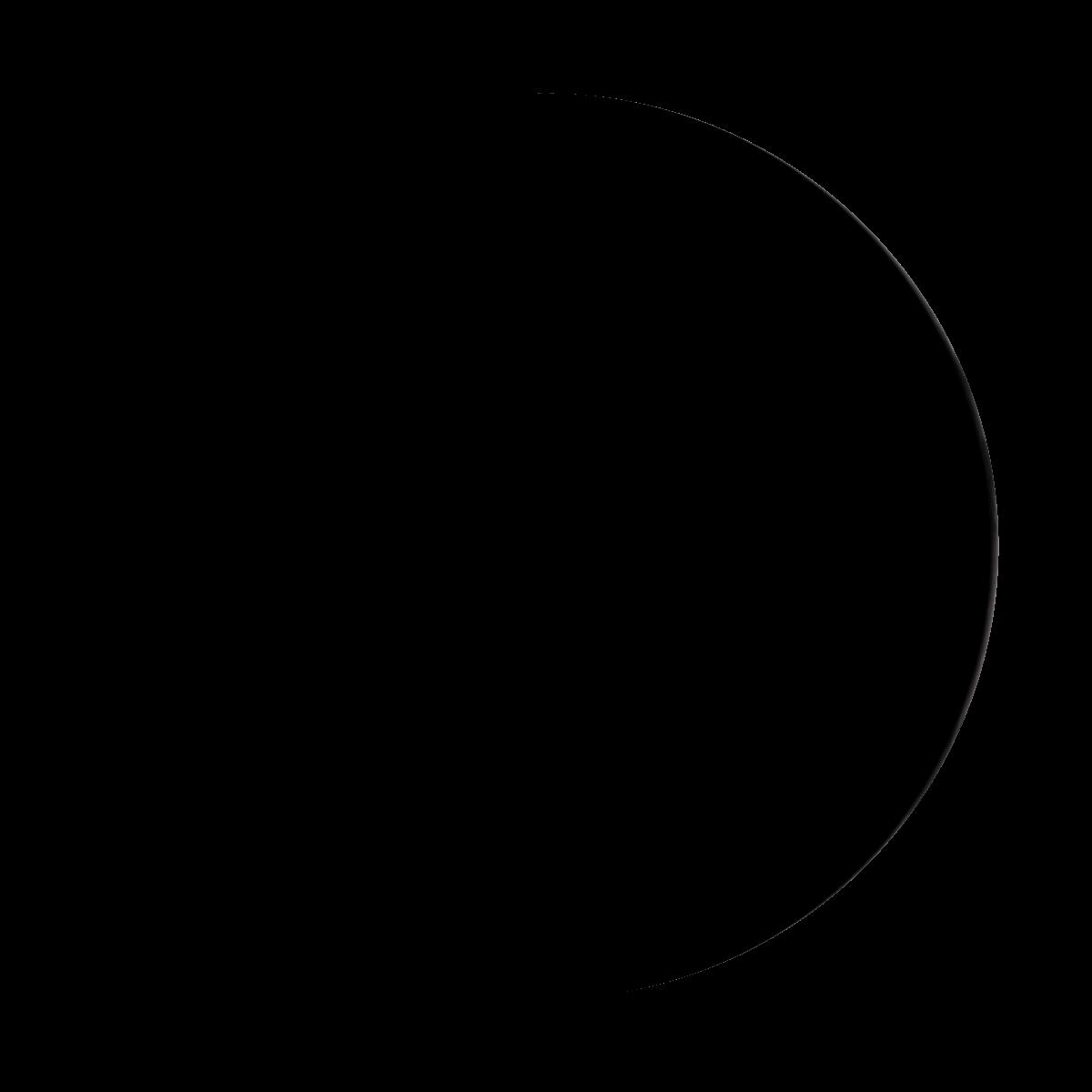

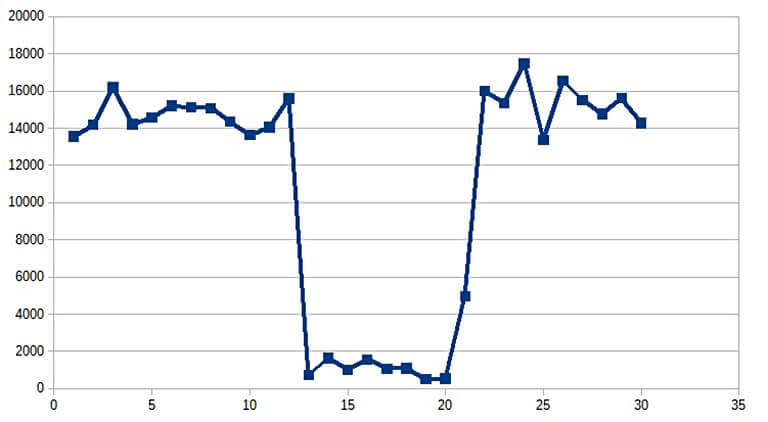

L’événement n’est pas un phénomène furtif, puisqu’il s’étale sur trois semaines. Le nuage de débris étant très vaste, la Terre le traverse tous les ans entre le 6 et le 30 novembre, avec une activité maximale aux alentours des 17 et 18 novembre. Cette année, le pic est attendu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2020. Et les conditions s’annoncent plutôt bonnes, puisque la nouvelle Lune aura lieu le dimanche 15 novembre, ce qui offre 4 à 5 nuits de ciel noir vers l’est, horizon où se lève le Lion en novembre. Petit bémol : le Lion est une constellation du ciel de printemps. Elle n’apparaît donc en novembre qu’en deuxième partie de nuit (lever vers 2 h 00 sur vos montres le 15 novembre). Cela ne veut pas dire que le phénomène ne commence qu’à 2 h 00. A la tombée de la nuit, vers 18 h 00, l’observateur (la Terre) tourne presque le dos au nuage de débris, nous ne pourrons donc pas les observer. Ce n’est qu'à minuit passé, lorsque l’observateur, du fait de la rotation de la Terre, se situe face au nuage, que l’observation est la plus intéressante.

Comment observer les Léonides et que voit-on ?

Pour profiter au mieux de la beauté du phénomène, il est évident qu’il est préférable de tenter cette observation à la campagne, loin de la pollution lumineuse des villes. On peut toutefois faire cette observation en ville, mais un fond de ciel rempli de la lumière jaune des lampadaires va éclipser toutes les petites étoiles filantes faibles, soit souvent plus de 50 % du phénomène. En agglomération, on ne verra donc que les étoiles filantes les plus brillantes.

Pour une fois, et parce que les étoiles filantes traversent très vite de grandes portions de ciel, il faut bannir les lunettes astronomiques, les télescopes, et même les jumelles, tous inadaptés : pour savourer ce phénomène, les meilleurs instruments sont l’œil nu, ainsi qu’un… transat et une couverture ! Si l’on veut en effet vraiment profiter du phénomène, il ne faut pas hésiter à y consacrer une heure ou deux, et, dès lors, privilégier le confort en retardant autant que possible la fatigue et le froid. D’où le transat et la couverture. Les Léonides ont la particularité d’être des étoiles filantes petites, fines et très rapides (vitesse moyenne d’entrée dans l’atmosphère de 71 km/s, alors que les vitesses constatées pour les autres essaims sont plutôt de l’ordre de 15 à 35 km/s).

Malheureusement cette année, le phénomène risque de ne pas être spectaculaire, et les étoiles filantes plutôt rares. Le niveau de la pluie sera effectivement faible le reste de la nuit car que le ZHR (ou Taux Horaire Zénithal = évaluation du nombre de météores que pourrait voir en une heure un observateur idéalement placé sous un ciel d'un noir parfait (de magnitude 6.5 et sous un radiant se situant au zénith) devrait être de 20 météores par heure en théorie. Seulement, dans la pratique, avec des conditions plus usuelles (magnitude limite d’environ 4 en périphérie des villes), on devrait plutôt avoir un taux moyen de météores inférieur à 10 par heure.

Mais ne perdez pas espoir, même si c'est seulement pour quelques unes, l'observation du ciel est toujours l'occasion de belles découvertes !