On sera donc loin d’une C/1995 O1 (Hale-Bopp) (visible en avril 1997) ou d’une C/2020 F3 (NEOWISE) (visible en juillet 2020) qui ont illuminé le ciel pendant quelques semaines lors de leur passage.

Cette comète visible ce mois-ci s’appelle C/2022 E3 (ZTF). Elle a été découverte le 2 mars 2022 par le télescope de Schmidt de 1,2 m de l’observatoire du mont Palomar. L’acronyme ZTF provient du programme d’observation, le Zwicky Transient Facility, qui surveille les objets rapides, types astéroïdes ou comètes, de notre système solaire. Lors de sa découverte, la comète avait une magnitude de 17. L’absence de coma l’a d’abord fait identifier comme un astéroïde, mais des observations complémentaires ont révélé sa nature cométaire. Les éléments d’orbite actuellement connus permettent de calculer qu’elle a fait un dernier passage il y a 50 000 ans (± 3 000 ans) et que son passage actuel va lui fournir une énergie de mouvement qui va la faire quitter notre système solaire après ce passage en 2023. Dans le passé, elle était stockée, comme des milliards d’autres noyaux de comètes, dans le nuage de Oort, à environ 1 année-lumière du Soleil.

Lors de sa découverte en mars 2022, elle se rapprochait du Soleil et venait de croiser l’orbite de Jupiter. Elle était alors à 4,3 au de notre étoile. Elle est passée au périhélie, soit au point de son orbite le plus proche du Soleil, le 12 janvier 2023 à 19 h (UT). Elle n’était plus qu’à 1,11 au de ce dernier. Sa magnitude avoisinait alors 7.

Du fait de cette proximité, elle évacuait alors entre 1 et 2 tonnes de vapeur d’eau par seconde. À titre de repère, c’est 5 fois plus que ce qui avait été constaté pour la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, rendue célèbre pour avoir été visitée en 2014 par la sonde européenne Rosetta.

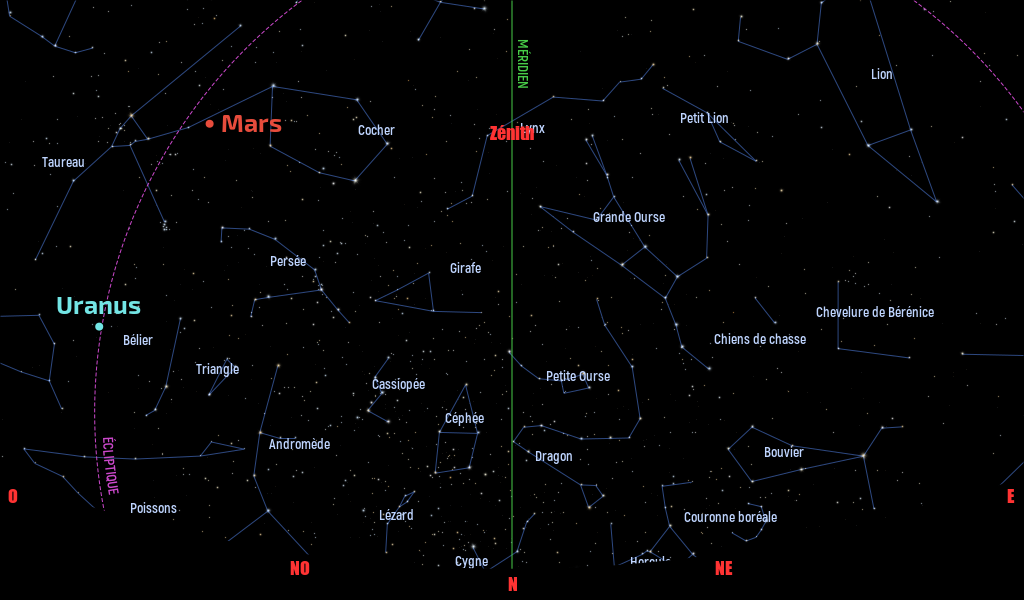

En s’éloignant du Soleil, C/2022 E3 (ZTF) a la bonne idée de se rapprocher de la Terre dont elle sera au plus près – périgée - le 1er février 2023 à 18 h (UT), à seulement 42,5 millions de kilomètres. Sa magnitude devrait alors osciller entre 4 et 5. En théorie, elle devrait donc être visible à l’œil. Cependant, alors que la comète sera située ce jour-là entre l’étoile Polaire et l’étoile Capella, une Lune située non loin dans les Gémeaux et à 4 jours de la pleine lune va rendre cette observation bien difficile. Il est donc conseillé d’attendre que la Lune décroisse et s’éloigne de la comète.

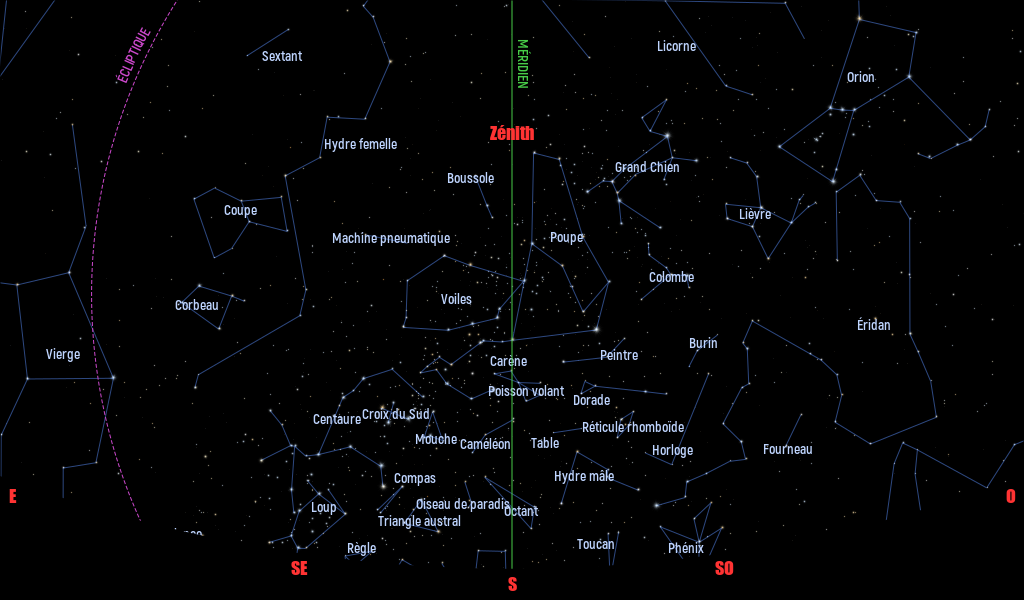

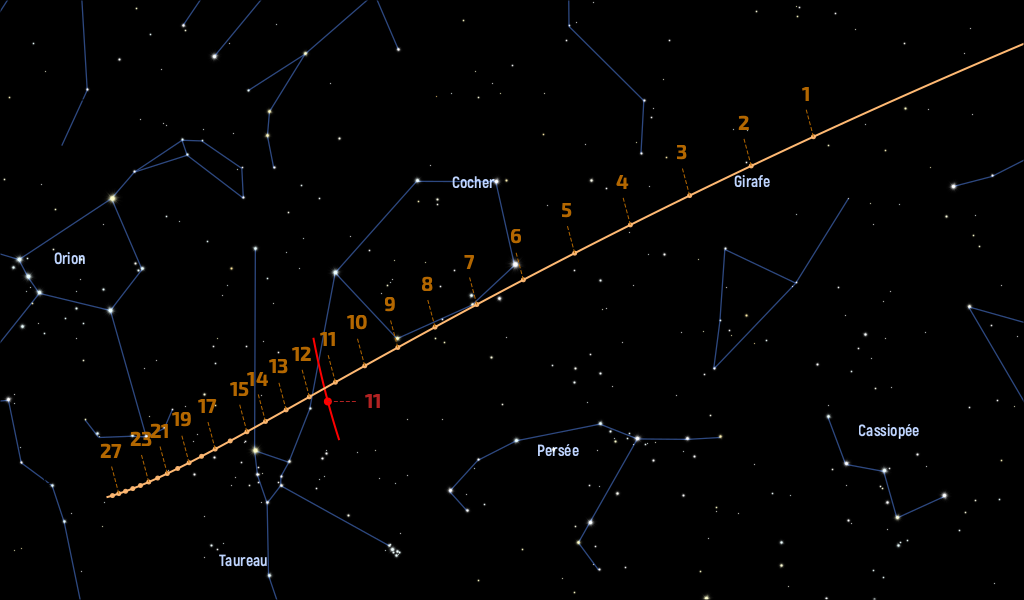

Notons que C/2022 E3 (ZTF) va traverser le ciel d’hiver sur une trajectoire quasiment nord-sud tout au long des mois de février et de mars. Sa progression sera rapide du 1er février – elle sera alors dans la Girafe – jusque vers le 20 février – elle sera alors dans le Taureau, dans le prolongement au nord-ouest (en haut à droite) de la ceinture d’Orion. Ensuite, et durant tout le mois de mars, elle plongera lentement dans l’Éridan, à droite de la constellation d’Orion.

En février, la comète va nous offrir trois conjonctions remarquables :

- Dans la nuit du 5 au 6 février, elle va d’abord passer très près de l’étoile Capella dans la constellation du Cocher.

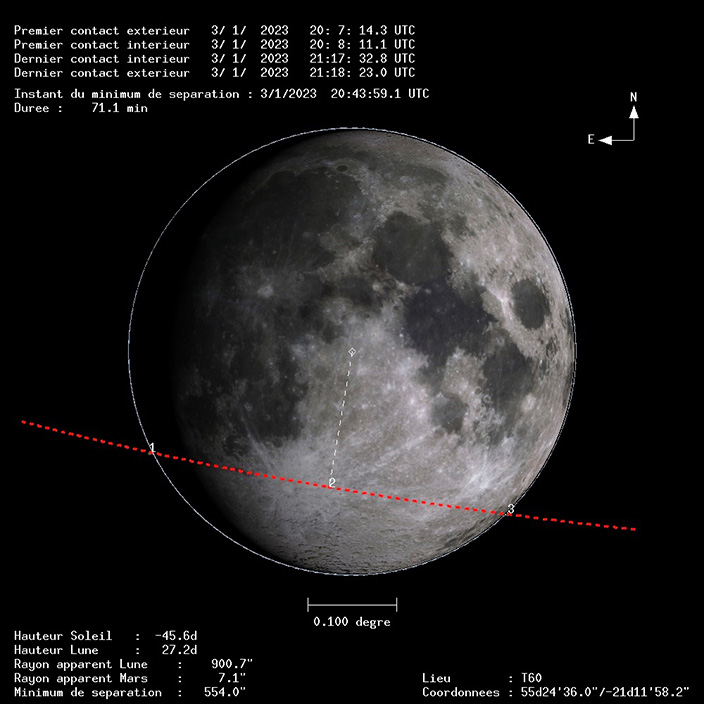

- Dans la nuit du 10 au 11 février, elle croisera la planète Mars, à environ 2 degrés.

- Le 14 février, elle rendra visite à l’amas ouvert des Hyades en frôlant l’étoile Aldébaran.

Outre qu’ils permettront de la trouver facilement, ces rapprochements seront aussi l’occasion de photographier l’astre chevelu à proximité de beaux repères célestes.

Comment observer cette comète ?

Les prédictions d’éclat nous indiquent que sa magnitude devrait osciller entre 4,8 et 7 en février, le maximum intervenant bien sûr en tout début de mois du fait de son passage au périgée, alors qu’elle devrait avoisiner la magnitude 8 à la fin du mois. Comme écrit précédemment, la présence de la Lune va hélas perturber la période la plus favorable du début de mois. Il sera assez compliqué de la localiser à l’œil nu à cause d’un fond de ciel rendu très brillant par l’éclat lunaire. On optimisera ses chances de l’observer en privilégiant la période du début de soirée du 8 février avant le lever de la lune au 25 février après son coucher, la période optimale pour l’admirer en soirée se situant entre le dernier quartier (13 février) et 48 h après la nouvelle lune (22 février).

Considérant son éclat, l’observation à l’œil nu sera probablement très décevante. Comme bien souvent avec les comètes, les jumelles vont s’avérer être un excellent instrument. En offrant un champ large et lumineux, des 7 × 50 (grossissement de 7 fois et lentilles de 50 mm de diamètre), 10 × 50 ou 12 × 50 permettront de voir la coma et éventuellement une ou deux queues (plasma et poussières). Avec une lunette (80 à 120 mm) ou un télescope (115 à 200 mm), on aura suffisamment de lumière pour distinguer une forme particulière, ainsi que d’éventuels détails dans la coma, mais aussi dans les queues si elles sont assez brillantes.

L’observation des comètes peut en effet être source de surprise. Si certains astres ont pu grandement décevoir, comme C/2012 S1 (ISON), il arrive parfois que des comètes offrent une activité plus importante que prévue. Dès lors, le noyau étant beaucoup plus actif, le nuage de gaz, d’eau et de débris évacué par la comète est beaucoup plus grand et dense que prévu. Vue depuis la Terre, ce nuage étant éclairé par le Soleil, la comète devient bien plus brillante et peut montrer plus de détails, comme C/1995 O1 (Hale-Bopp) qui offrait en 1997 deux queues bien visibles à l’œil nu. Croisons les doigts : peut-être que C/2022 E3 (ZTF) nous offrira pareille surprise… ?!

Récit de l’observation récente de C/2022 E3 (ZTF) par Gilles Sautot, astronome amateur

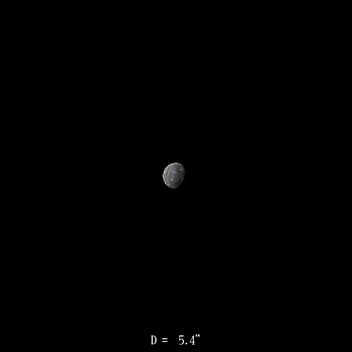

J’ai observé la comète dans la nuit du 30 au 31 janvier 2023 vers 0 h 00 (UT) alors qu’elle était à proximité de l’étoile Polaire. Comme prévu, une Lune assez proche illuminait le fond de ciel et rendait l’observation plus difficile. La comète était invisible à l’œil nu. Pour autant, la recherche avec des jumelles 10 × 50 a permis de la localiser très rapidement sous la forme d’une jolie boule grise, environ deux fois plus petite que la Lune en taille. Une observation attentive a permis de constater que la chevelure montrait une forme de V, logiquement pointé vers le Soleil. Aucune queue n’a été décelée.

L’observation dans un T150/750 (télescope équipé d’un miroir de 150 mm de diamètre et de 750 mm de longueur focale) a montré une image magnifique. En grossissant 50 et 75 fois, la coma s’est montrée large et brillante avec en son centre un joli noyau, plus brillant encore, sous la forme d’une petite bille blanche, quasi stellaire. La coma, un peu aplatie du côté du Soleil s’évaporait du côté opposé en forme de V. Là encore, aucune queue n’a été décelée.

Enfin, dans un puissant télescope de 305/1500, à 100 et 150 fois, la comète était bien sûr plus nette et brillante que dans l’instrument précédent, mais pas si éloignée de l’image vue dans le T150. Le noyau s’est montré plus brillant encore, toujours sous la forme d’une minuscule bille. Les contours de la coma étaient mieux définis, plus tranchés sur le fond de ciel, un fond de ciel hélas brillant, du fait de la Lune, ce qui occultait probablement de fins détails faibles.

Au final, cette comète C/2022 E3 (ZTF) est accessible même dans des optiques modestes et offre une image classique et caractéristique de ces vestiges glacés de la nébuleuse qui a enfanté notre système solaire.