L’explosion de cette étoile géante a été découverte le 19 mai 2023 par l’astronome amateur japonais Koichi Itagaki depuis son site d’observation de Toppo-Cho au Japon. Notons que cet observateur n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a déjà à son actif, en 2021, près de 106 découvertes ou codécouvertes de supernovæ.

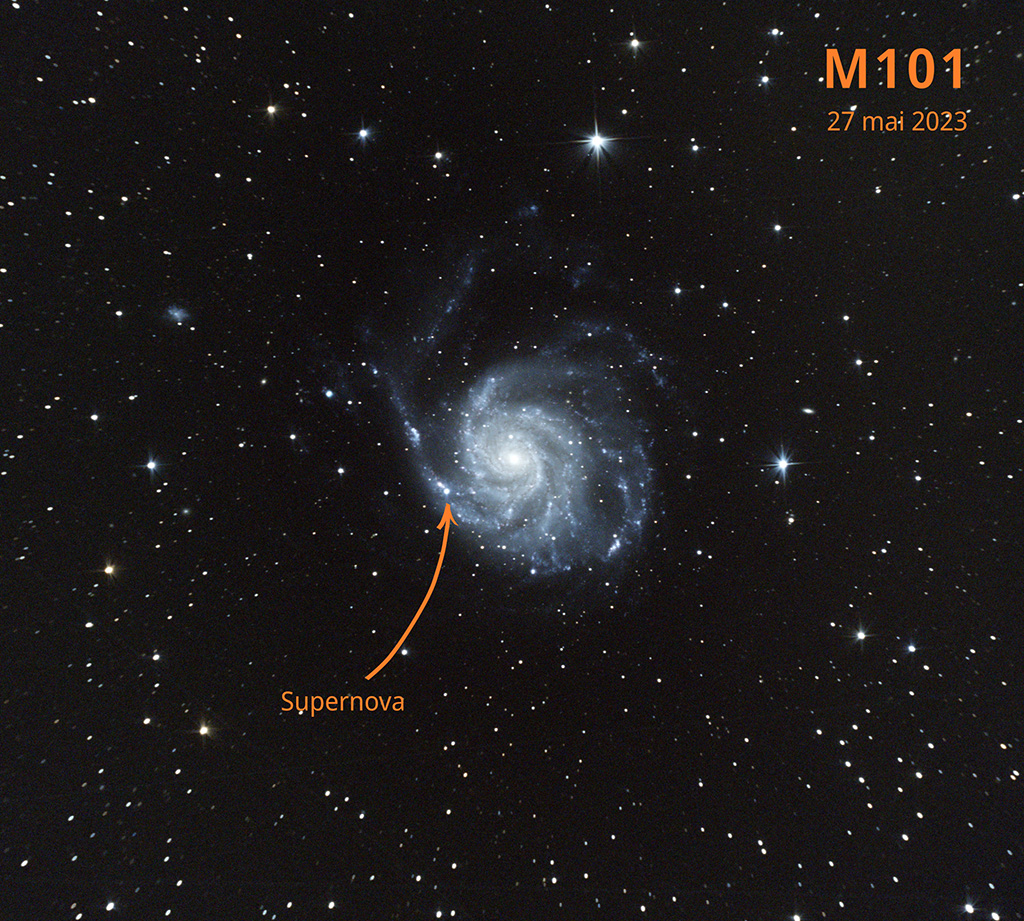

Cette supernova, nommée SN 2023ixf, a été découverte dans la galaxie Messier 101 (NGC 5457), située dans la constellation de la Grande Ourse. Cette magnifique galaxie spirale, connue sous le nom de la galaxie du Moulinet, est située à 21,7 millions d’années-lumière (al) de notre galaxie. Le diamètre de son disque avoisine les 170 000 al, alors que celui de la Voie lactée, notre galaxie, oscille entre 100 000 et 120 000 al. Et que dire de sa population ? Elle contiendrait 1 000 milliards d’étoiles, alors que l’on estime que la Voie lactée en possède entre 200 et 400 milliards. La dernière supernova observée dans M 101 était SN 2011fe, et avait été découverte dans la nuit du 22 au 23 août 2011. Il s’agissait d’une supernova de type Ia. SN 2023ixf est de type II. Elle a explosé dans un bras spiral, non loin d’une concentration brillante cataloguée sous le nom de NGC 5461 (M 101 contient 9 nodosités, soit des régions denses et brillantes d’étoiles et de gaz ayant reçu un numéro NGC). Lors de sa découverte le 19 mai 2023, la supernova brillait à la magnitude de 14,9. Toutefois, en dépouillant des images prises deux jours auparavant avec le Zwicky Transient Facility Project installé sur le télescope de Schmidt de 1,2 m de l’observatoire Palomar aux États-Unis, la supernova était déjà visible, à la magnitude de 15,9.

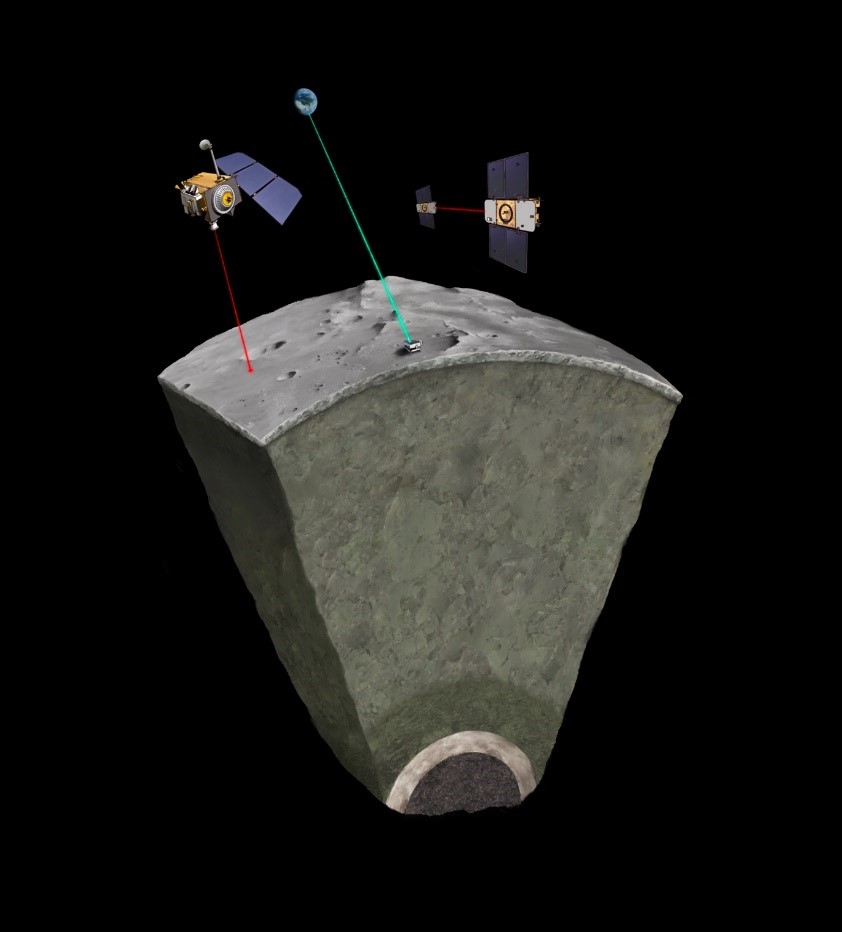

Une supernova de type II est l’étape ultime de la fin de vie d’une étoile supergéante dont la masse est comprise entre 8 et 40 masses solaires. Le cœur de cette étoile massive collecte les « cendres » de plus en plus lourdes des réactions nucléaires qui se produisent en son sein. Lorsque ce cœur atteint la limite de Chandrasekhar (1,4 masse solaire), la répulsion électronique n’est plus capable de contrer les énormes forces de la gravité et le cœur s’effondre alors en quelques secondes seulement. Toutes les couches situées entre le cœur et la surface de l’étoile n’étant plus retenues, elles « tombent » vers le cœur à grande vitesse. La compression des gaz est alors telle que la température atteint en quelques minutes 100 milliards de degrés, ce qui enclenche des réactions nucléaires en chaîne dans toutes les couches en train de s’effondrer. L’énergie alors émise provoque un formidable rebond qui fait exploser l’étoile, sans en démanteler le cœur, qui se transforme alors en trou noir ou en pulsar. La violence du phénomène est telle que la supernova devient alors aussi brillante que la galaxie qui l’héberge, soit autant que 100 ou 150 milliards d’étoiles, ce qui donne une idée de la puissance du phénomène. L’explosion est visible pendant des semaines, voire parfois des mois avec une courbe de lumière très caractéristique : une montée très forte et très courte sur quelques jours suivie d’une descente lente de la luminosité sur plusieurs mois.

La dernière supernova qui a été observée dans des conditions similaires était SN 2014J, découverte en janvier 2014 dans la galaxie M 82, à 11,5 millions d’al. Il s’agissait d’une supernova de type Ia, désignée aussi supernova thermonucléaire. Ce type de supernova est assez différent du type II, puisqu’il concerne les systèmes d’étoiles binaires contenant au moins une étoile naine, laquelle accrète du gaz provenant de l’autre étoile plus imposante. SN 2014J avait atteint une magnitude de 10,5 et était facilement observable dans un petit télescope.

En ce début juin, SN 2023ixf présente une magnitude située entre 10 et 11. Elle est donc tout à fait accessible visuellement dans un instrument à partir de 100 mm d’ouverture avec un ciel bien noir (hors des villes et sans Lune). Elle est également très facile à imager même avec des petits instruments à partir de 60 mm (comme ci-dessous).

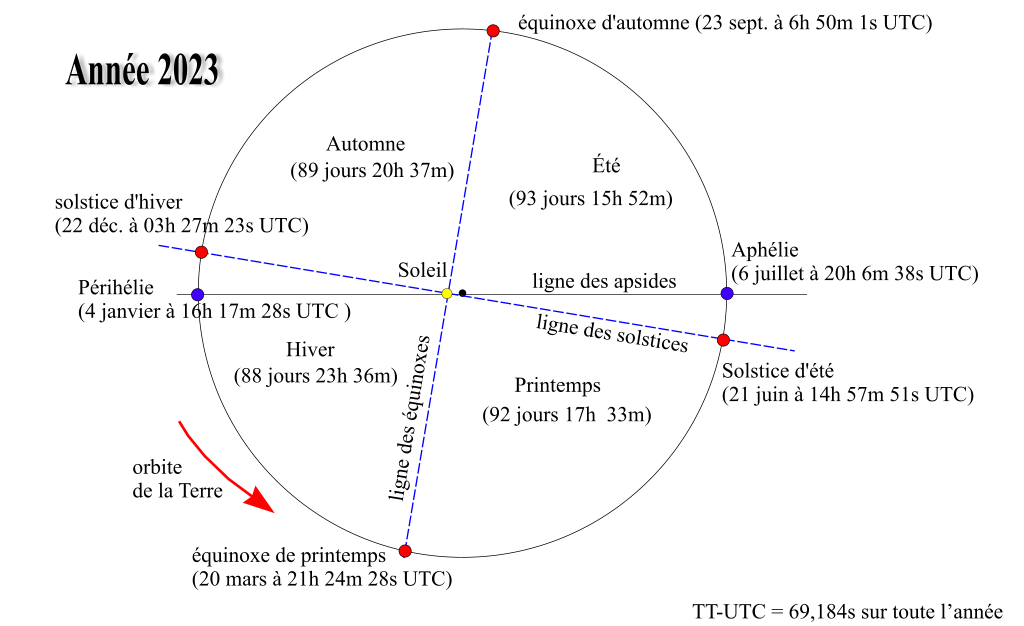

Point positif : en début de nuit, la Grande Ourse est quasiment au zénith, donc très haute dans le ciel. Point négatif : la Lune est montante avec une pleine lune attendue le dimanche 4 juin 2023, ce qui va altérer la visibilité à cause d’un fond de ciel trop lumineux. Autre bémol, la galaxie M 101, malgré sa magnitude rassurante de 7,9, est un objet difficile à observer, car comme elle est vue de face, sa taille dans le ciel est conséquente (26′ × 28′, soit quasiment aussi grande que la Lune). Son éclat est donc fortement étalé, ce qui fait de M 101 l’un des objets du ciel à la plus faible brillance surfacique. En d’autres termes, cette galaxie est très pâle et très peu contrastée, ce qui signifie qu’il faut un excellent ciel pour réussir à bien la distinguer.

Que ce soit en observation visuelle ou en photographie, les conditions d’observations redeviendront correctes à partir du vendredi 9 juin (dernier quartier le samedi 10 juin) et a fortiori plus tard encore avec une nouvelle lune le 18 juin. Il est assez difficile de se projeter aujourd’hui sur sa magnitude au cours des mois de juin et de juillet. Toutefois, cette magnitude devrait osciller entre 9 et 11 en juin, puis redescendre lentement de 11 à 12 en juillet.

A priori, la meilleure « fenêtre de tir » offrant les conditions optimales devrait se situer entre le 9 et le 22 juin 2023, période durant laquelle la supernova sera encore très brillante et la Lune quasi absente. Ensuite, la supernova entamera sa lente décroissance lumineuse avant de ne plus etre visible en août ou septembre.