Si pour le curieux du ciel habitué au fil des années à admirer le ballet des planètes et de notre satellite, il ne se passera rien d’extraordinaire ce soir-là, une personne qui découvre le ciel sera probablement surprise de voir une Lune exceptionnellement haute dans le firmament. Voilà une belle occasion d’essayer de comprendre ce phénomène en rappelant quelques bases de la mécanique céleste.

Qui verra-t-on ?

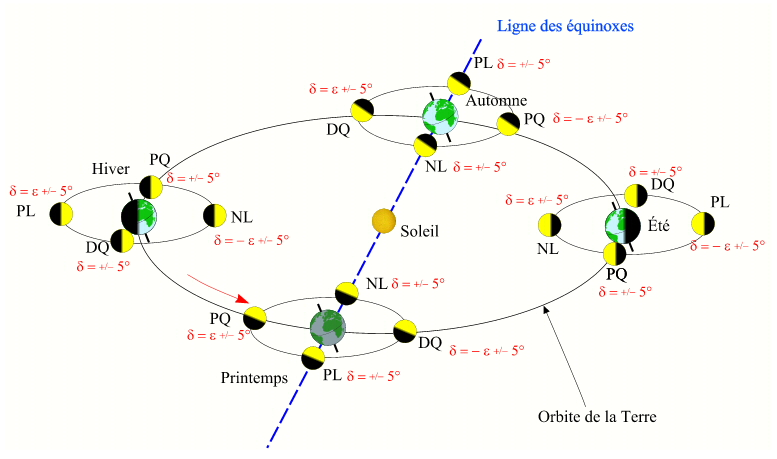

La Lune est l’unique satellite naturel de la Terre. Son diamètre est de 3 474 km (27 % du diamètre terrestre). C’est le cinquième plus gros satellite du Système solaire. Elle orbite à une distance moyenne de 384 000 km de la Terre, mais peut s’en approcher à 356 700 km et s’en éloigne au maximum de 406 300 km. L’orbite de la Lune n’est pas dans le même plan que l’écliptique . L'écliptique est le plan sur lequel se déplace la Terre sur son orbite autour du Soleil. Ces deux plans sont séparés par un angle que l’on appelle l’inclinaison de l’orbite de la Lune. Sa valeur moyenne, qui est de 5° 9′, varie en suivant le cycle des saisons.

Que verra-t-on ?

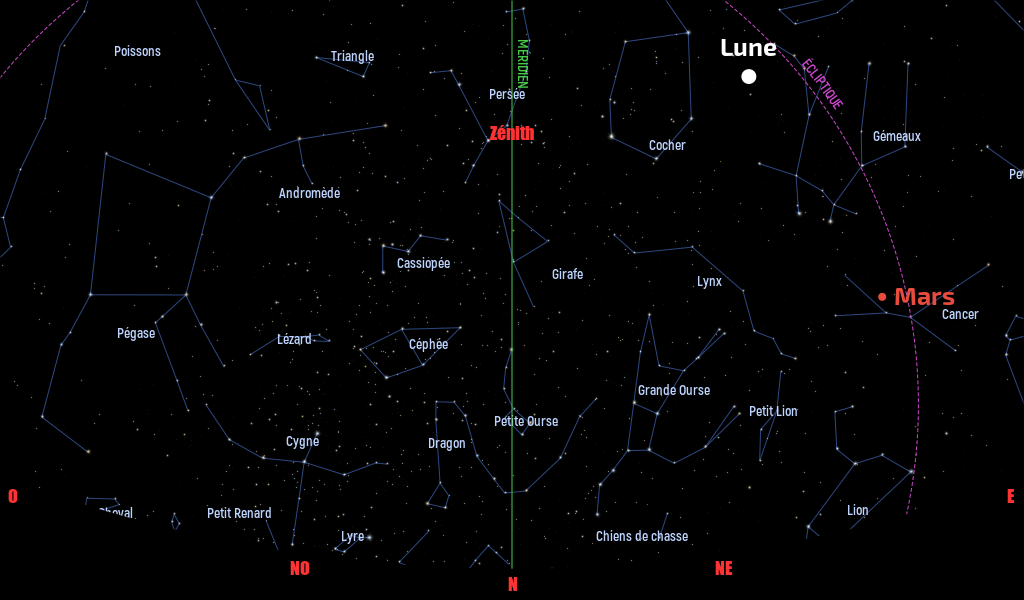

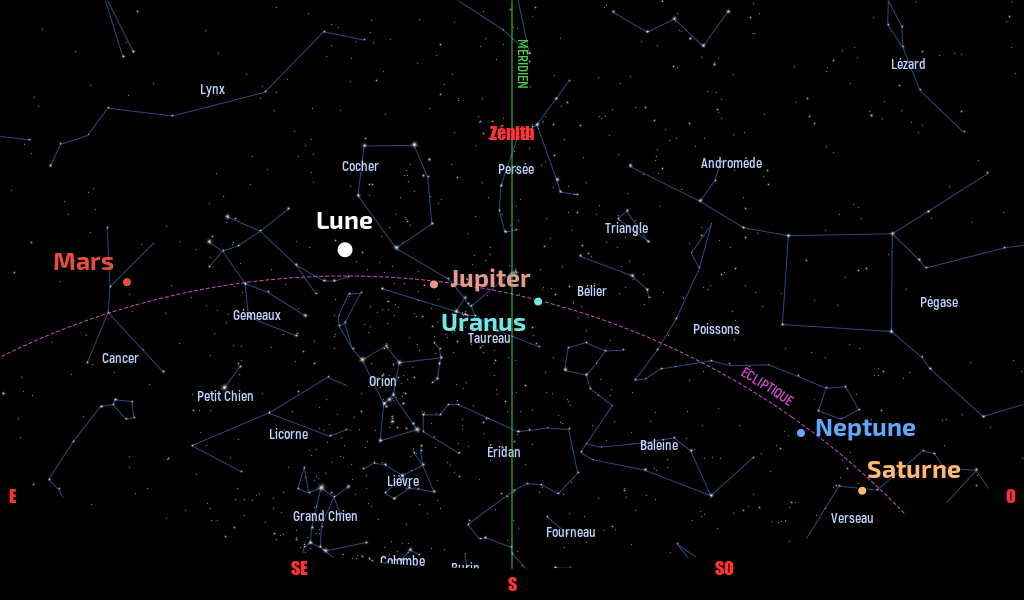

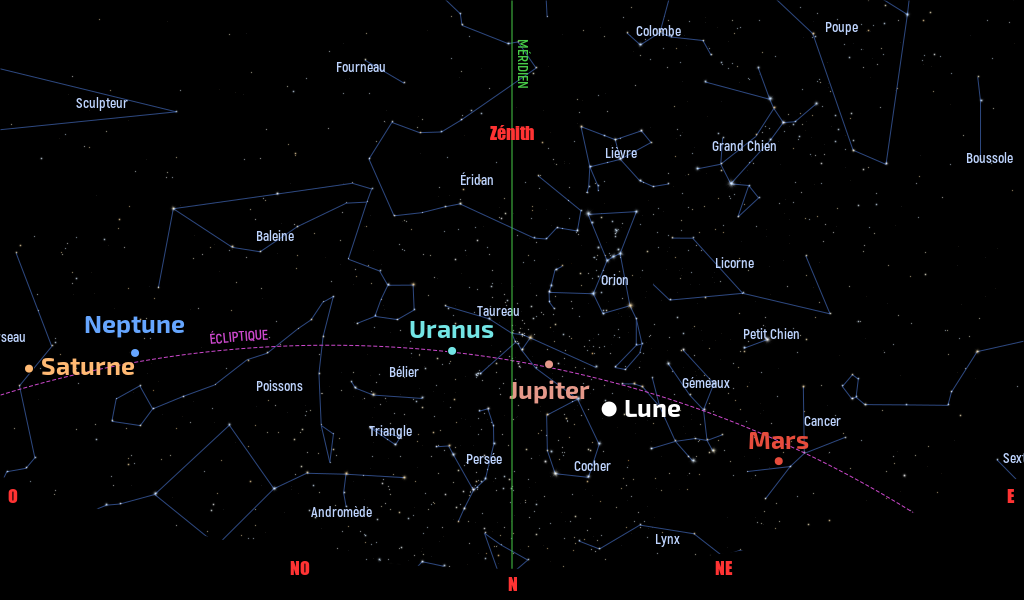

Le 15 décembre 2024 sera le jour de la pleine lune. Elle se lèvera vers le nord-est quasi en même temps que le Soleil se couchera et elle se couchera quasi lorsque le Soleil se lèvera le 16 décembre. Sa surface sera alors totalement éclairée. Lors de son passage au méridien (au-dessus de l’horizon sud), elle sera très haut dans le ciel, plus qu’à n’importe quelle autre période de l’année. Pourquoi ?

Petit rappel…

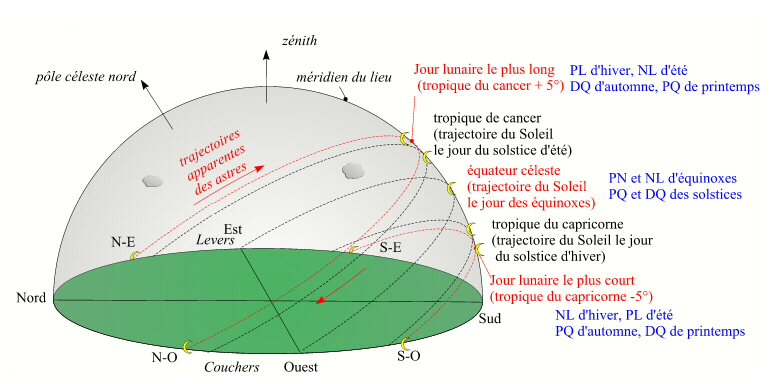

Si l’axe de la Terre était parfaitement perpendiculaire par rapport au plan de son orbite, l’écliptique serait confondu avec l’équateur céleste. De ce fait, le Soleil se déplacerait sur l’équateur céleste et culminerait toujours à la même hauteur tout au long de l’année. Or, ce n’est pas ce que nous constatons. Nous savons que la hauteur du Soleil à midi n’est pas la même en hiver qu’en été. Il n’y a qu’aux deux équinoxes (printemps et automne) que le Soleil a presque la même hauteur dans le ciel à midi. Cette différence de hauteur entre l’été et l’hiver est due au fait que l’axe de la Terre est incliné de 23° 26′ sur l’écliptique. C’est cette inclinaison qui est responsable des saisons sur Terre. En été, du fait de l’inclinaison de son axe, l’hémisphère nord est penché vers le Soleil, ce qui explique que les jours sont plus longs qu’en hiver et que le Soleil atteint sa hauteur maximale à midi dans l’hémisphère nord. À l’inverse, en hiver, dans l’hémisphère nord, le Soleil est très bas à midi au-dessus de l’horizon sud. La raison est que cette fois, c’est l’hémisphère sud qui est « penché » vers le Soleil.

Voyons maintenant pour la Lune

Rappelons que la pleine lune intervient au moment que l’on appelle opposition, lorsque les trois astres Soleil-Terre-Lune (dans cet ordre) sont quasiment alignés. Le quasiment est important : s’ils étaient toujours parfaitement alignés, nous aurions une éclipse de Lune à chaque pleine lune.

Or, nous savons que ce n’est pas le cas. Cela signifie que lors des pleines lunes sans éclipse, la Lune passe soit au-dessus, soit en dessous de l’ombre de la Terre, et confirme que les trois astres ne sont pas parfaitement alignés (cela est dû à l’inclinaison de l’orbite de la Lune sur l’écliptique).

En ce qui concerne la pleine lune de cet hiver,lorsque le Soleil se trouve sur le point le plus bas sous l’équateur à midi solaire le jour du solstice d’hiver, si la Lune est à l’opposé, cela signifie qu’elle se situe à la position qu’occupait le Soleil environ six mois plus tôt. Or six mois avant le solstice d’hiver, c’est le solstice d’été (jour au cours duquel le Soleil est au plus haut dans le ciel (dans l’hémisphère nord)).

Ainsi, le jour de la pleine lune qui intervient au plus près du jour du solstice d’hiver, la Lune se trouve proche de la position qu’occupe le Soleil fin juin ! Il est intéressant de noter que chaque jour, le mouvement apparent de la lune dans le ciel se comporte à l’inverse de celui du Soleil. En été, lorsque le Soleil culmine dans le ciel, elle est basse sur l’horizon comme le Soleil d’hiver. Inversement, en hiver, lorsque le Soleil est bas sur l’horizon, la pleine lune culmine dans le ciel à l’instar du Soleil d’été, comme vu précédemment.

Revenons donc à notre pleine lune de ce mois de décembre 2024 qui va culminer à son passage au méridien, mais aussi être proche de son passage du point de son orbite qui est le plus près de la Terre (le périgée). Alors celle lune sera non seulement pleine, mais aussi haute et d'apparence grande !

Tout est donc en place pour voir fleurir sur de nombreux sites prétendument scientifiques ou divers réseaux sociaux des noms de lune sortis de nulle part, de super lune en annonçant un événement tout à fait exceptionnel… qui ne l’est en fait pas du tout.

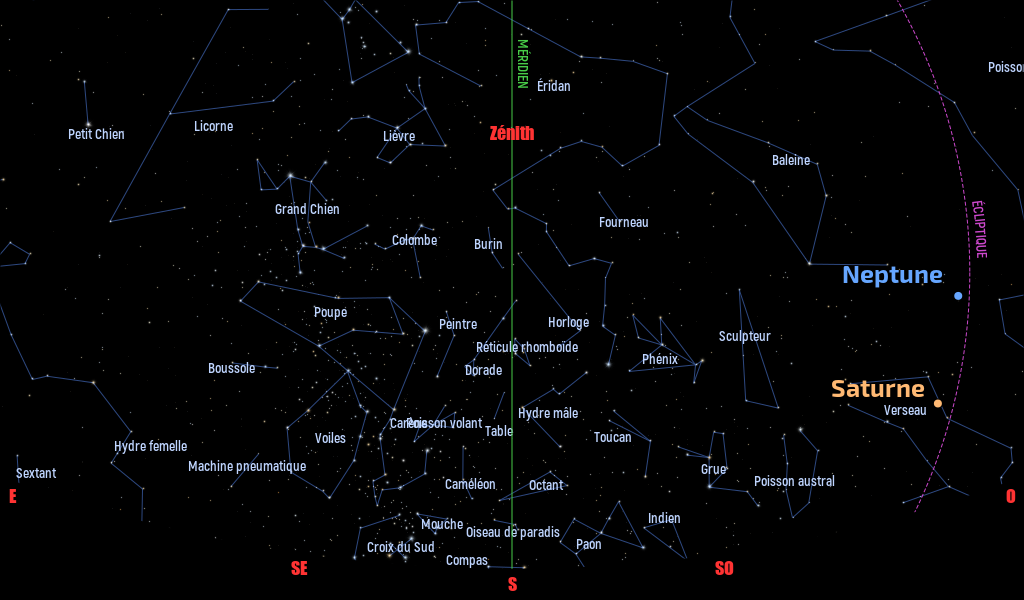

Super Lune ou pas elle offrira un très beau spectacle, entourée des constellations du ciel d’hiver, comme Orion, le Taureau ou les Gémeaux.

Voici les levers, couchers et passages au méridien de la Lune à Paris, les instants sont en UTC (TLF = UTC + 1 h).

Pour aller plus loin

Cette année, dans l’hémisphère nord, le solstice d’hiver a lieu le 21 décembre et la pleine lune la plus proche a lieu le 15 décembre à 10 h 01 min 41 s en Temps légal français (TFL). La hauteur d’un astre au méridien dépend de sa déclinaison (hauteur de l’astre au-dessus du plan équatorial). Comme la déclinaison du Soleil à l’instant de la pleine lune est égale à − 23° 17′48″, la Lune en opposition aura une déclinaison proche de l’opposé de cette valeur. À cette valeur, il convient d’ajouter ou de retrancher une valeur qui correspond à la position de la Lune sur son orbite qui est inclinée d’environ 5° sur l’orbite apparente du Soleil. On aura une hauteur maximale de la pleine lune, si la Lune est proche du solstice d’hiver et si elle est également proche de son maximum de déclinaison. Or cette année, le maximum de déclinaison géocentrique de la Lune (28° 26,4′) a lieu également le jour de la pleine lune à 21 h 08 min 04 s en Temps légal français. On va donc avoir une pleine lune qui va culminer à son passage au méridien les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 décembre.

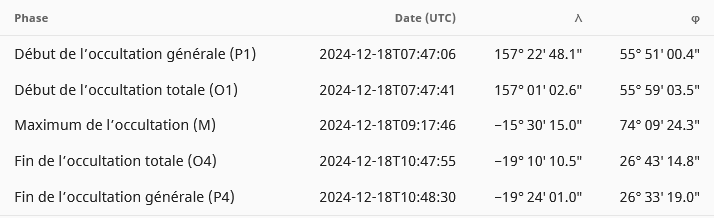

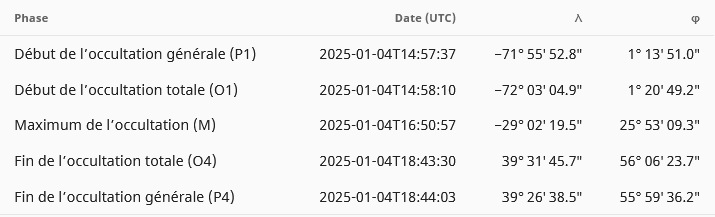

Voici les phénomènes relatifs à la Lune sur cette courte période :

- le 09/12/2024 à 20 h 36 min 13 s TLF : la Lune passe par le nœud ascendant de son orbite.

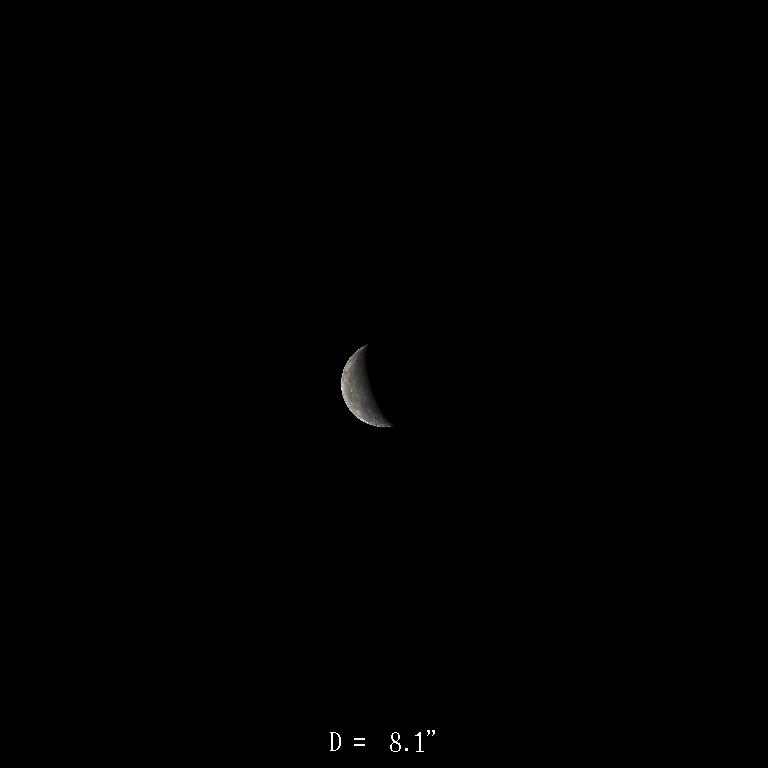

- le 12/12/2024 à 14 h 20 min 05 s TLF : la Lune au périgée, distance à la Terre : 365 360,719 km, diamètre apparent : 32,79′.

- le 15/12/2024 à 10 h 01 min 41 s TLF : pleine lune, diamètre apparent : 32,51′.

- le 15/12/2024 à 21 h 08 min 04 s TLF : la déclinaison géocentrique de la Lune est à son maximum : 28° 26,4′.

On s’aperçoit que la Lune culmine un peu plus haut au méridien dans la nuit du 15 au 16 décembre à 1 h 23,5 min. C’est normal, car la déclinaison de la Lune varie très rapidement, donc c’est le passage au méridien le plus proche du maximum de déclinaison qui culmine le plus haut, la différence de hauteur entre les deux nuits (42′) est supérieure au diamètre lunaire. Par contre, l’âge de la Lune est de 13,36 h. On voit également que la Lune se comporte comme le Soleil d’été, elle se lève au nord-est (224,3°, ce qui correspond dans la notation des géographes à 44,3° Est compté à partir du Nord) et se couche au nord-ouest (135,5° ce qui correspond dans la notation des géographes à 44,5° Ouest compté à partir du Nord) et la durée du jour lunaire (période au cours de laquelle la Lune est au-dessus de l’horizon) est importante (16 h 39,2 min).

Voici une petite formule simplifiée pour calculer la hauteur h d’un astre à son passage au méridien en un lieu de latitude géographique φ et de déclinaison δ : h = 90° − φ + δ.

On voit bien avec cette formule que l’astre passe au zénith lorsque la déclinaison de l’astre est égale à la latitude du lieu.

À chaque instant, il existe un endroit sur Terre où la Lune est au zénith, ce lieu est situé à l’intersection du segment de droite joignant le centre de la Terre au centre de la Lune avec la surface terrestre. Donc à chaque pleine lune, il existe un endroit sur Terre où la Lune est au zénith. Ce lieu est dans la zone intertropicale plus ou moins étendue en fonction de la position de la Lune sur son orbite. Ce n’est pas un phénomène spécial. Dans l’hémisphère nord, l’originalité de la pleine lune de décembre réside dans le fait que l’instant du maximum de la déclinaison de la Lune est proche de l’instant de la pleine lune. On peut calculer le lieu où la pleine lune passe au zénith à l’instant de la pleine lune du 15 décembre 2024. En tenant compte de l’aplatissement terrestre, ce lieu a pour coordonnées géographiques : longitude 136° 51′ 30,2″ O et latitude 28° 14′ 13,5″. Il se trouve dans l’océan Pacifique Nord à environ 2 220 km des côtes de la Basse-Californie. Pour vérifier ce résultat, on a calculé les instants des levers, couchers et passages au méridien pour ce lieu, les résultats sont en UTC. On constate que le passage au méridien du 15 décembre passe bien par le zénith et l’instant du passage au méridien est bien égal à l’instant de la pleine lune en UTC.

en savoir plus

- Portail web des formulaires de calcul d’éphémérides de l’IMCCE :