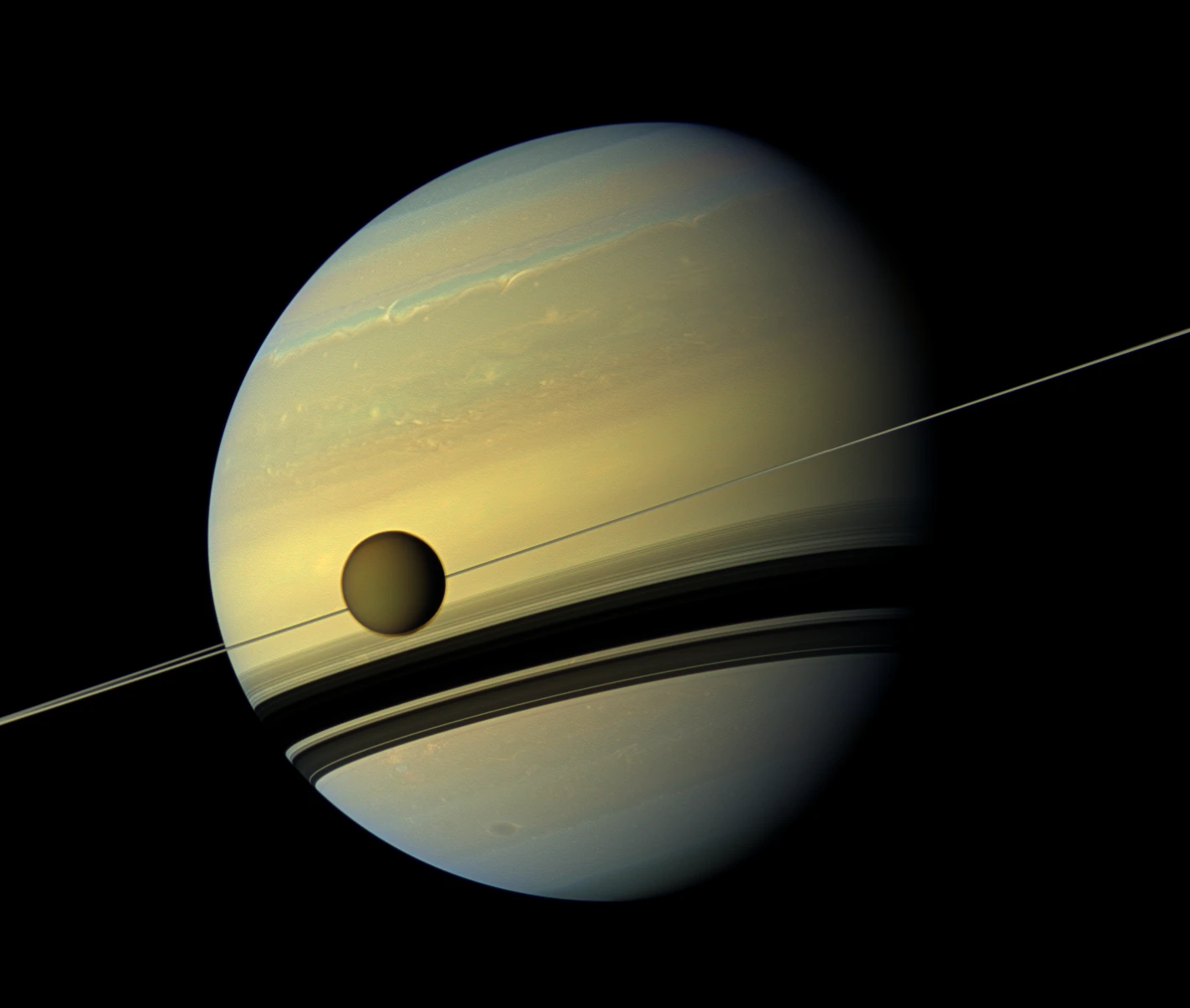

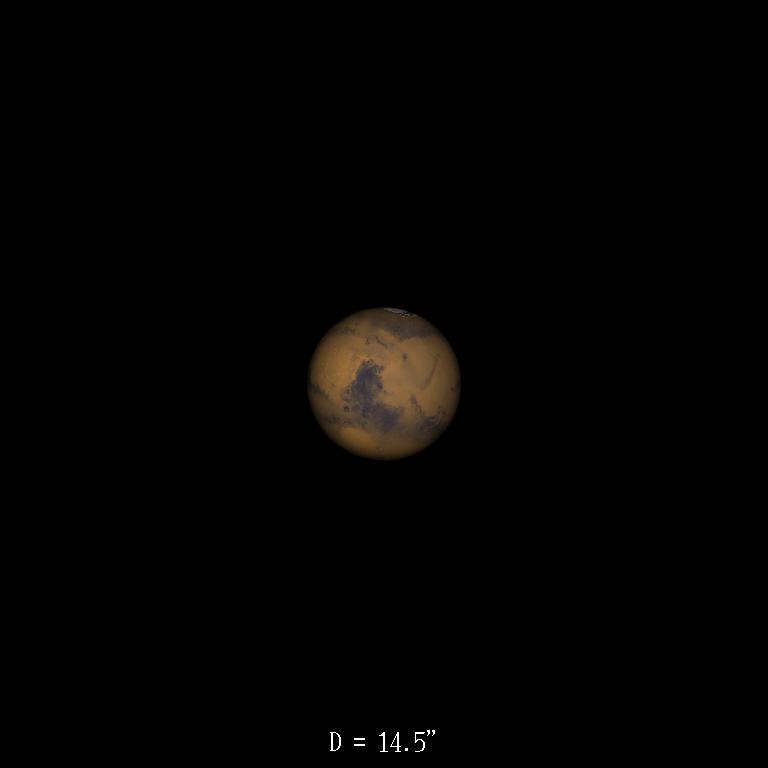

Titan, lune de Saturne, est la 2e plus grosse lune du Système solaire derrière Ganymède, lune de Jupiter. Son diamètre de 5 150 km est légèrement plus grand que celui de Mercure (4 879 km), d’où son nom. Elle a pour caractéristique de posséder une atmosphère !

Titan tourne autour de Saturne en 16 jours, donc 2 fois par mois, Titan devrait passer entre le Soleil et Saturne, et y projeter son ombre. Le phénomène devrait être observable deux fois par mois, pourtant ce n’est pas le cas.

Pourquoi ce phénomène est-il rare ?

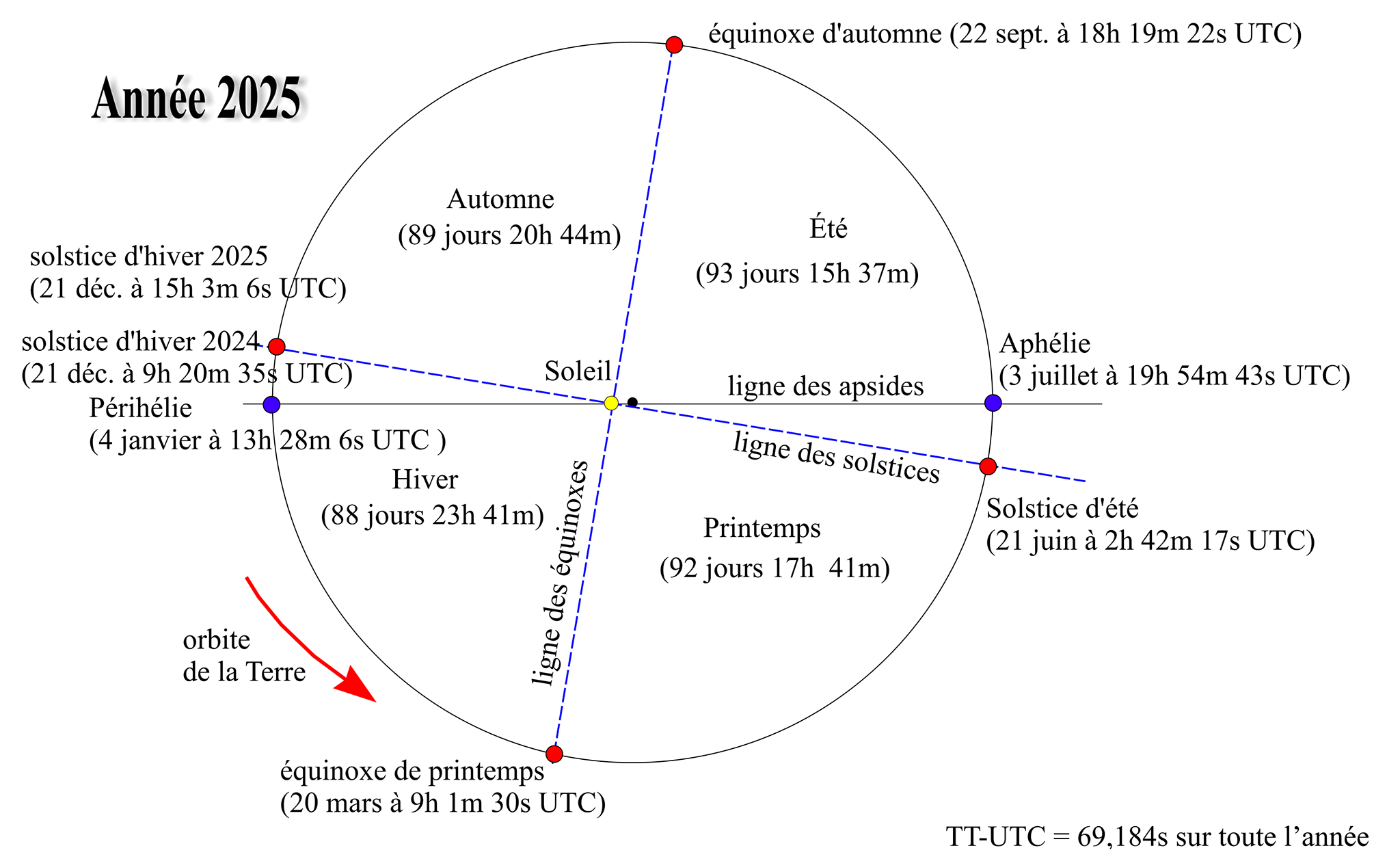

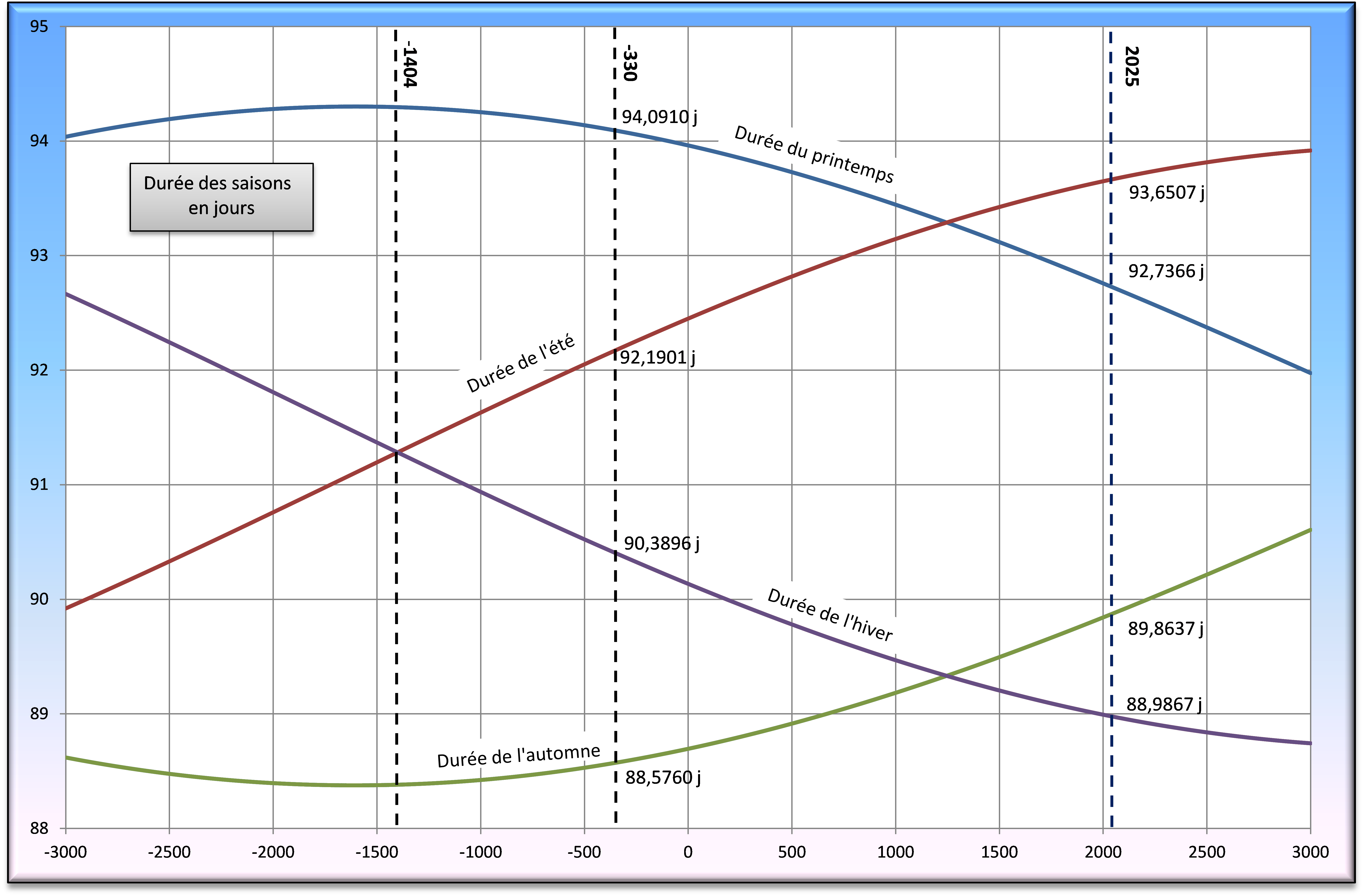

La première raison tient au fait que le plan de l’orbite de Saturne autour du Soleil d’une part et celui de Titan autour de Saturne d’autre part diffèrent. Ce dernier est proche de l’équateur de Saturne (et de ses anneaux) et est incliné de 27° par rapport à l’orbite de Saturne. Donc, comme montré sur le schéma ci-dessous, Titan ne peut passer entre le Soleil et Saturne que lorsque le Soleil est dans le plan de l’orbite de Titan. Cette configuration ne se produit que deux fois par révolution de Saturne autour du Soleil, soit tous les 14,75 ans, pendant environ 1 an. Durant cette période, Titan passe tous les 16 jours entre Saturne et le Soleil. On voit déjà là la rareté du phénomène qui a lieu deux fois par mois, pendant 1 an, tous les 15 ans.

Mais il faut aussi que l’on soit capable d’observer le passage de l’ombre depuis la Terre, c’est-à-dire que Saturne soit levée dans le ciel et que le Soleil soit couché pendant la fenêtre de quelques heures au cours de laquelle l’ombre de Titan est projetée sur Saturne.

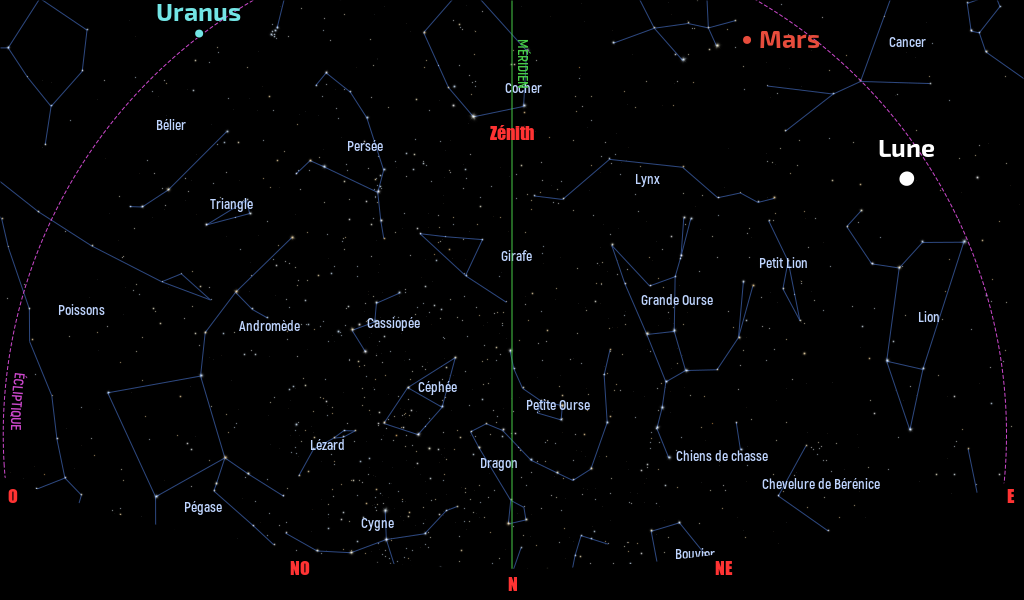

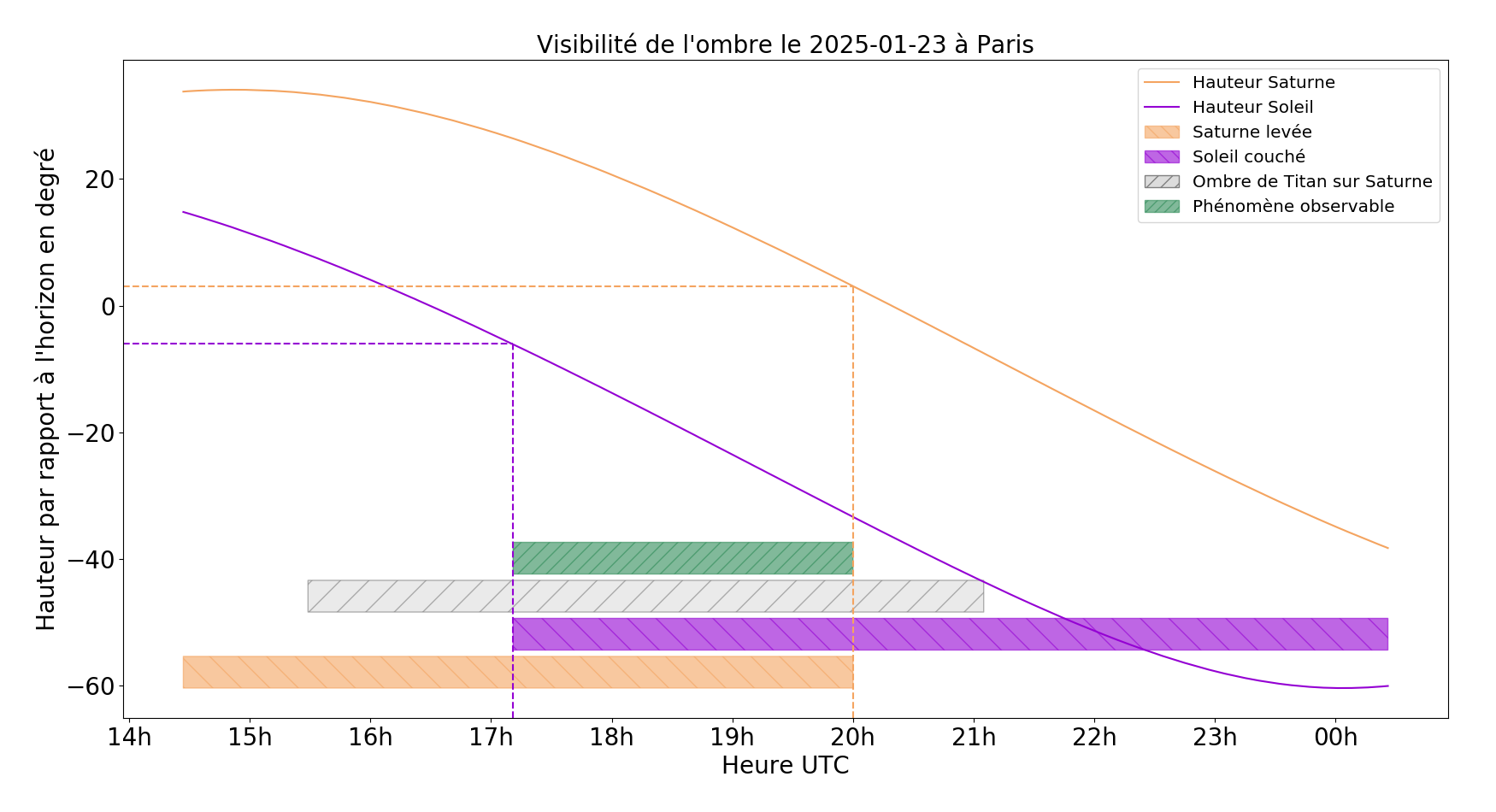

Le graphique suivant montre la visibilité du phénomène le 23 janvier 2025 depuis Paris. Les courbes violettes et orange montrent les hauteurs respectives du Soleil et de Saturne. En bas du graphique sont affichés :

- En gris, la période pendant laquelle l’ombre de Titan passe sur Saturne ;

- En violet, la période au cours de laquelle le Soleil est à 6° sous l’horizon (début du crépuscule nautique) ;

- En orange, la période au cours de laquelle Saturne est à 3° au-dessus de l’horizon ;

- En vert, la période d’observabilité.

On déduit de ce graphique que le Soleil n’est pas encore couché lors du premier contact et que Saturne est déjà couchée lors du dernier contact. Le phénomène n’est donc pas observable en totalité depuis Paris. Pour la journée du 8 février (16 jours plus tard), le graphique a une allure similaire, mais la zone verte est plus courte, Saturne est plus basse sur l’horizon et la séparation avec le Soleil inférieure. L’observation sera difficile, mais possible.

Pour les 22 passages d’ombre sur la période 2024-2025, au moins neuf sont observables depuis Paris entre octobre 2024 et février 2025, tandis que depuis Lima, onze sont observables entre juin et novembre 2025. La prochaine fois, en 2039, il y aura huit opportunités d’observer le phénomène depuis Paris entre janvier et mai et au moins treize depuis Lima entre décembre 2038 et juin 2039. Ces différences sont dues à la hauteur apparente de Saturne et du Soleil qui dépendent de la position sur Terre. Pour plus de détails et pour avoir les dates de tous les phénomènes, vous pouvez consulter le formulaire de calcul sur les phénomènes de satellites naturels à l’adresse indiquée en fin d’article.

Pour les astronomes, ce phénomène est aussi intéressant d’un point de vue scientifique. La position des planètes est bien connue, car elles sont lumineuses, donc facile à observer. Leurs satellites le sont moins, donc il est intéressant d’avoir des mesures indirectes de leur position. L’ombre en est un très bon exemple. En connaissant avec précision la position du Soleil, de Saturne et en mesurant la position de l’ombre de Titan, on contraint avec précision également la position de Titan à la ligne qui relie le Soleil et l’ombre. Le problème avec Titan est qu’elle est pourvue d’une atmosphère, donc il est difficile d’en déterminer les bords qui apparaissent flous. En revanche, dans d’autres circonstances, la lumière qui passe à travers l’atmosphère de Titan est étudiée pour en comprendre sa composition gazeuse.