LA LETTRE D'INFORMATION DE L'IMCCE

N°93 : août et septembre 2013

|

Éphémérides des mois

d'août et septembre 2013 (Repère géocentrique, les quadratures et les conjonctions sont en ascension droite) Les éphémérides sont données en temps légal français 3 août 4 août 5 août 6 août 10 août 13 août 14 août 19 août 21 août 24 août 28 août 30 août 31 août 2 septembre 5 septembre 6 septembre 8 septembre 9 septembre 12 septembre 15 septembre 19 septembre 20 septembre 22 septembre 27 septembre 28 septembre

Archives

Contacts

Directeur de publication

Chef de rédaction

Rédacteurs

Conception et réalisation

IMCCE - Observatoire de Paris |

|

Visibilité des planètes(Planètes visibles entre les latitudes 60° Nord et 60° Sud et les constellations les plus voisines) Mercure est visible à l'est, le matin jusqu'au 16 août, date de sa dernière visibilité du matin à Paris. La planète sera jusqu'au 7 août dans la constellation des Gémeaux, date où elle entrera dans la constellation du Cancer qu'elle quittera le 17 août pour entrer dans la constellation du Lion. Vénus est visible tout le mois à l'ouest, le soir au crépuscule et en début de nuit. Au cours du mois, la planète se couchera de plus en plus tôt. Elle sera dans la constellation du Lion jusqu'au 11 août, date où elle entrera dans la constellation de la Vierge. Mars est visible en fin de nuit et à l'aube durant tout le mois. La planète est dans la constellation des Gémeaux jusqu'au 25 août date où elle entrera dans la constellation du Cancer. Jupiter est visible en fin de nuit et à l'aube tout le mois dans la constellation des Gémeaux. Saturne est visible tout le mois au crépuscule et en première partie de la nuit dans la constellation de la Vierge.

Mercure n'est pas visible durant le mois de septembre car, sous nos latitudes, elle sera trop base sur l'horizon ouest. Vénus est visible tout le mois à l'ouest, le soir au crépuscule et en début de nuit. Au cours du mois, la planète se couchera de plus en plus tôt. Elle sera dans la constellation de la Vierge jusqu'au 18 septembre, date où elle entrera dans la constellation de la Balance. Mars est visible en fin de nuit et à l'aube durant tout le mois. Au cours du mois la planète se lèvera de plus en plus tôt. La planète est dans la constellation du Cancer jusqu'au 25 septembre date où elle entrera dans la constellation du Lion. Jupiter est visible en seconde partie de la nuit et à l'aube tout le mois dans la constellation des Gémeaux. Au cours du mois la planète se lèvera de plus en plus tôt, à partir du 9 septembre elle se lèvera avant minuit vrai. Saturne est visible tout le mois au crépuscule et en début de la nuit dans la constellation de la Balance.

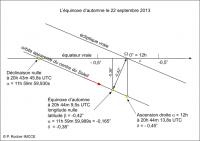

Ciel du moisCartes du ciel pour une observation vers le nord et vers le sud Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 août 2013 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), l'Aigle (Aql), le Bélier (Ari),le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), le Capricorne (Cap), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dauphin (Del), le Dragon (Dra), le Petit Cheval (Equ), Hercule (Her), le Lézard (Lac), la Balance (Lib), le Petit Lion (LMi), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), le Serpentaire (Oph), Pégase (Peg), Persée (Per), les Poissons (Psc), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), le Scorpion (Sco), l'Ecu de Sobieski (Sct), le Serpent (Ser), la Flèche (Sge), le Sagittaire (Sgr), le Triangle (Tri), la Vierge (Vir), le Petit Renard (Vul). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 août 2013. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Ces cartes du ciel montrent les étoiles brillantes et les planètes visibles dans le ciel de l'hémisphère nord, vers l'horizon sud et vers l'horizon nord, pour le 15 septembre 2013 (23h). Le trait vertical correspond à la projection sur le ciel du méridien du lieu. L'arc de cercle rouge sur l'horizon sud représente l'écliptique (lieu de la trajectoire apparente du Soleil durant l'année). Les constellations visibles sur ces cartes sont, par ordre alphabétique des sigles : Andromède (And), l'Aigle (Aql), le Bélier (Ari), le Cocher (Aur), le Bouvier (Boo), la Girafe (Cam), le Capricorne (Cap), Cassiopée (Cas), Céphée (Cep), la Baleine (Cet), la Chevelure de Bérénice (Com), la Couronne Boréale (CrB), les Chiens de Chasse (CVn), le Cygne (Cyg), le Dauphin (Del), le Dragon (Dra), le Petit Cheval (Equ), Hercule (Her), le Lézard (Lac), le Lynx (Lyn), la Lyre (Lyr), le Microscope (Mic), le Serpentaire (Oph), Pégase (Peg), Persée (Per), le Poisson Austral (PsA), le Poisson (Psc), la Grande Ourse (UMa), la Petite Ourse (UMi), l'Ecu de Sobieski (Sct), le Serpent (Ser), la Flèche (Sge), le Sagittaire (Sgr), le Triangle (Tri), le Petit Renard (Vul). Le Soleil dans sa course apparente sur l'écliptique est accompagné de plusieurs planètes proches. Celles qui sont à l'est peuvent être observées au coucher du Soleil et au début de nuit selon leur élongation et leur magnitude, celles qui sont à l'ouest le seront en fin de nuit et au lever du Soleil sous les mêmes conditions. La figure suivante montre la configuration au 15 septembre 2013. Les cartes du ciel sont générées à l'aide du logiciel libre Stellarium. Phénomènes astronomiquesPar définition, l'instant de l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord correspond au moment où la longitude géocentrique apparente du centre du Soleil est égale à 180 degrés. À cet instant, l'ascension droite n'est pas exactement égale à 12h et la déclinaison du centre du Soleil n'est pas nulle car la latitude apparente du centre du Soleil n'est pas nulle, mais ces deux dernières valeurs sont proches de zéro. La direction du centre du Soleil est alors très proche de la direction opposée au point gamma, intersection de l'écliptique et de l'équateur céleste. La définition de cette direction est donc unique sur la sphère céleste. Il ne faut pas confondre la direction de l'équinoxe d'automne qui est unique et le fait que le Soleil passe par cette direction. Ainsi dans l'hémisphère nord le début de l'automne correspond au passage du Soleil dans la direction de l'équinoxe d'automne alors que ce même phénomène traduit le début du printemps dans l'hémisphère sud. Notre calendrier (le calendrier grégorien) est construit de manière à éviter la dérive des dates des changements de saisons en conservant une date quasi fixe pour le début de chaque saison. La date de l'équinoxe d'automne est, en 2013, le dimanche 22 septembre à 20h 44m 9,5s UTC, soit 22h 44m 9,5s en temps légal français (UTC + 2h). À cet instant la latitude géocentrique du centre du Soleil est de -0,42", son ascension droite est de 11h 59m 59,989s et sa déclinaison est de -0,38". Comme on le constate, la déclinaison et la latitude sont très proches de zéro et l'ascension droite est très proche de 12h. C'est pourquoi on dit souvent que le Soleil est dans la direction opposée au point gamma, ce qui est en partie exact dans la mesure où le diamètre apparent du Soleil est de l'ordre de trente minutes d'angle. Néanmoins pour un calcul à la seconde de temps près, le choix de la définition est important, en effet la déclinaison du centre du Soleil est nulle à 20h 43m 45,8s UTC et l'ascension droite du centre du Soleil est égale à 12h à 20h 44m 13,8s UTC. Dans le calendrier grégorien, créé en 1582, l'équinoxe d'automne peut tomber le 21, 22, 23 ou 24 septembre. Il tombe en général le 22 ou le 23 septembre. Il tombera le 21 septembre en 2092 et ce sera la première fois depuis la création du calendrier grégorien. Cela se reproduira en 2096, puis en 2464, 2468, 2472, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492, 2493, 2496 et 2497. Il est tombé un 24 septembre en 1803, 1807, 1903, 1907, 1911, 1915, 1919, 1923, 1927 et 1931, il tombera de nouveau à cette date en 2303. Le jour de l'équinoxe, si on fait abstraction de la réfraction atmosphérique, la durée de la nuit est égale à la durée du jour. C'est également le jour où le Soleil se lève plein est et se couche plein ouest.

Nouvelles astronomiquesDes mesures et démesure de la

Machine à mesurer construite par Gautier, installée à l'Observatoire en 1892. Le plan incliné, sur lequel est fixée la plaque photographique, se déplace sur le socle en fonte. La lecture des positions d'étoiles se fait au moyen d'un microscope et d'une boîte micrométrique (Bibliothèque de l'Observatoire de Paris). Le 7 janvier 1839, François Arago, directeur de l'observatoire de Paris, présente l'invention du daguerréotype à l'académie des sciences (l'iodure d'argent qui recouvre une plaque de cuivre réagit à la lumière et permet ainsi de restituer en noir et blanc l'image d'un objet projeté par une lentille sur la plaque). Cependant, ce n'est qu'après l'invention au début des années 1870 des plaques photographiques au gélatino-bromure d'argent que l'astronomie va intégrer la photographie dans ses méthodes d'observation. En 1882, William Pickering (1858-1938) aux Etats-Unis et David Gill (1843-1914) en Afrique du Sud songent à la photographie pour établir une cartographie du ciel. La nécessité de cartographier le ciel s'explique par la possibilité de repérer facilement des objets nouveaux, tels que comètes et astéroïdes, parmi les étoiles « fixes » du ciel. De telles cartes du ciel auraient pu permettre la découverte visuelle de la planète Neptune en 1846. A Paris, les frères Henry donnent vie au projet en 1884 en taillant un objectif de 16 cm de diamètre spécialement dédié à la photographie et en montrant le premier cliché de l'amas de Persée. L'Amiral Mouchez, arrivé à la tête de l'observatoire de Paris en 1878, est séduit par cette nouvelle méthode d'observation. Dès 1885, il va alors apporter son soutien entier aux frères Henry en finançant la construction par Gautier d'un équatorial photographique de 33 cm d'ouverture et de 343 cm de distance focale ; la première photographie est prise le 17 avril 1885. Mouchez invite alors une cinquantaine de savants du monde entier à un congrès à Paris du 16 au 27 avril 1887. La grande entreprise de la « Carte du Ciel » est lancée. C'est le plus vaste travail collaboratif international jamais tenté : 18 observatoires – 22 vers la fin du projet en 1970 – vont œuvrer de concert pour photographier la totalité du ciel en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes instruments. L'instrument de la carte du ciel est celui construit par les frères Henry en 1885. Le ciel est découpé en bandes de déclinaisons de cinq ou six degrés de largeur. Chaque observatoire se voit assigner une zone du ciel à photographier. Deux séries de clichés sont réalisées sur des plaques de 160 mm de côté couvrant un champ carré sur le ciel de deux degrés de côté : une série « catalogue » avec au moins deux poses pour différencier étoiles et faux-points, dont l'une a une durée double de l'autre (6 mn et 3 mn) et suffisantes pour atteindre la magnitude 11 ; l'autre est une série « carte » qui doit révéler les étoiles jusqu'à la magnitude 14, ce qui nécessite des temps de pose de 40 mn. Sur chaque plaque, un réseau de 130x130 mm, à mailles carrés de 5 mm de côté, est imprimé. Gautier et ses successeurs resteront jusqu'en 1947 les constructeurs et fournisseurs officiels exclusifs de ces plaques. Grâce à ce réseau, la mesure des positions des étoiles se fait avec une précision d'un micron (1/1000e de mm), ce qui représente une précision angulaire de 0,06ʺ (l'échelle sur la plaque est de 1ʹ par millimètre). Il est également indispensable d'inventer une machine à mesurer les clichés. Les frères Henry s'en chargent et la font construire par Gautier. Elle comporte un microscope équipé d'un micromètre et d'un cercle divisé, un chariot mobile sur des rails et portant un plateau circulaire tournant sur lequel on fixe le cliché. L'éclairage se fait par-dessous. Vingt à trente « dames de la carte du ciel » sont employées dans chaque observatoire à la mesure des clichés. Tâche herculéenne. En tout, 22652 plaques sont mesurées manuellement d'où seront extraites les positions de près de 5 millions d'étoiles jusqu'à la magnitude 12 avec une précision d'environ 0,5ʺ. Elles sont regroupées dans le « catalogue astrographique ». Quant au second projet, la carte du ciel proprement dite, il ne sera jamais mené à son terme ; la reproduction des cartes à partir de plaques de cuivre s'avéra excessivement coûteuse et beaucoup de zones ne seront jamais photographiées. Catalogues d'étoiles et télescopes de Schmidt

Le télescope franco-belge de Schmidt de l'observatoire de Haute Provence. On remarque que la lentille correctrice diminue l'ouverture du télescope ce qui donne cet aspect particulier au télescope de Schmidt. Bien qu'il ne fut pas complètement terminé, le programme international de la « Carte du ciel » ne fut pas un échec. Le but des astronomes de la fin du XIXème siècle était double : disposer d'une carte reprenant toutes les étoiles jusqu'à une certaine magnitude et aussi disposer d'un catalogue d'étoiles, listant les positions et caractéristiques d'un grand nombre d'étoiles. La carte permet d'identifier les objets nouveaux (astéroïdes , comètes). Le catalogue fournit pour chacune des étoiles sa position précise dans un repère accessible à tous ainsi que sa magnitude et son mouvement propre, c'est-à-dire les éléments de son déplacement sur la sphère des fixes. Un catalogue correspond obligatoirement à une date puisque le mouvement des étoiles n'est plus négligé. Pour l'astrométriste, un catalogue se caractérise par la précision de la position des étoiles ainsi que par le nombre d'étoiles de ce catalogue qui vont échantillonner la sphère céleste. Les astronomes souhaitent une précision toujours plus grande afin de définir un système de référence céleste stable permettant de comprendre le mouvement des astres et de savoir ce qui est fixe et ce qui ne l'est pas. En fait, un astre fixe à une époque donnée est un astre dont le mouvement propre est trop faible pour être détecté ! La connaissance du système solaire nécessite un catalogue d'étoiles particulièrement précis afin de mesurer la position des planètes et des autres corps dans un système de référence absolu et de modéliser leur mouvement. Le programme de la « Carte du Ciel » a permis la construction du « Catalogue astrographique », premier catalogue construit à partir de plaques photographiques et rassemblant les étoiles jusqu'à la magnitude 12 mais n'a pas permis d'obtenir une carte de l'ensemble du ciel comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Les limites du programme de la Carte du ciel étaient les suivantes :

Pour augmenter la magnitude des étoiles observées, il fallait augmenter l'ouverture de l'instrument (la taille de la lentille ou passer au télescope réflecteur). Un réflecteur est malheureusement moins stable qu'un réfracteur pour les besoins de l'astrométrie mais les méthodes de réduction progressent. Pour augmenter le champ, il fallait augmenter la taille des plaques photographiques ou diminuer la focale de l'instrument utilisé mais un grand champ était affecté de distorsion comme la coma dès qu'on s'éloignait du centre. On pouvait diminuer cette distorsion en diaphragmant l'instrument mais alors on diminuait la magnitude limite…Il ne faut pas oublier non plus que la plaque photographique est plane alors que l'image du ciel au foyer de l'instrument est sphérique comme la sphère céleste et son rayon est égal à la distance focale de l'instrument. Comment résoudre ce problème ? La fin de la mission du satellite franco-américan Jason-1 a été officiellement annoncée le 1er juillet 2013, à 16h37 UT, après dix jours de tentatives infructueuses de reprise de contact avec le satellite, qui avait depuis longtemps dépassé le temps dévolu à sa phase opérationnelle. Lancé en décembre 2001, successeur du satellite altimétrique TOPEX/Poséïdon, Jason-1 a été le premier satellite d'une série de missions altimétriques qui se poursuit aujourd'hui, sur des plateformes similaires, avec Jason-2. La détermination depuis l'espace du niveau moyen des mers impose en effet une continuité des mesures, pour éviter toute erreur due à des biais instrumentaux mal évalués dans l'estimation de l'évolution du niveau moyen des mers, aux niveaux mondial et régionaux. Un prochain séminaire "Temps-Espace" de la saison 2013-2014 reviendra sur les enjeux de ces missions, qu'ils soient de nature scientifique ou sociétale. Rappelons ici le niveau de précision prodigieux atteint par ces missions en orbite autour de la Terre, de l'ordre du centimètre pour la précision d'orbite, et de l'ordre du millimètre par an pour les variations de niveau moyen des mers. Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis l'avénement de l'ère spatiale, aboutissant à une modélisation désormais extrêmement précise du champ de gravité de la Terre à travers des modèles comprenant plusieurs dizaines de milliers de coefficients traduisant la répartition des masses à différentes échelles spatiales. Le rôle joué par les équations de mécanique spatiale est primordial, quand elles sont exprimées dans des jeux de paramètres bien adaptés : elles se révèlent être alors un outil d'analyse extraordinairement puissant pour analyser la sensibilité de l'orbite à chacun de ces coefficients. L'erreur radiale d'orbite est l'un de ces paramètres, puisqu'elle permet de s'assurer que la mesure de la distance, par radar, entre la position du satellite et les points de surface de la mer situés sur sa trace, permet effectivement d'obtenir, par simple différence, le niveau moyen de la mer en partant du centre de la Terre. La dernière commande a donc été envoyée au satellite après presque 12 années passées en opération, et 53 535 révolutions autour de la Terre à 1336 kilomètres d'altitude. La trace au sol était répétitive, pour assurer tous les dix jours le survol des mêmes points de l'océan. C'est sur cette même orbite qu'avait été placé Jason-2, et c'est sur cette même orbite que sera placé Jason-3 en 2014. On lit parfois dans certaines revues que les axes du Grand Canal du château de Versailles sont orientés est-ouest et nord-sud. Certains en ont déduit, avec juste raison, que le Soleil devait se coucher dans l'axe du grand canal les jours des équinoxes. Or l'azimut de l'axe n'est pas parfaitement est-ouest, il s'en écarte d'environ 22° ce qui change considérablement les dates où ce phénomène est observable. L'altitude du sol devant la façade du château de Versailles tournée vers le Grand Canal est de 142 mètres, l'horizon dans la direction du Grand Canal est surélevé en raison d'une colline de 128 mètres d'altitude située à 10650 mètres. L'azimut de l'axe du Grand Canal est de 111°49'56", soit environ 111°50'. En tenant compte de la réfraction atmosphérique et de ces différents paramètres, nous avons calculé que le centre du Soleil se couche en 2013 dans l'axe du Grand Canal aux dates suivantes :

Attention : Si le Soleil à son coucher vous éblouit ne le regardez pas directement, c'est qu'il est encore trop haut sur l'horizon. Dans ce cas évitez de le photographier sans filtre, vous risquez d'endommager votre appareil photo et votre vue si vous utilisez un appareil à visée réflexe.

Depuis la construction de la Grande Arche à La Défense, l'horizon n'est plus dégagé lorsque l'on regarde dans l'axe de l'Arc de Triomphe depuis les Champs Élysées. Une barre horizontale correspondant au sommet de la Grande Arche est visible sous l'arche de l'Arc de Triomphe, cette barre horizontale masque également une partie du Soleil couchant. Plus on s'approche de l'Arc, plus sommet de la Grande Arche est bas sur l'horizon, mais plus le diamètre apparent de l'arche augmente alors que le diamètre apparent du Soleil reste constant. Depuis la place de la Concorde, le diamètre de l'arche est vu sous un angle apparent de 23,6', le diamètre solaire est donc toujours plus important que cette valeur ; le Soleil ne sera donc jamais en entier sous l'arche. Ces calculs sont des prévisions tenant compte de la réfraction atmosphérique et du dénivellement entre un observateur situé place de la Concorde (au pied de l'obélisque) dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Une variation même minime avec cet axe peut induire des différences notables dans l'azimut du Soleil (un mètre à droite ou à gauche change l'azimut d'environ 1,63') et des différences de temps de quelques dizaines de secondes sur les prévisions. Si vous vous déplacez vers la gauche de l'axe, le décalage de temps est négatif et si vous vous déplacez vers la droite de l'axe le décalage de temps se fait positivement. Le tableau suivant donne les jours et les heures de visibilité du phénomène (en heure légale française) :

Depuis le rondpoint Champs Élysée Clemenceau, le diamètre de l'arche est vu sous un angle apparent de 33,6', le diamètre solaire est donc quasi identique à cette valeur. C'est donc la position idéale pour photographier le Soleil sous l'arche. Ces calculs sont des prévisions tenant compte de la réfraction atmosphérique et du dénivellement entre un observateur situé au rondpoint Champs Élysées Clemenceau (au centre de l'avenue) dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Une variation même minime avec cet axe peut induire des différences notables dans l'azimut du Soleil (un mètre à droite ou à gauche change l'azimut d'environ 2,32') et des différences de temps de quelques dizaines de secondes sur les prévisions. De nouveau, si vous vous déplacez vers la gauche de l'axe, le décalage de temps est négatif et si vous vous déplacez vers la droite de l'axe le décalage de temps se fait positivement. Le tableau suivant donne les jours et les heures de visibilité du phénomène (en heure légale française) :

Remarques : le 1er août le Soleil sera un peu trop haut alors que le 4 août il sera presque au niveau de l'horizon. Attention : Si le Soleil à son coucher vous éblouit ne le regardez pas directement, c'est qu'il est encore trop haut sur l'horizon. Dans ce cas évitez de le photographier sans filtre, vous risquez d'endommager votre appareil photo et votre vue si vous utilisez un appareil à visée réflexe.

|

| Haut de page | © IMCCE Tous droits réservés | http://www.imcce.fr |