Quelques définitions

Il s’agit en réalité de traînées lumineuses laissées dans le ciel par des grains spatiaux qui tombent sur la Terre. Ces grains ou météoroïdes sont des morceaux d’astéroïdes qui peuvent mesurer quelques dizaines de centimètres ou des résidus millimétriques de comètes. En entrant à grande vitesse dans l’atmosphère de notre planète (parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde), ils frottent tellement sur l’air qu’ils commencent à s’échauffer et fondre en surface.

Ce phénomène est responsable de la traînée brillante qui dure en moyenne un tiers de seconde, mais qui peut parfois persister plusieurs secondes dans le ciel, et aussi de la croûte de fusion qui peut se former à la surface des cailloux les plus gros, ceux qui ne vont pas fondre entièrement et dont on retrouvera des fragments au sol, que l’on appellera météorites.

Il faut distinguer 3 éléments :

- Le météore, le phénomène lumineux dans l’atmosphère ;

- Le météoroïde, le caillou spatial qui traverse la couche atmosphérique à une vitesse comprise entre 11 et 72 km/s. L’atmosphère autour et derrière le météoroïde devient brillante (météore), car l’air est porté à plusieurs milliers de degrés. Le météoroïde peut fondre complètement sous cet effet ou finir par toucher le sol et devenir une météorite.

- La météorite, qui est donc un météoroïde suffisamment gros et lent pour ne pas s’être désagrégé complètement dans l’atmosphère et toucher le sol. Il y a beaucoup plus de petits météoroïdes que de gros !

Pourquoi les étudier ?

Les météores constituent aujourd’hui le moyen le plus efficace d’échanger de la matière dans le Système solaire. Les météoroïdes étant éjectés par des comètes (par le processus de dégazage) ou des astéroïdes (par des collisions), ils peuvent nous apprendre beaucoup sur la composition et l’histoire du Système solaire. Cependant, ils sont extrêmement difficiles à détecter, à la fois car ils sont trop petits pour être observés directement dans un télescope, et trop grands pour diffuser efficacement la lumière du Soleil. Les observations dans l’infrarouge ont révélé des courants denses en météoroïdes.

Les plus gros météoroïdes survivent à l’entrée atmosphérique quand ils sont suffisamment lents. Par définition, ce qui reste du météoroïde initial et qu’on peut ramasser au sol est une météorite. En fonction de leur origine, ces météorites peuvent avoir des compositions plus métalliques (si elles proviennent du cœur d’un astéroïde différencié par exemple), plus rocheuses ou plus ou moins riches en chondres, ces premières gouttes de matière qui se sont condensées lors de la naissance du Système solaire. Les météorites sont donc les témoins de la composition des objets les plus reculés du Système solaire, que ce soit dans le temps ou dans l’espace.

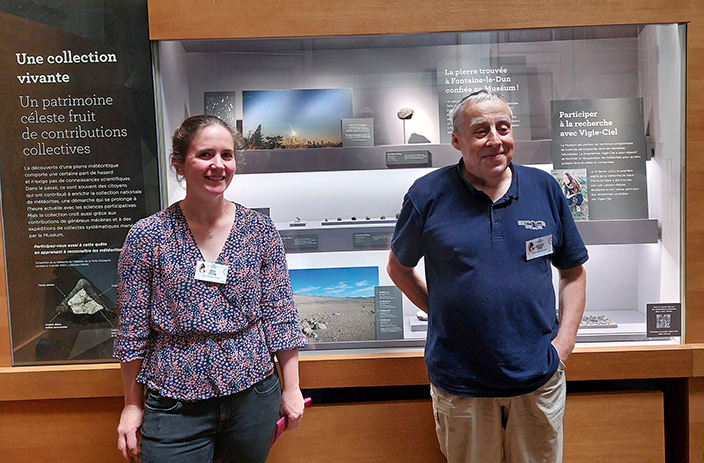

Les travaux menés au sein de l’équipe Pegase de l’IMCCE visent à comprendre leur origine et leur rôle dans notre système planétaire. Pour cela, des travaux inédits sur la dynamique des courants de météoroïdes et le développement d’outils d’observation sont en cours.

L’observation

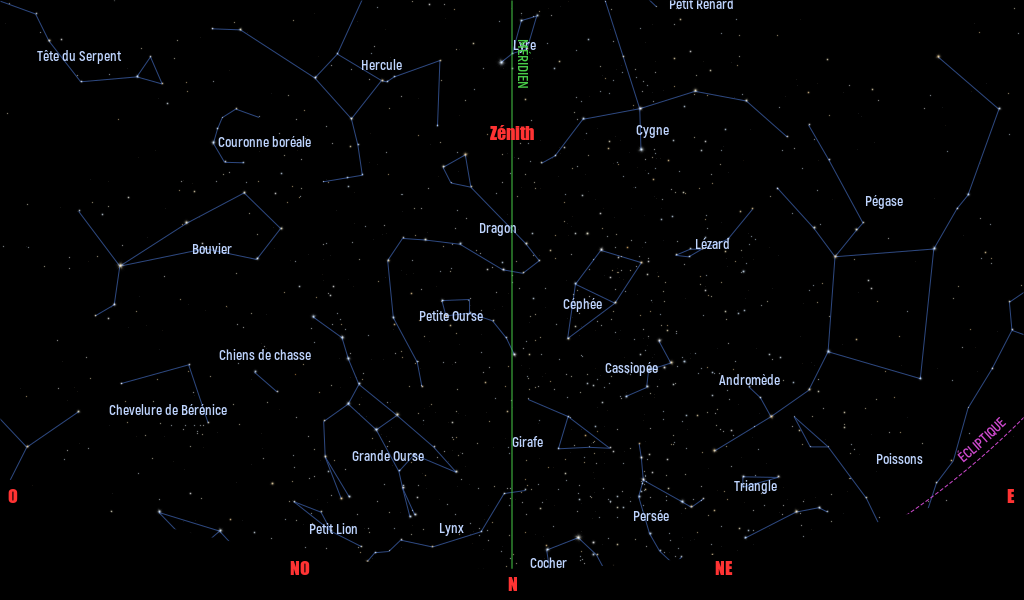

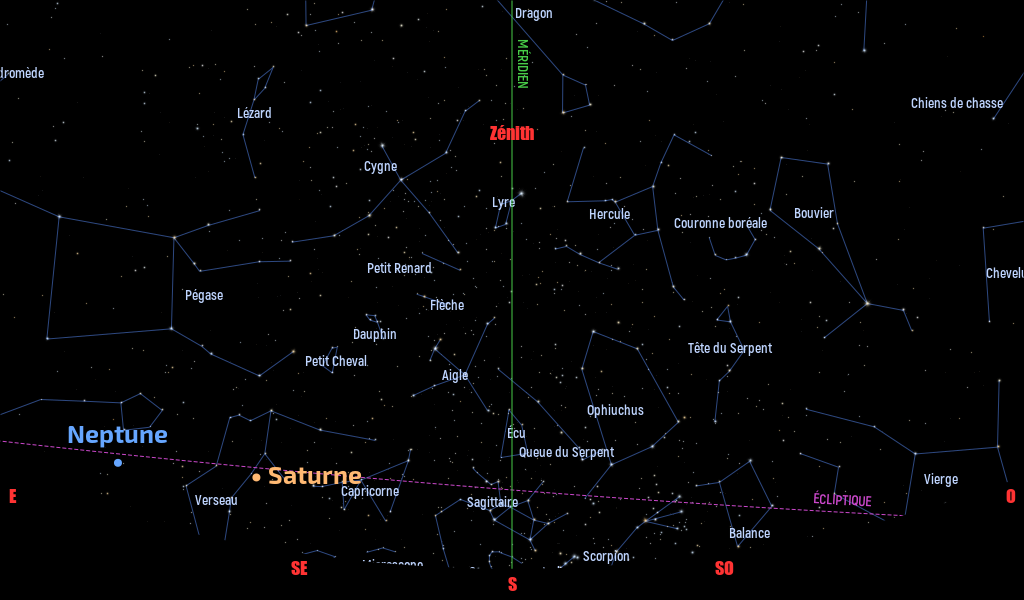

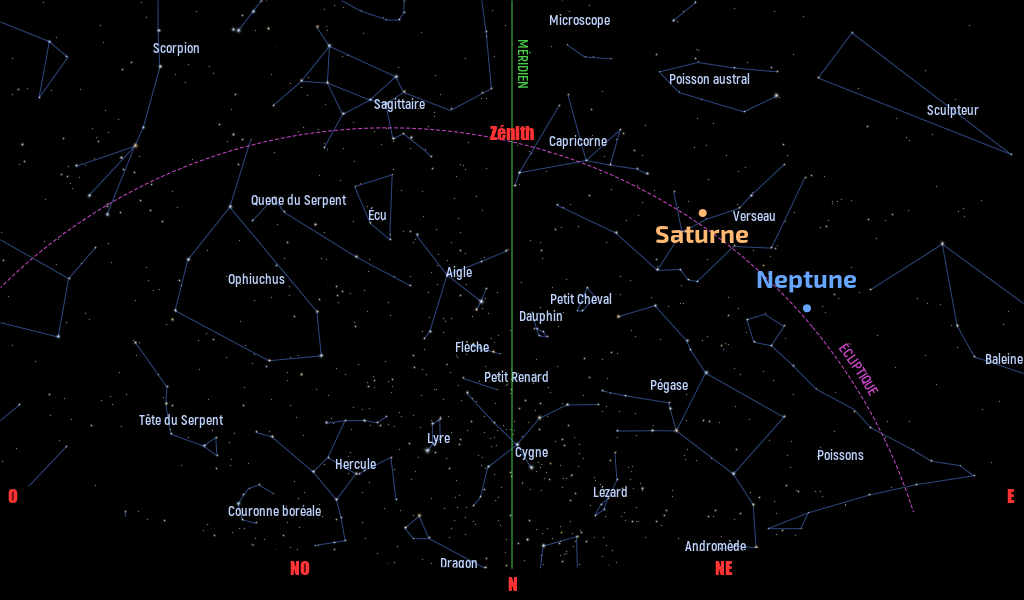

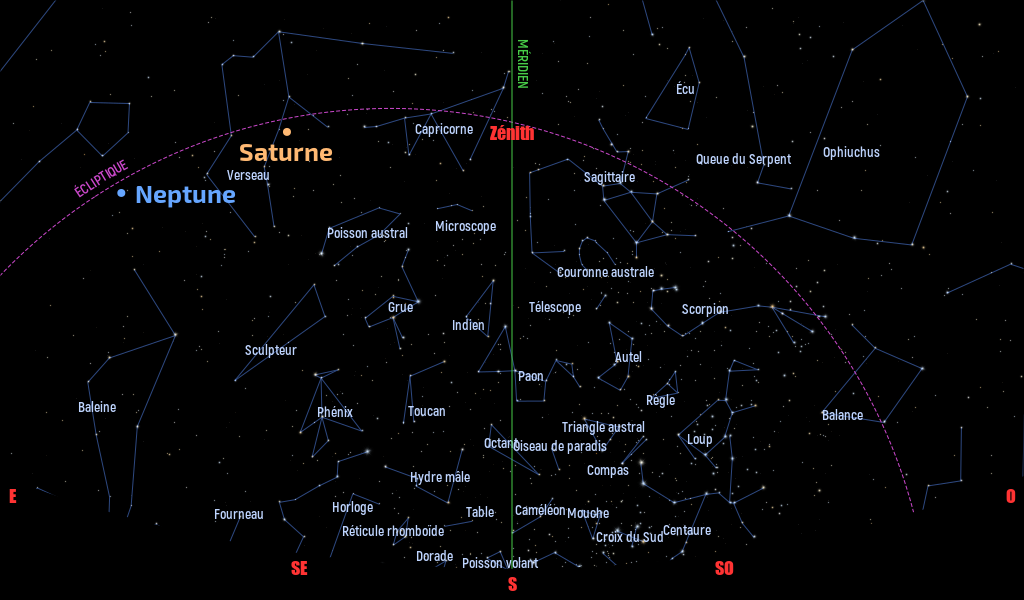

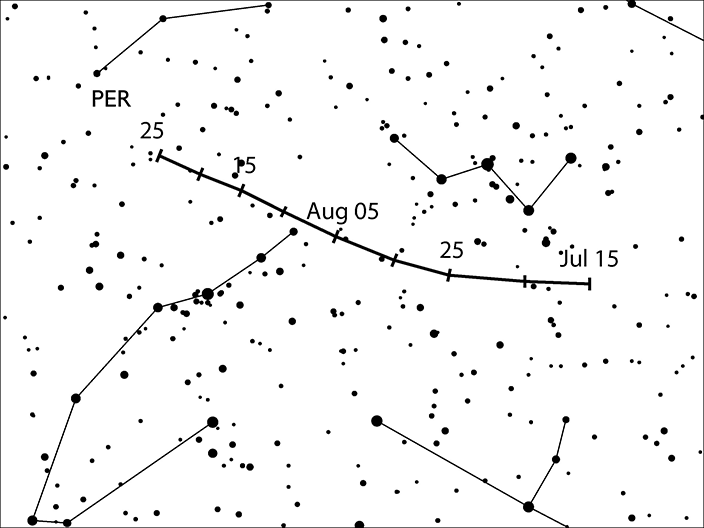

Chaque année, la Terre croise sur sa propre orbite ces nuages plus ou moins denses de météoroïdes. Ces pluies ont donc lieu plus ou moins aux mêmes périodes chaque année. Ces essaims portent le nom associé à la constellation où se situe le radiant, c'est à dire le point du ciel d’où semblent provenir les étoiles filantes. Parmi les pluies les plus célèbres, on compte les Quadrantides en janvier (constellation du Bouvier – anciennement Quadrant), les Lyrides en avril (constellation de la Lyre), les Êta aquarides (constellation du Verseau) en mai, les Perséides en août (constellation de Persée), les Léonides en novembre (constellation du Lion) et les Géminides en décembre (constellation des Gémeaux).

Les essaims météoritiques sont en général associés à une comète (ou parfois un astéroïde) qui a laissé un nuage de météoroïdes sur son orbite. Les Perséides sont issues des particules laissées par la comète 109P/Swift-Tuttle dans son sillage, tandis que les Êta aquarides proviennent de la comète de 1P/Halley.

Les données officielles sur les pluies de météores sont consultables sur le International Meteor Organization

Un autre paramètre entre en compte dans les essaims météoritiques, il s’agit du ZHR pour Zenithal Hourly Rate, c’est-à-dire le taux moyen horaire zénithal. Il donne une indication de la densité de l’essaim et permet d’estimer de manière grossière combien d’étoiles filantes seront observables sur une période donnée. En termes d’intensité, les essaims les plus denses, offrant un bon nombre d’étoiles filantes visibles à l’œil nu, sont les Géminides, les Quadrantides et les Perséides.

La saison estivale est la période idéale pour pouvoir enfin consacrer du temps à la découverte du ciel. Si l’on débute, point n’est besoin d’être équipé d’instruments, car l’être humain possède l’un des meilleurs instruments, souvent ignoré et négligé : son œil. Bien sûr, il collecte peu de lumière et grossit très peu ce qu’il voit. Mais ces inconvénients sont compensés par une très grande mobilité et surtout un champ incroyablement large de près de 170° (des jumelles à large champ n’offrent que 5 à 7°). De ce fait, aucun instrument, même le plus cher, ne permet d’accéder à une vision aussi large. On aurait donc tort de le négliger tant il peut rendre de précieux services. À ce titre, il est par exemple incontournable pour l’observation des étoiles filantes ; ça tombe bien, l’été est une période qui se prête bien à leur observation, le mois d’août en particulier avec les fameuses Perséides.

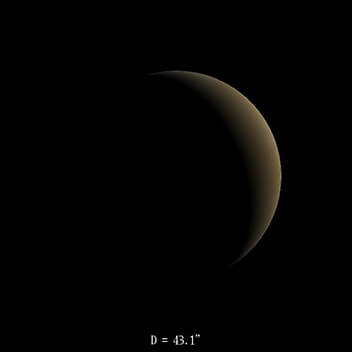

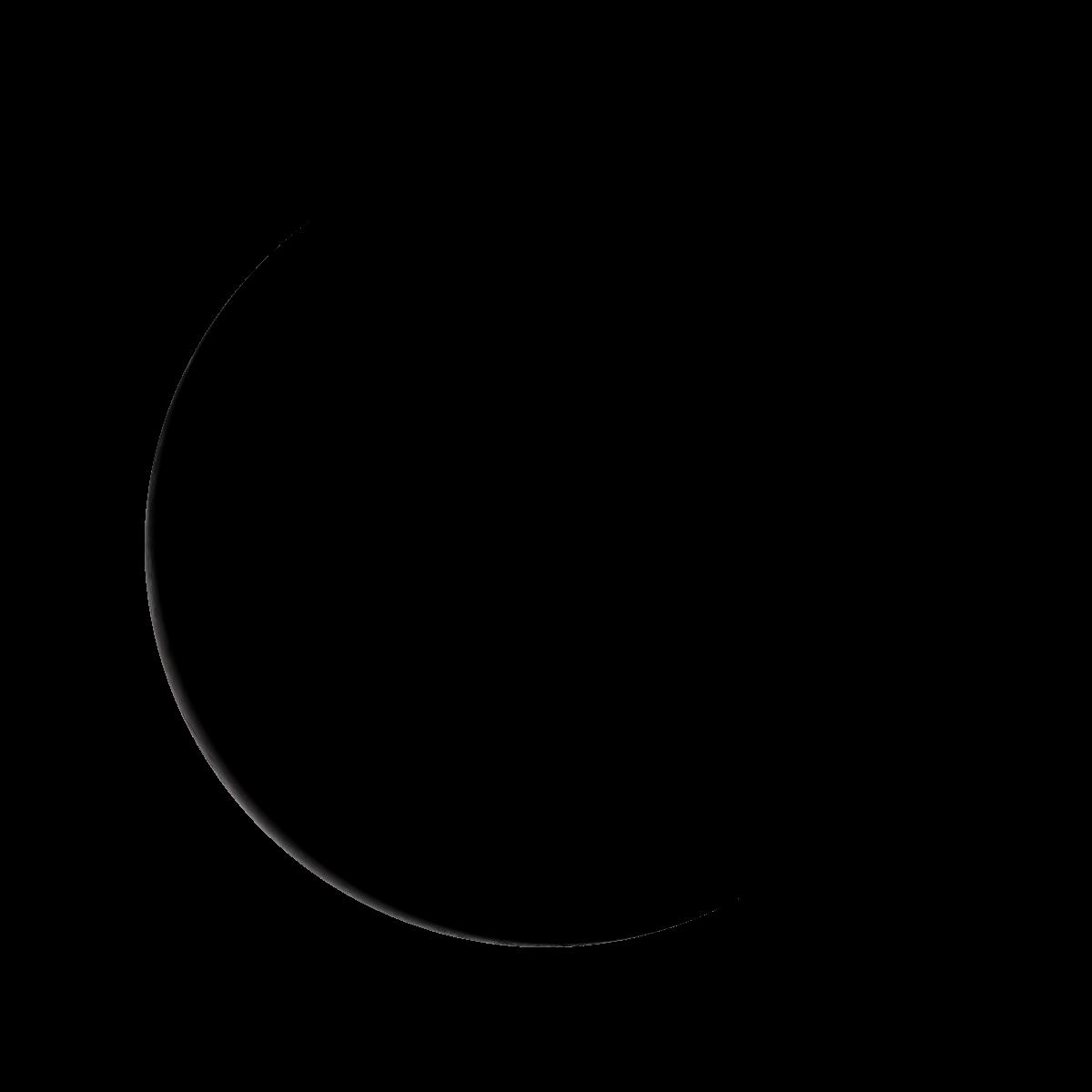

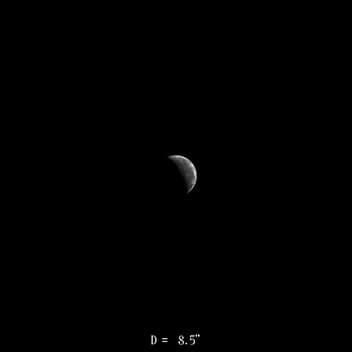

La bonne nouvelle est que cette année, la période concernée est aussi celle de la nouvelle lune, puisque cette dernière aura lieu le mercredi 16 août 2023. Si la chance nous offre une météo clémente avec un ciel dégagé, cette absence de lune sera la garantie d’un beau ciel noir donnant accès aux plus petites et plus faibles étoiles filantes. Pour cette année 2023, le ZHR (ou Taux Horaire Zénithal : évaluation du nombre de météores que pourrait voir en une heure un observateur idéalement placé sous un ciel d’un noir parfait) devrait avoisiner le chiffre de 100. Mais ce chiffre théorique, optimal, doit être pondéré – en France métropolitaine, le radiant des Perséides n’est pas au zénith… – et il est plus raisonnable d’envisager un chiffre proche de 60, ce qui, concrètement, offre en moyenne une étoile filante par minute.

Pour savourer ce phénomène, les meilleurs instruments sont l’œil nu, ainsi qu’un… transat et une couverture ! Si l’on veut en effet vraiment profiter du phénomène, il ne faut pas hésiter à y consacrer une heure ou deux, et, dès lors, privilégier le confort en retardant autant que possible la fatigue et le froid. D’où le transat et la couverture.

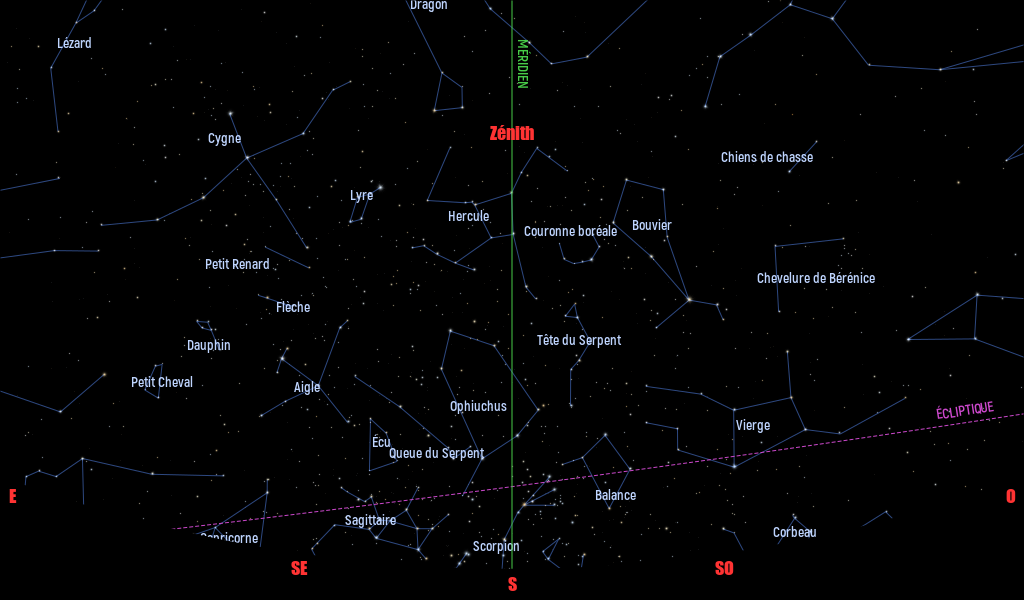

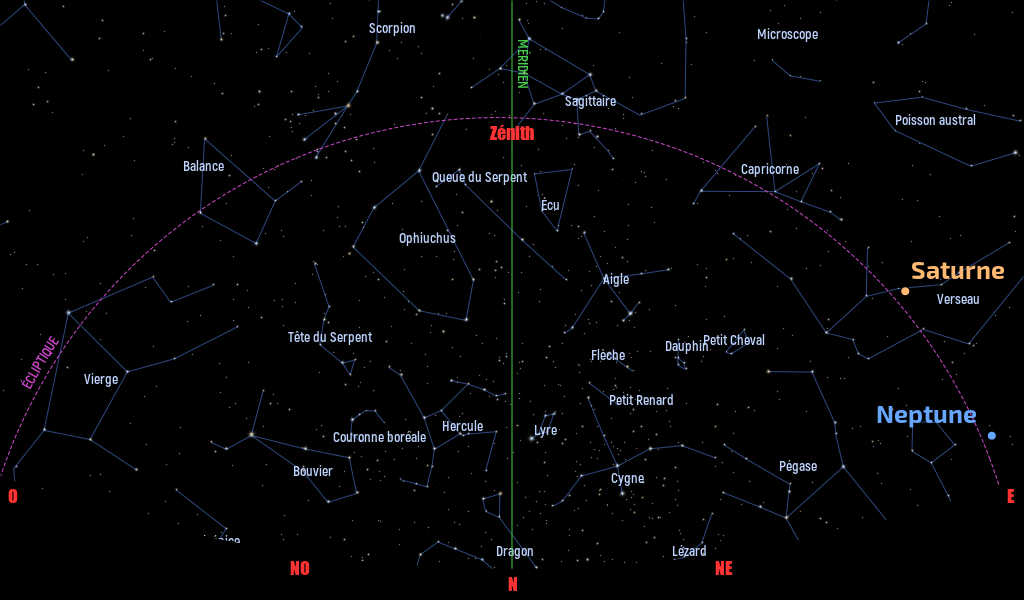

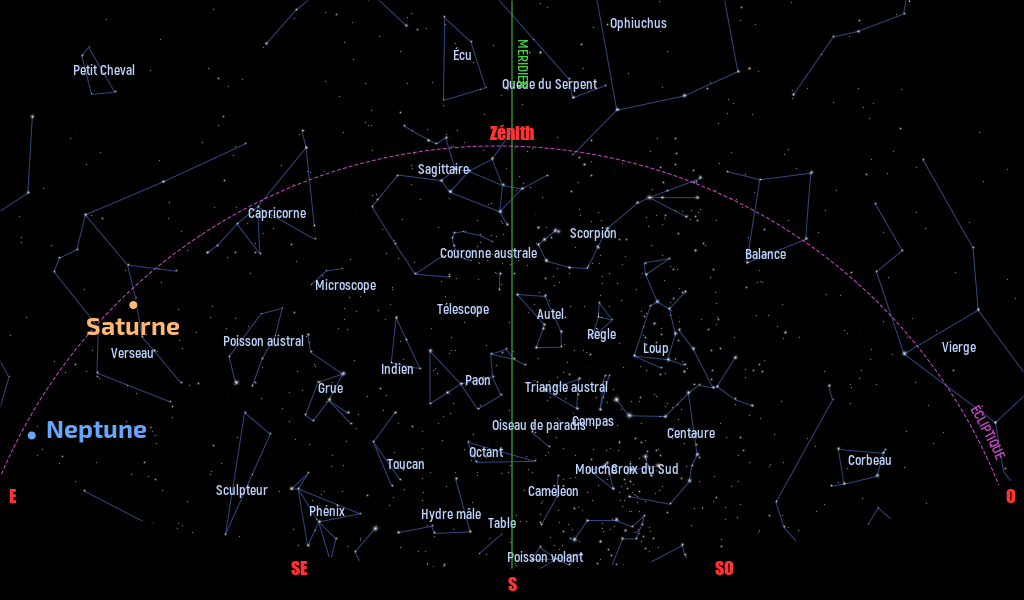

Pour ces Perséides, on se positionnera face à l’horizon est, soit face au lever de la constellation de Persée au mois d’août.

Que voit-on ?

Une simple pose photographique de 4 ou 5 minutes permet de mettre en évidence une origine commune des étoiles filantes observées ; le radiant est le point central duquel semble provenir chaque traînée. Sur cette image de l’essaim des Géminides, on distingue bien la position du radiant :

Les Perséides sont des étoiles filantes assez rapides (vitesse moyenne : 59 km/s).

Contrairement à une éclipse dont chaque instant clef (immersion, émersion…) est prévisible à la seconde près, il est totalement impossible de prédire les instants et le nombre des étoiles filantes d’un essaim. Il est donc toujours intéressant d’observer longuement ces phénomènes furtifs mais très esthétiques pour faire des comptages.

Les rendez-vous à ne pas manquer

- Perséides le 13 août, de 7 h à 14 h TU pour le maximum, mais la pluie dure plusieurs semaines : quelques dizaines de météores visibles par heure à l’œil nu.

- Orionides le 22 octobre : en provenance de la comète 1P/Halley, quelques météores visibles par heure à l’œil nu.

- Géminides le 14 décembre à 19 h TU : la seconde pluie la plus abondante de l’année, de quelques météores à des dizaines visibles par heure à l’œil nu. La pluie dure quelques jours : privilégier les 2 nuits avant le maximum si on ne peut observer à l’heure indiquée.