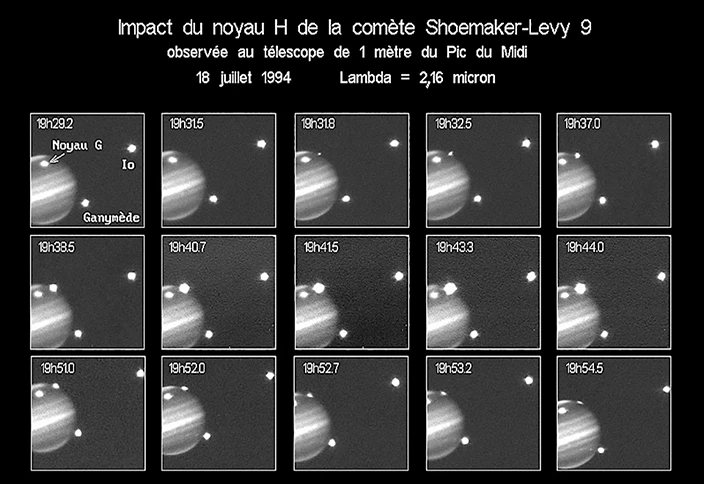

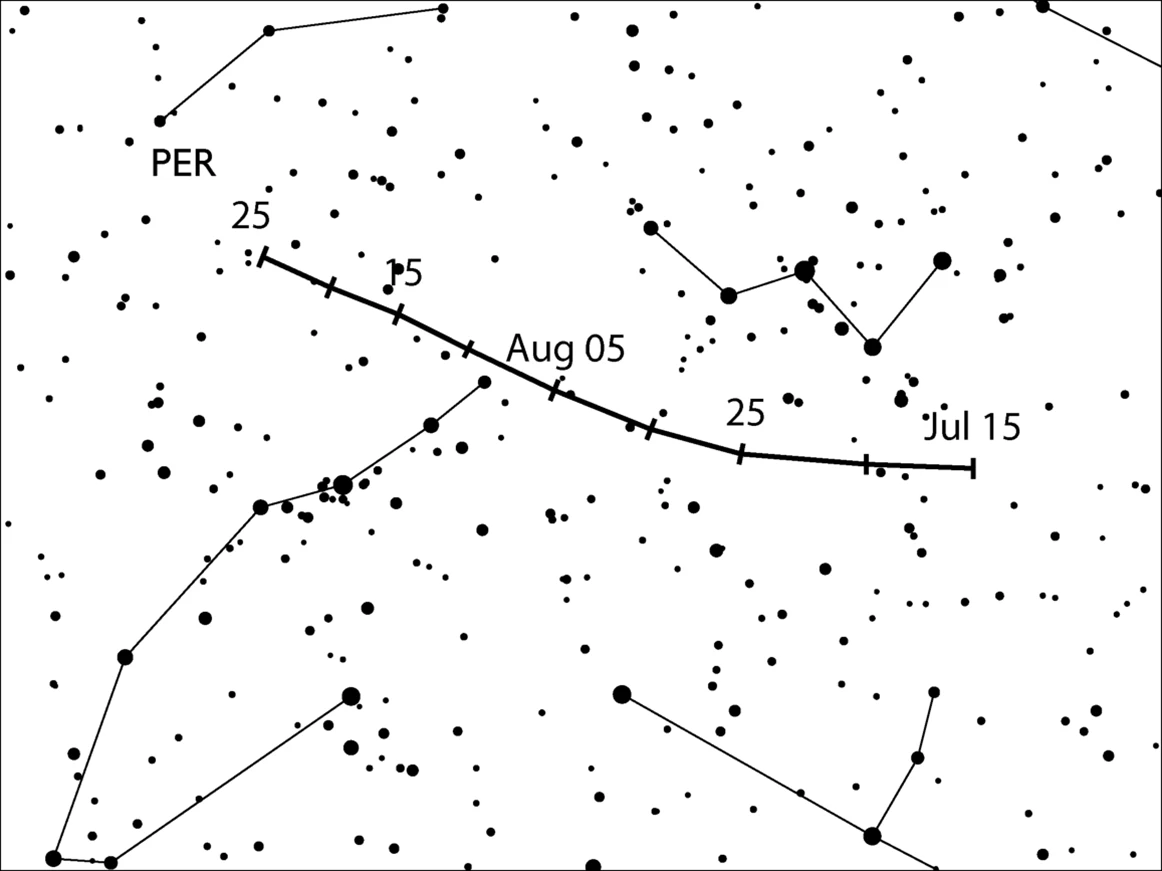

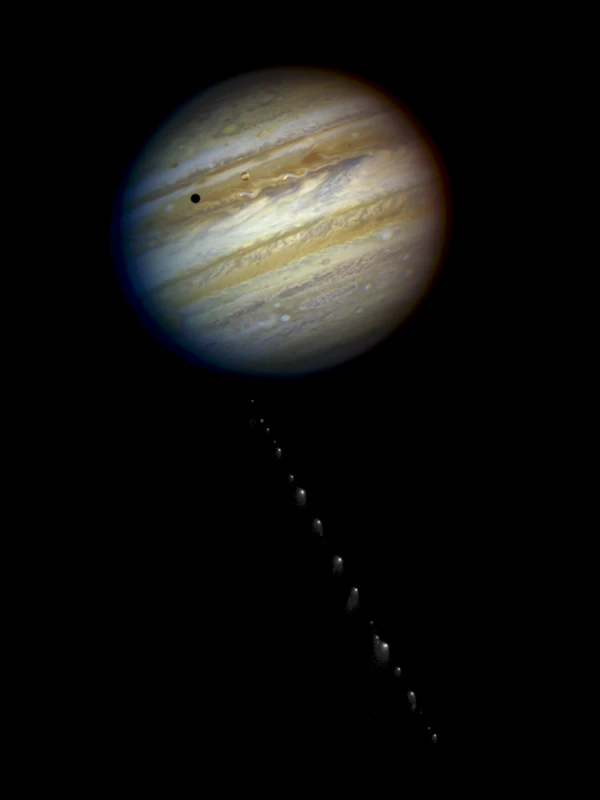

La comète Shoemaker-Levy 9, officiellement désignée D/1993 F2 (Shoemaker-Levy), parfois abrégée en SL9, a été découverte en mars 1993 par le télescope de Schmidt de 40 cm de l’observatoire du mont Palomar. Cette découverte est une première, car il s’avère que la comète est en orbite autour de Jupiter, ce qui n’a jamais été observé auparavant. Sa capture par la planète gazeuse remonterait à 20 ou 30 ans. Mais une autre surprise attend les découvreurs : la comète n’est pas un objet unique, mais dévoile un chapelet de fragments qui se suivent. Il apparaît qu’en orbitant autour de Jupiter, la comète a pénétré en juillet 1992 dans la limite de roche générée par l’influence gravitationnelle de la planète. Le noyau de la comète n’a pas résisté à ces puissants effets de marée : il s’est fragmenté. Une image prise par le télescope spatial Hubble le 17 mai 1994 montre jusqu’à 21 fragments. Et les calculs prédisent qu’en juillet 1994, tous ces fragments doivent s’écraser sur la planète géante.

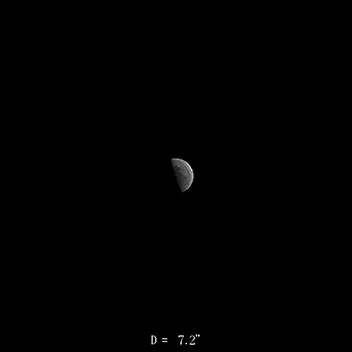

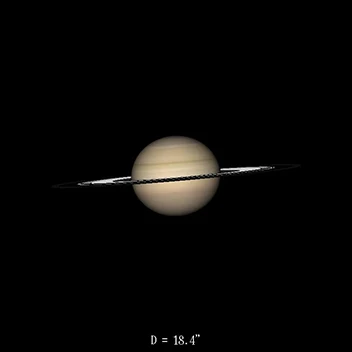

L’annonce fait grand bruit dans la communauté scientifique, car un tel phénomène n’a alors jamais été observé. Si la communauté professionnelle se mobilise dans de nombreux observatoires, les amateurs ne sont pas en reste : les plus aguerris vont imager l’événement (l’astronomie CCD amateur sort de ses premiers balbutiements…), les moins bien équipés vont au moins tenter de capturer l’événement visuellement. L’auteur de ses lignes fait partie de cette dernière catégorie. En juillet 1994, je passe mes vacances dans la station alpine d’Orcières-Merlette. Je dispose d’un modeste télescope de 115/900. Mais par chance, je rencontre par hasard dans la station un autre astronome amateur, mieux équipé, puisque ce dernier dispose d’un télescope de type Schmidt-Cassegrain de 200 mm de diamètre. C’est un excellent télescope pour l’observation planétaire, puisque s’il est équipé d’un miroir assez puissant, il offre aussi une longue focale de 2 mètres capable d’obtenir des amplifications importantes.

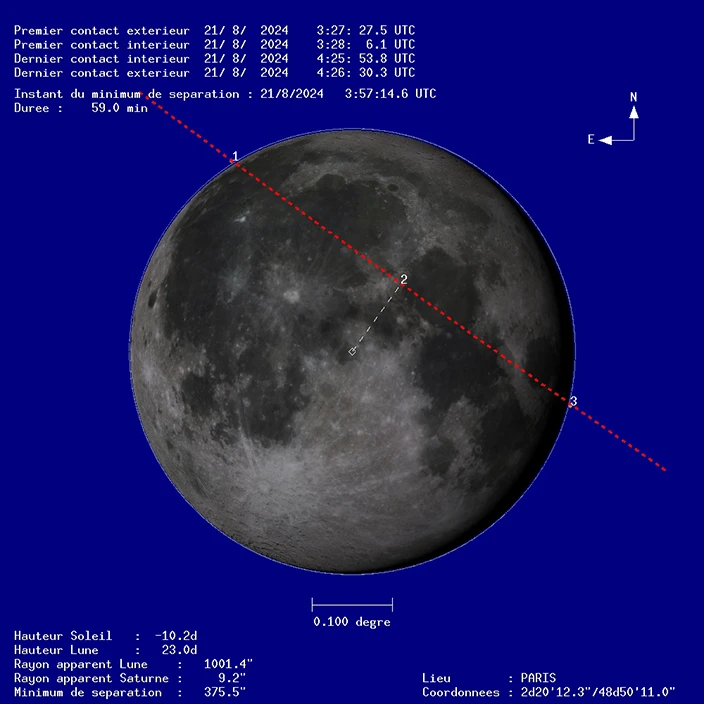

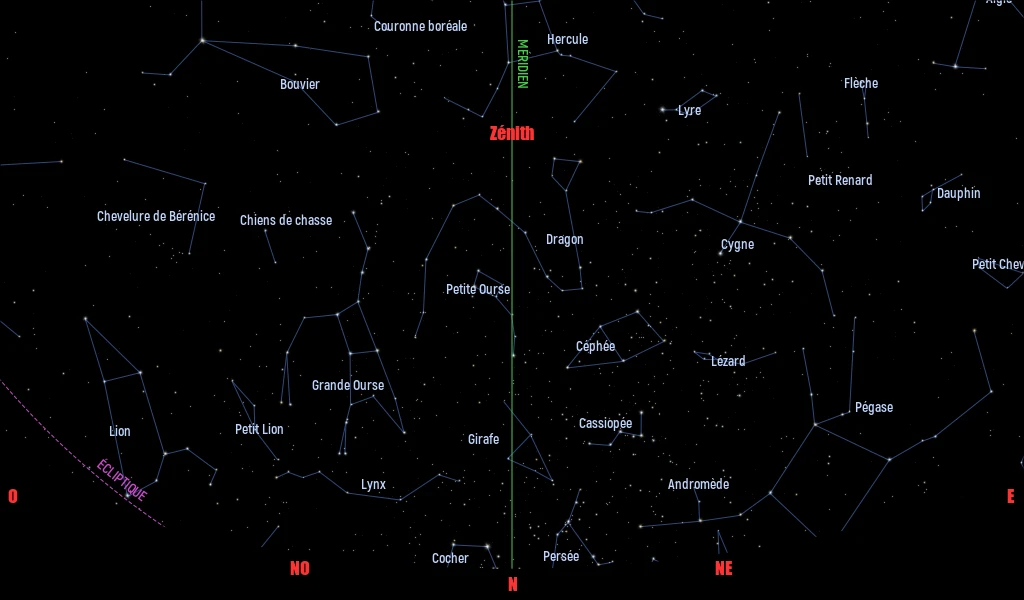

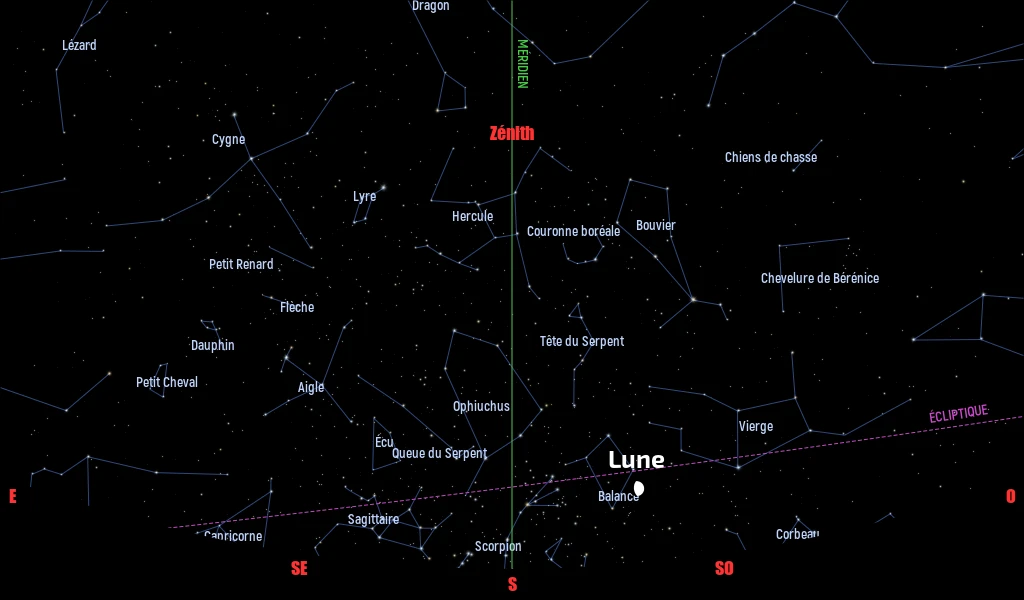

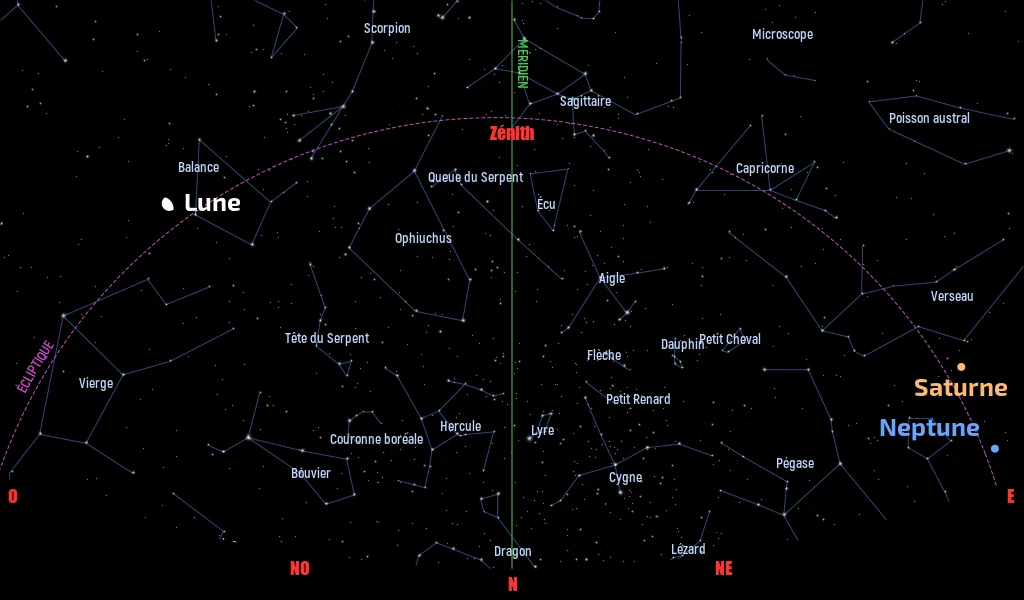

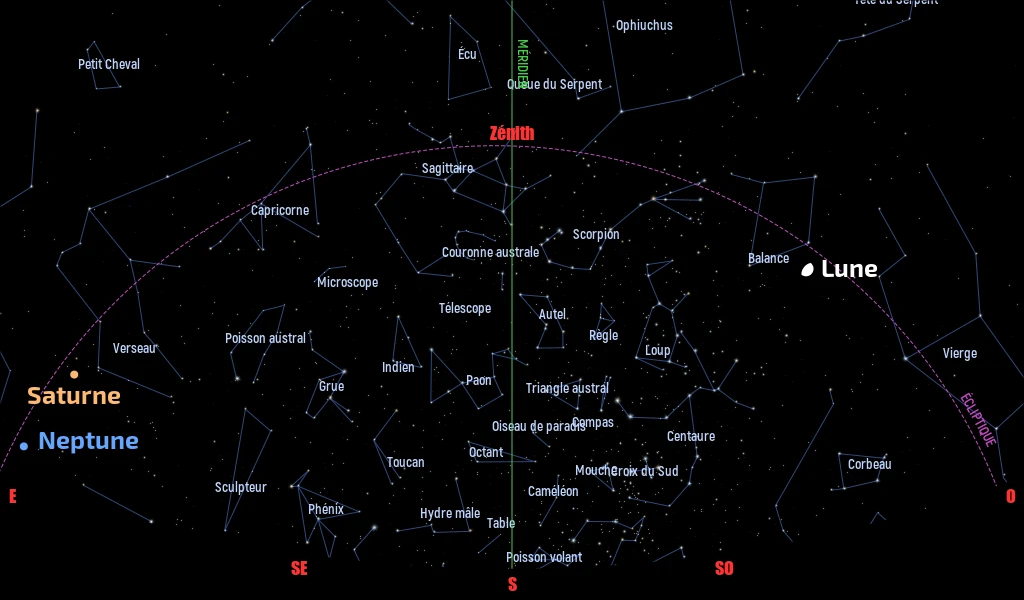

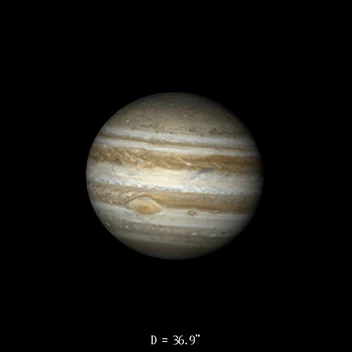

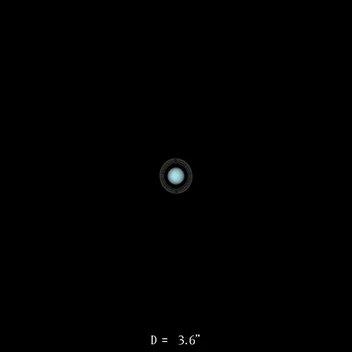

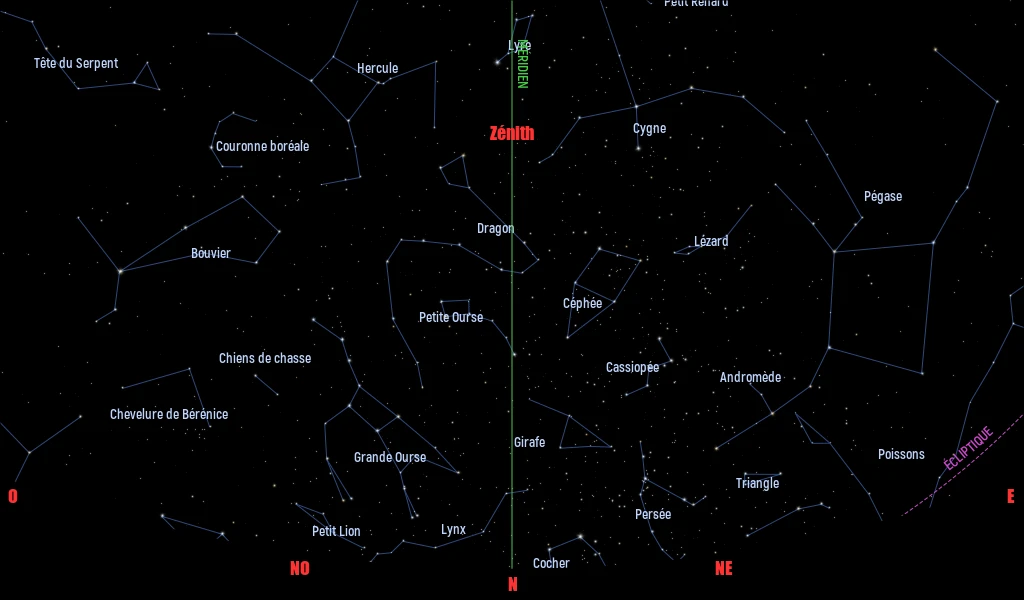

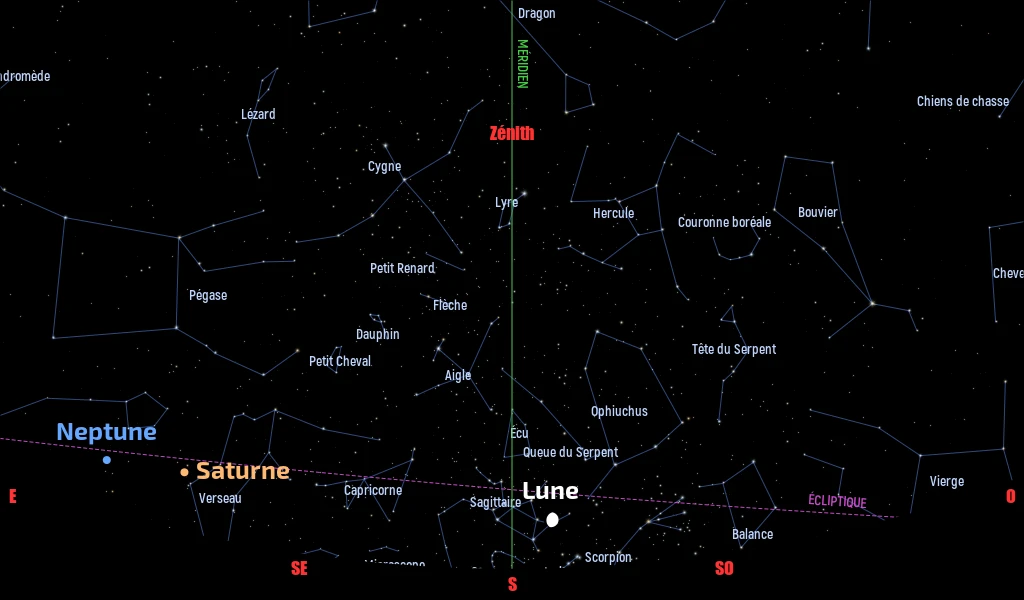

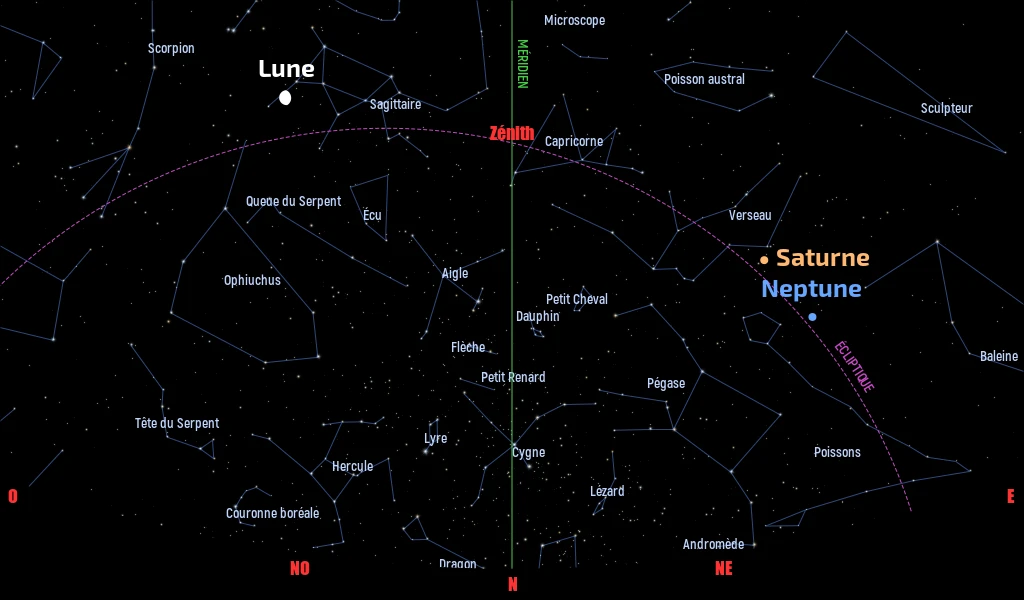

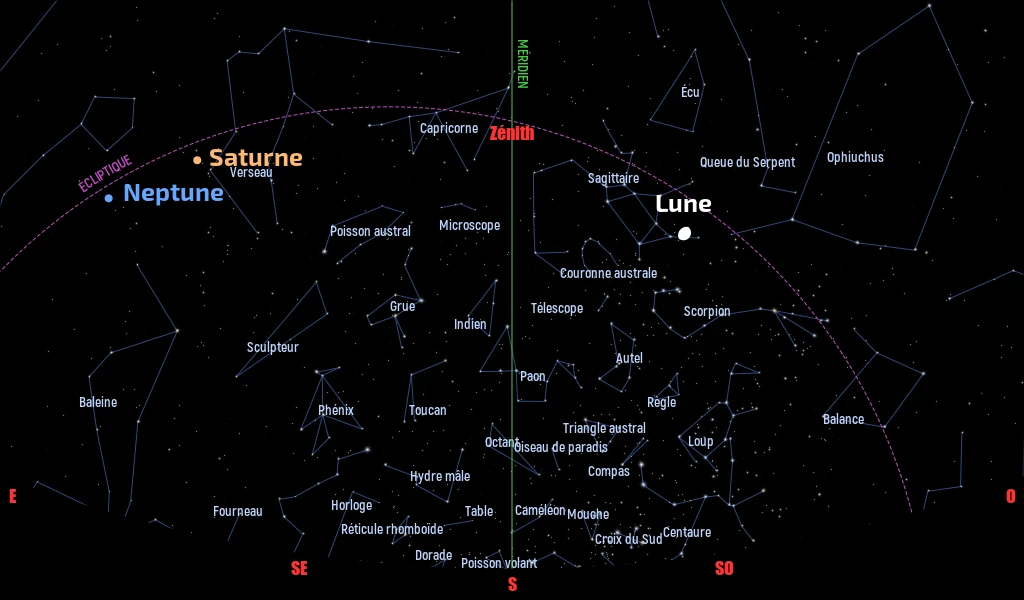

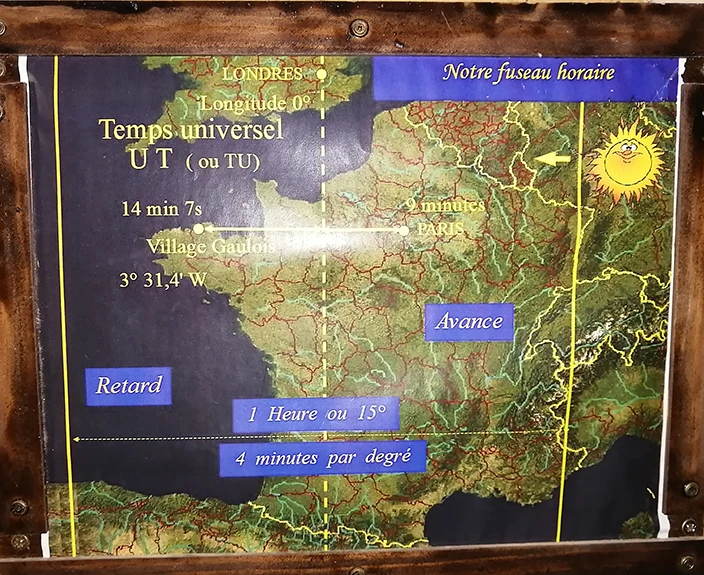

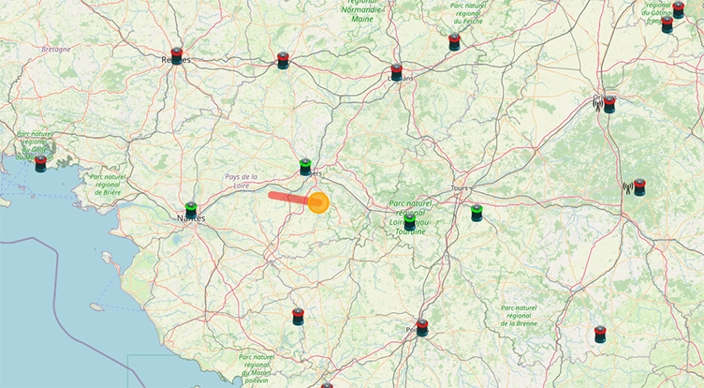

Malgré une météo très capricieuse (beaucoup de pluie) dans les Alpes en ce mois de juillet 1994, nous sommes donc deux astronomes amateurs présents ce samedi 16 juillet, et Uranus, le dieu du ciel, nous est favorable, puisque le ciel est clair ce soir-là. Le premier impact étant prévu vers 22 h 15 en Temps légal français, nous sommes dehors vers 21 h 45 et le télescope pointe Jupiter dès 22 h 00. Ce soir-là, vers 22 h 00, Jupiter se situe au-dessus de l’horizon ouest, à 4° au nord-est (en haut à gauche) d’un joli premier quartier de lune. Nous scrutons donc Jupiter, que nous grossissons 200 fois, ce qui offre un disque assez large pour permettre de distinguer des détails si jamais il y en a.

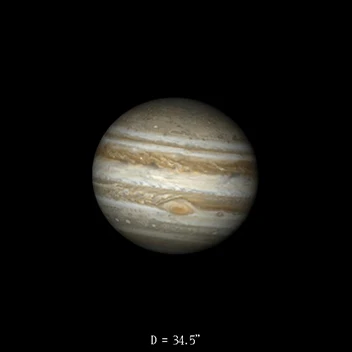

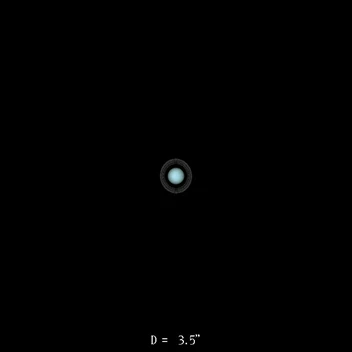

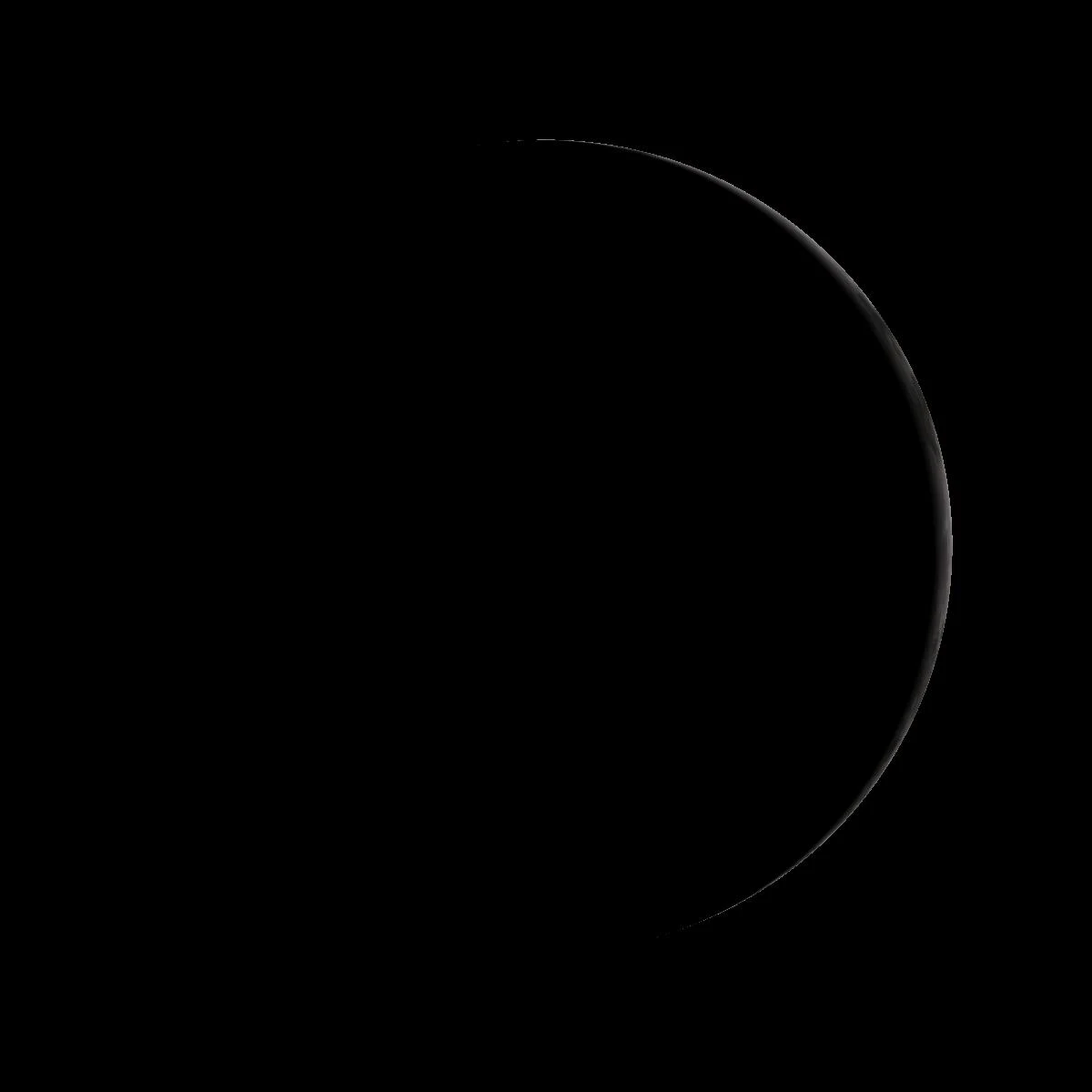

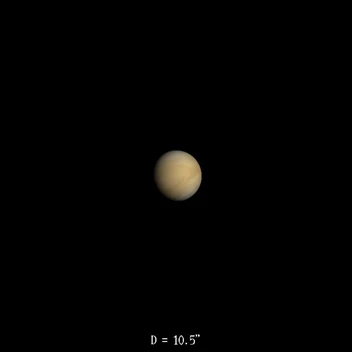

En toute honnêteté, dans mon for intérieur, j’ai de sérieux doutes sur la possibilité pour nous amateurs de pouvoir distinguer quoi que ce soit. En premier lieu, rappelons que la planète géante se situe ce soir-là à 767 millions de kilomètres de la Terre. D’autre part, j’ai souvent été refroidi par des annonces d’événements liés à des comètes et annoncés comme remarquables et qui au final n’ont pas tenu leurs promesses : en d’autres termes, rien n’a pu être observé visuellement au moment auquel le phénomène était annoncé. Je suis donc curieux, mais quelque peu dubitatif chaque fois que je colle l’œil à l’oculaire du télescope ce 16 juillet en scrutant le disque blanchâtre coupé par les deux bandes équatoriales. Et la première heure me donne raison, puisque nous n’observons rien d’anormal pendant de longues minutes.

Puis vers minuit, un détail attire notre attention sur le limbe de l’hémisphère sud. Nous semblons apercevoir une tache sombre émerger… Les minutes passent, la planète tourne sur elle-même, et ce qui était une suspicion devient une évidence : un détail tout à fait inhabituel apparaît sur le disque de la planète géante. J’ai pensé qu’il pouvait éventuellement s’agir de l’ombre d’un satellite qui se projetait sur le disque de Jupiter, comme on peut parfois le distinguer. Mais en poussant le grossissement, le détail n’avait pas l’aspect caractéristique d’un minuscule confetti parfaitement rond, comme celui de l’ombre d’un satellite, mais semblait plus allongé et diffus. Il fallait se rendre à l’évidence : nous observions en direct un peu médusés le résultat des premiers impacts des fragments de SL9 en train de s’écraser sur la plus grosse planète de notre système solaire. La chose était loin d’être banale : observé à une telle distance, avec un modeste télescope amateur, il fallait un phénomène d’une puissance phénoménale pour marquer à ce point la surface gazeuse de Jupiter.

Le phénomène était prévu pour durer du 16 au 22 juillet 1994. Durant tout ce laps de temps, et chaque fois que la météo nous offrait de rares trouées, nous suivions de jour en jour l’évolution du spectacle, avec un ballet de taches noires plus ou moins visibles, grosses et brillantes sur l’hémisphère sud de Jupiter.

Même 30 ans après, les images de ce spectacle grandiose sont indélébiles.