Le ciel urbain et sa pollution lumineuse n’étant guère synonymes de ciel étoilé, c’est sous un beau ciel de campagne que l’on fera les plus belles observations du ciel d’été (idem tout le reste de l’année au demeurant…).

Point n’est besoin d’être équipé d’un instrument puissant pour découvrir et savourer la voûte céleste estivale. Au contraire serions-nous tentés d’écrire, tant cette découverte simplement à l’œil nu ou avec des jumelles se révèle plaisante et instructive.

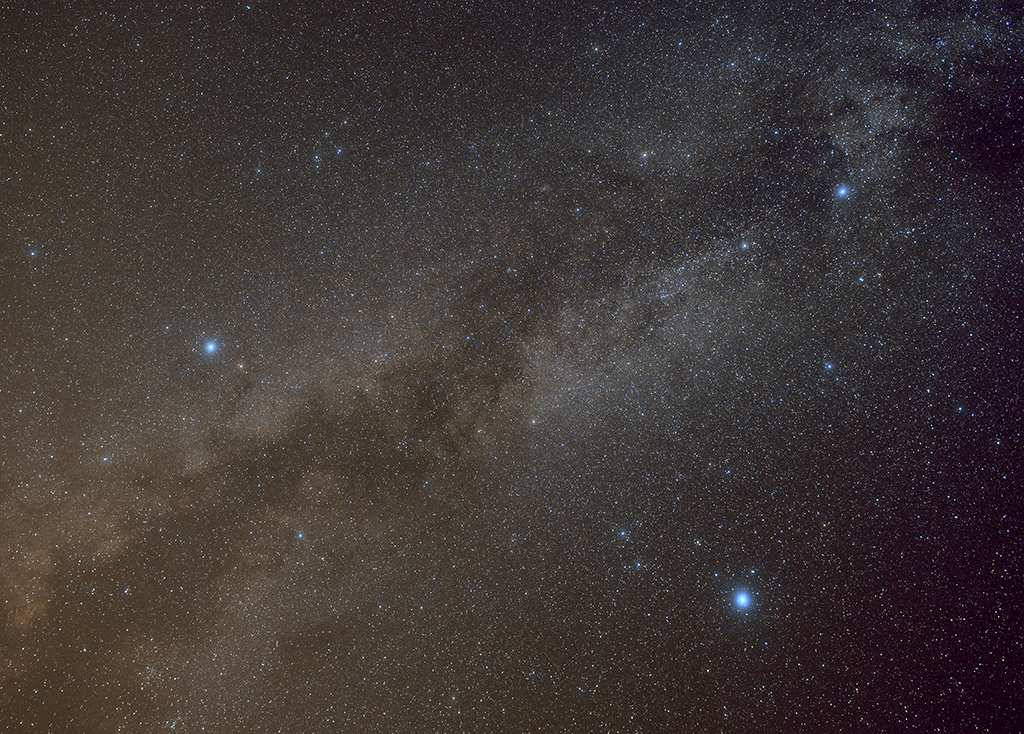

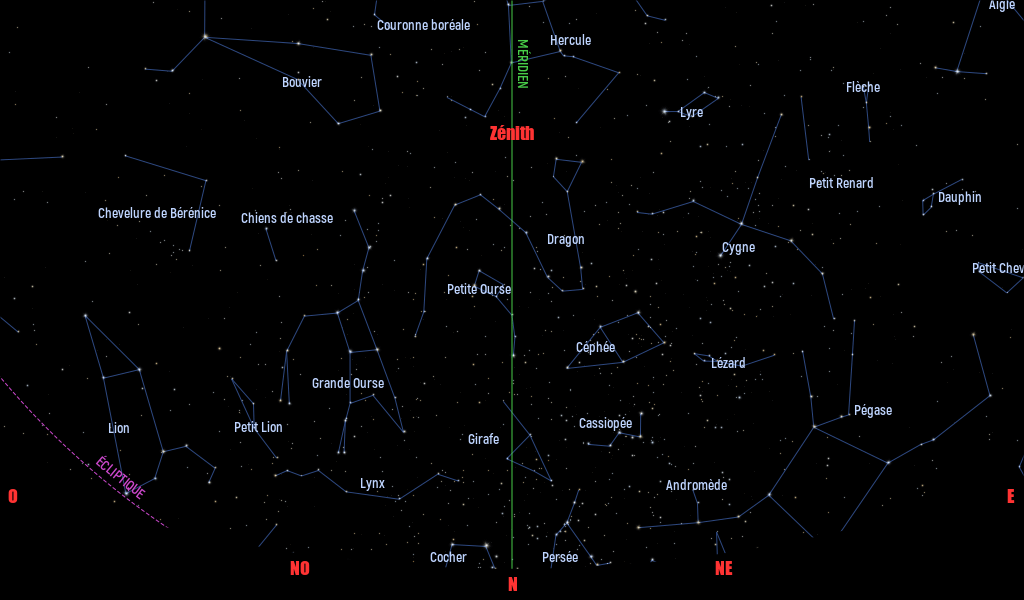

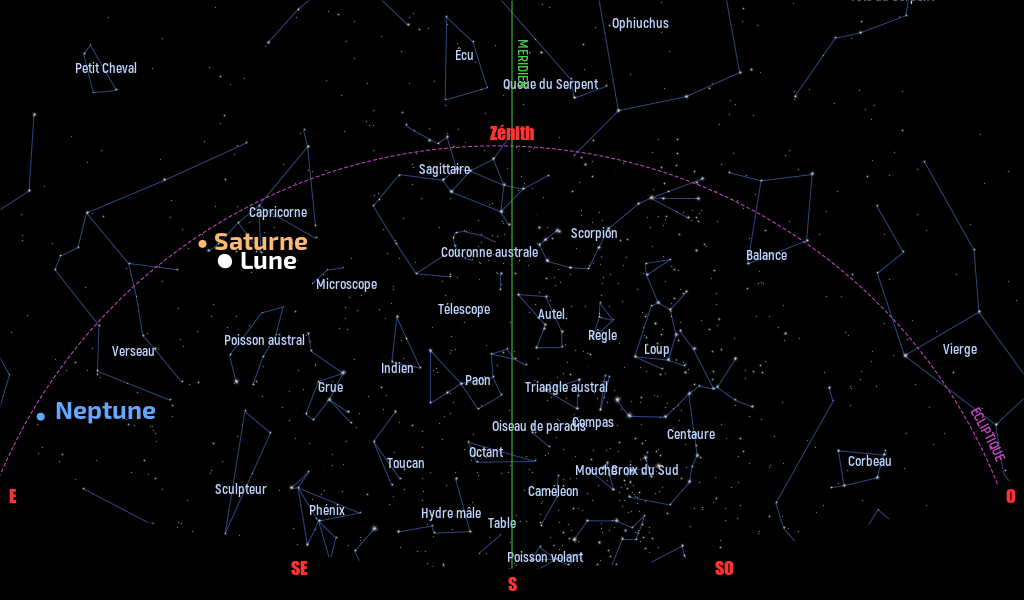

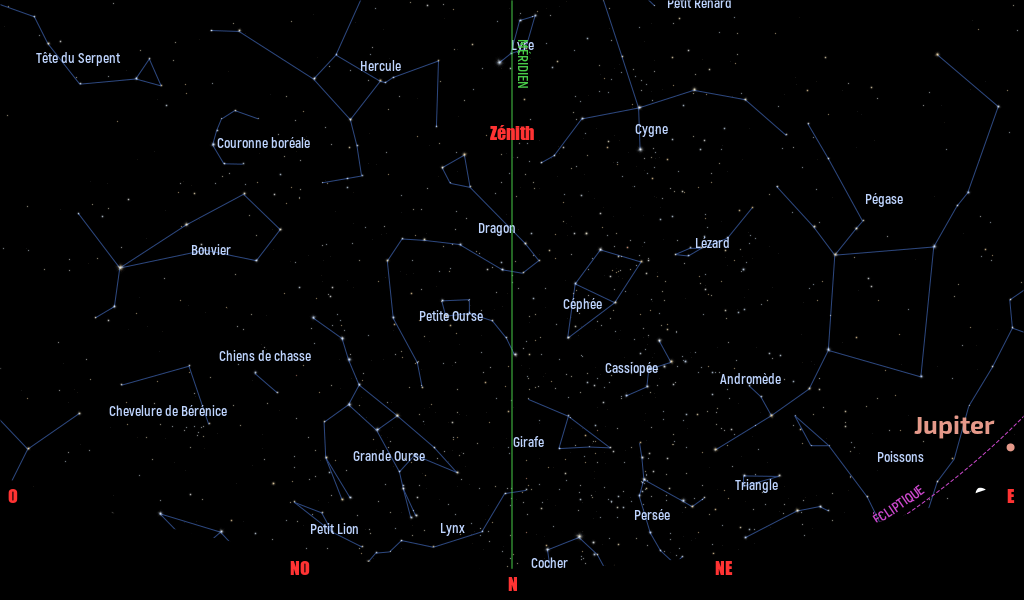

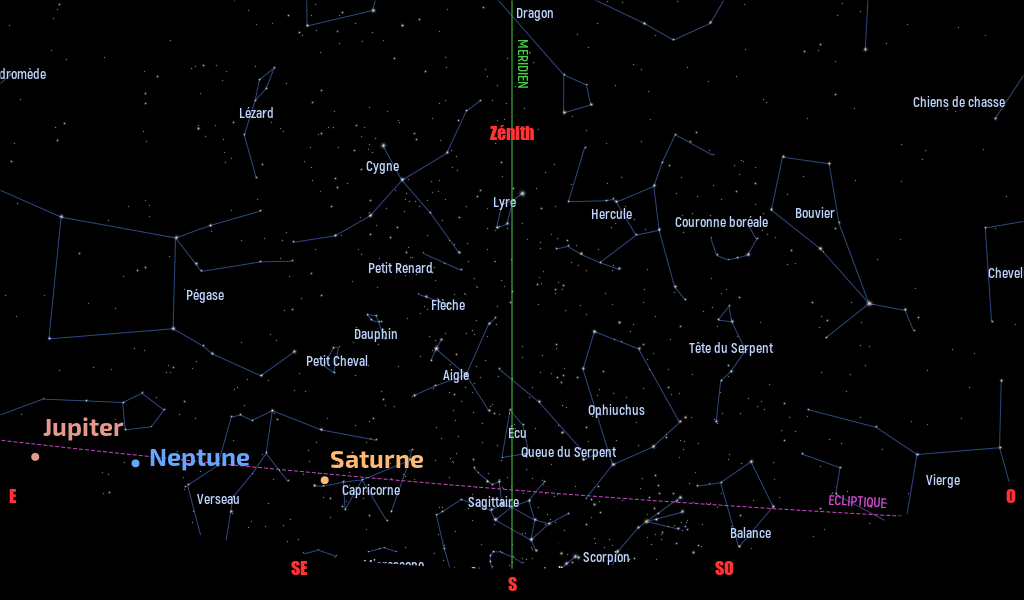

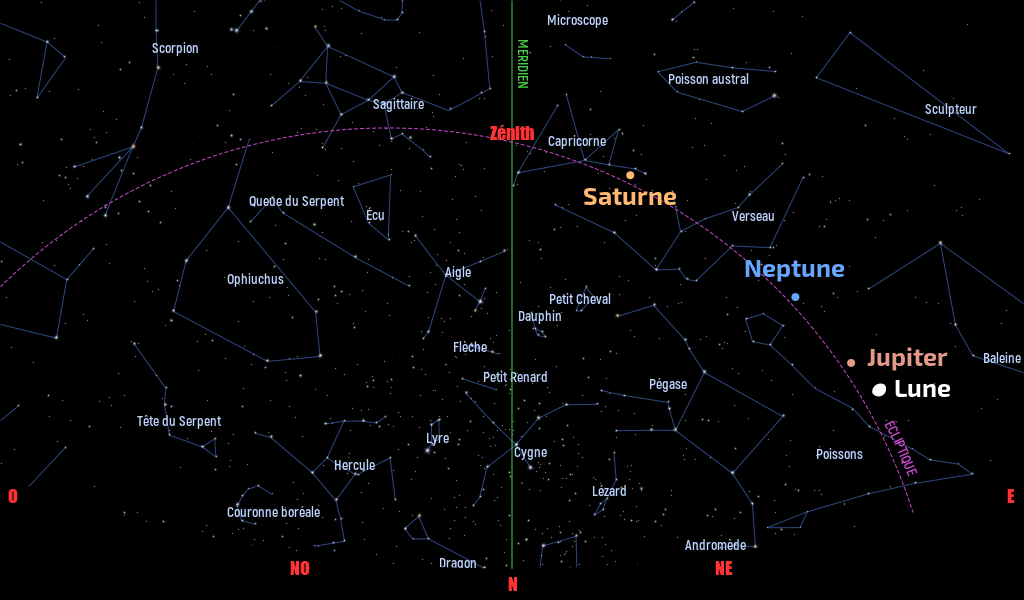

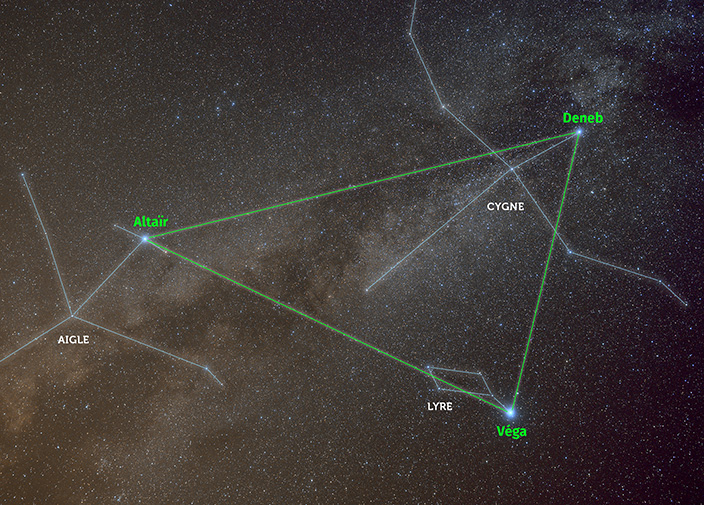

Démarrons donc cette observation à l’œil nu. Sortons vers minuit, car vers 23 h, en France métropolitaine, du fait de la proximité du solstice d’été, il ne fait pas nuit. Allons dans une pâture offrant un ciel bien dégagé sur les quatre horizons. Placés face à l’est, si nous levons la tête, nous voyons presque au zénith une belle étoile blanc-bleuté. Il s’agit de Véga de la petite constellation de la Lyre. Si nous élargissons notre champ de vision, nous apercevons à l’est de Véga, une belle étoile bleue, un peu moins brillante que cette dernière : il s’agit de Deneb, l’étoile la plus brillante de la constellation du Cygne. Enfin, si nous portons notre regard plus au sud, nous apercevons une nouvelle étoile légèrement bleutée. Il s’agit d’Altaïr, l’étoile la plus brillante de la constellation de l’Aigle.

Si l’on relie ces 3 étoiles, on obtient un gigantesque triangle, dénommé le « triangle d’été ».

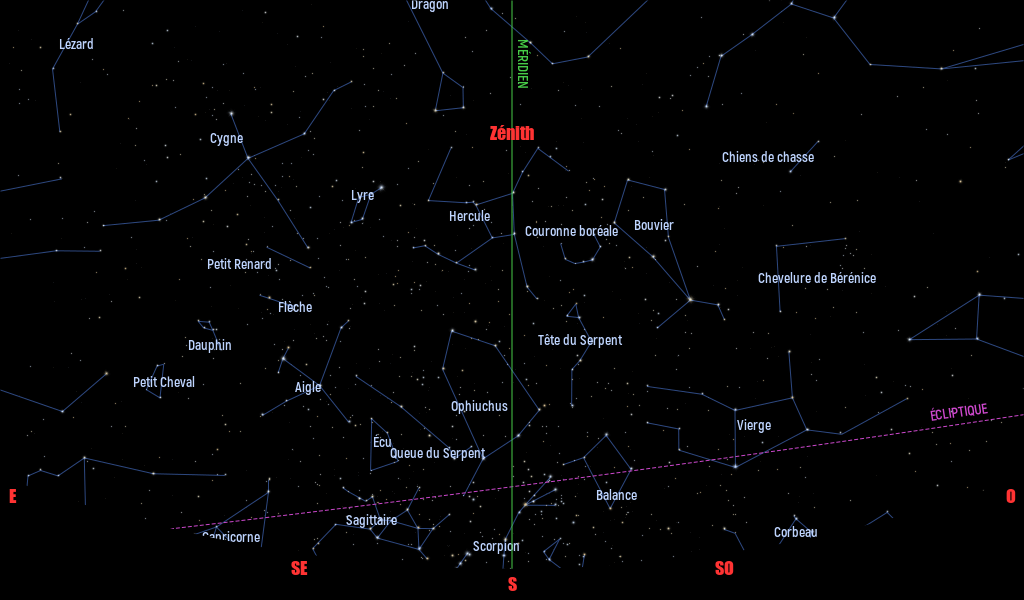

Ce triangle d’été est visible dans le ciel de mai à novembre, mais c’est pendant les trois mois d’été qu’il est visible toute la nuit. Outre sa beauté majestueuse, le grand triangle d’été offre une aide précieuse pour localiser la Voie lactée ; si le ciel est noir et sans Lune, on remarque en effet que le Cygne ainsi que l’Aigle baignent dans la douce lueur d’une arche faiblement lumineuse qui part de l’horizon nord-est, passe non loin du zénith puis va rejoindre le point cardinal sud : c’est la Voie lactée, qui correspond à la vue intérieure de notre galaxie. Cette faible lueur est constituée par la somme des milliards d’étoiles concentrées dans le disque de notre galaxie spirale, étoiles situées trop loin pour pouvoir être distinguées individuellement. Assimiler que cette grande arche lumineuse vue à l’œil nu est notre galaxie vue de l’intérieur accroît le plaisir d’observer, car il permet de nous approprier et de mieux appréhender l’espace qui nous entoure.

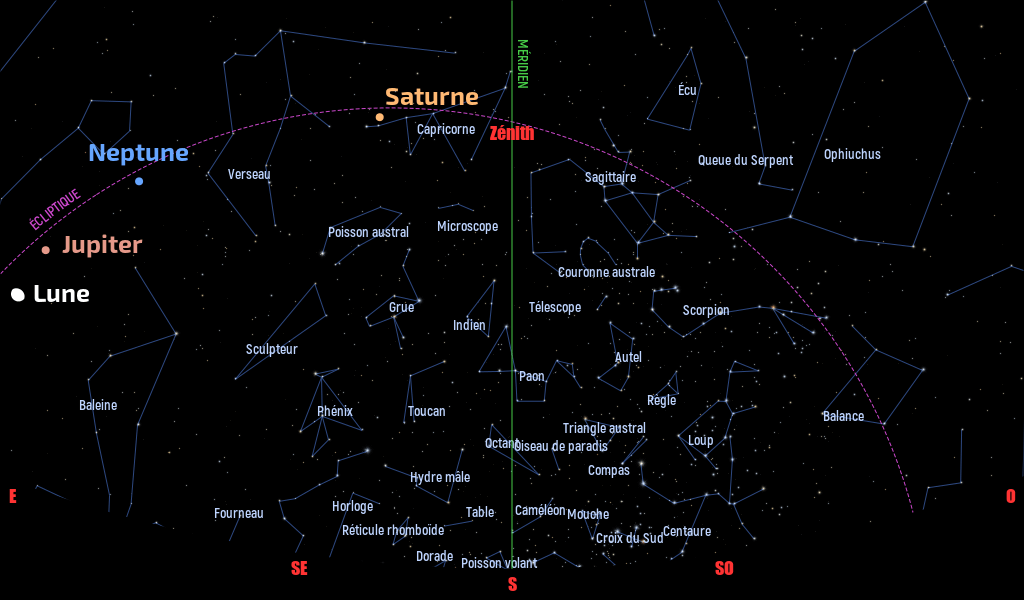

Si le regard porte vers la gauche, soit vers le nord-est, on découvre en pleine Voie lactée un joli groupe de cinq étoiles dessinant une lettre W : il s’agit de la constellation de Cassiopée. Après avoir promené son regard dans les parties les plus hautes et les plus brillantes de la Voie lactée, on peut descendre ensuite vers le sud, vers les régions centrales de notre galaxie. Lorsque le regard s’arrête là où la Voie lactée est la plus large et la plus brillante, nous regardons, dans la constellation du Sagittaire, le centre de notre « univers-île », comme l’appelait le philosophe allemand Emmanuel Kant. La morphologie des galaxies spirales ressemble assez à celle d’un œuf sur le plat. Le Soleil et la Terre sont situés dans le blanc d’œuf au 3/5e du rayon galactique. En regardant dans la direction du Sagittaire, nous regardons vers le jaune d’œuf, soit vers le bulbe central de la Galaxie. Cette région est si riche que, malgré la faible puissance de l’œil, on remarque que la Voie lactée est plus large et qu’elle offre des zones parfois plus brillantes (régions densément peuplées) ou sombres (bandes de poussières).

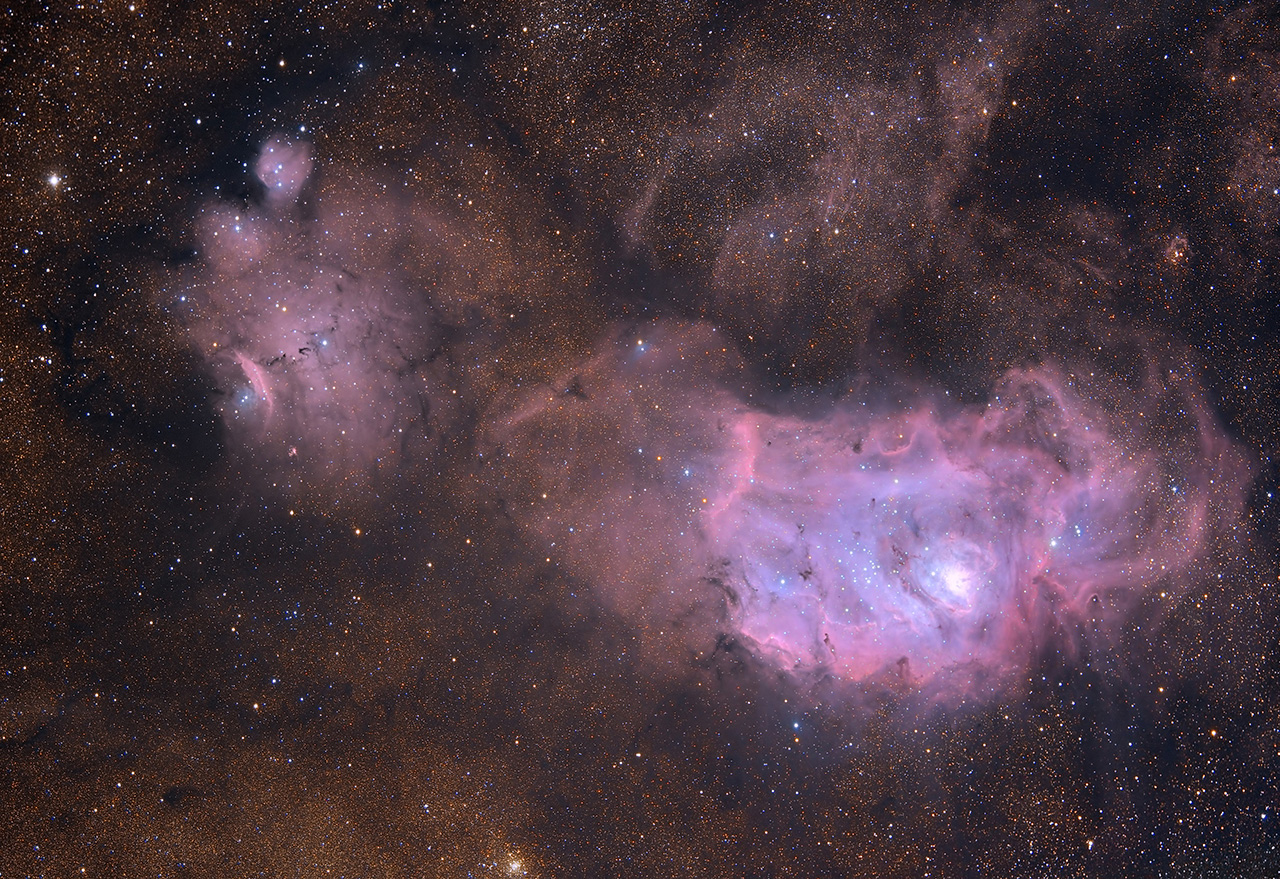

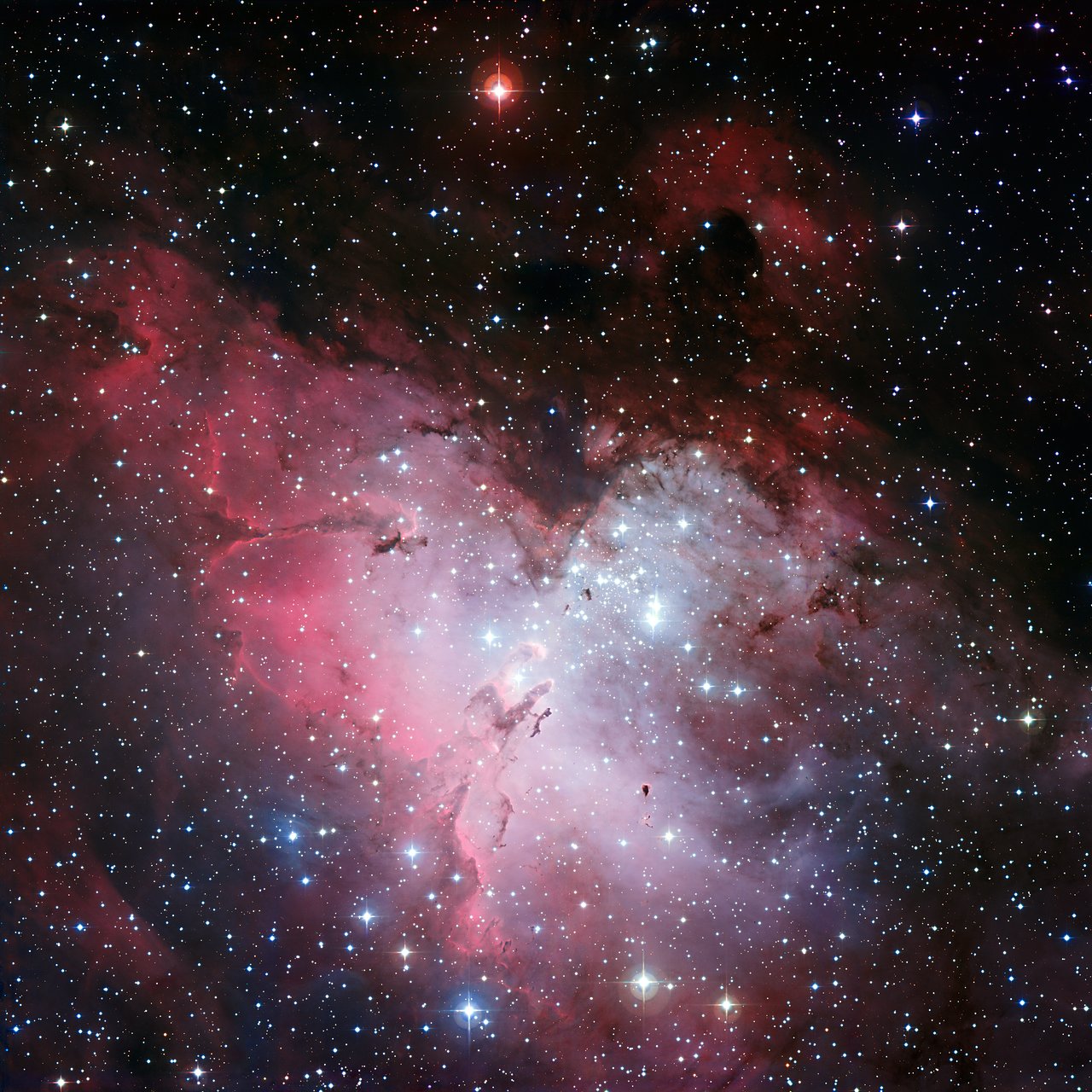

L’observation à l’œil nu se fera debout ou, mieux encore, sur un transat. On pourra judicieusement s’aider d’une carte tournante et d’une lumière rouge, ou plus efficace, d’une appli sur smartphone, pour découvrir les constellations « baignées » par la Voie lactée ou dans sa périphérie. Après avoir passé 15 ou 20 minutes à cette observation visuelle, on pourra prolonger cette balade céleste par la même promenade, mais au travers de jumelles. Pour celui qui fait cette observation pour la première fois, l’expérience peut être déroutante tant les champs, bien connus à l’œil nu, sont autrement plus riches dans des jumelles ! On accède alors à un ciel plus densément peuplé, montrant des étoiles colorées, et parsemé de-ci de-là de nombreuses taches floues, autant d’éléments auparavant inaccessibles à l’œil nu. Dès lors, la même promenade dans la Voie lactée, mais avec une des jumelles est la garantie de belles découvertes. De Cassiopée au Sagittaire, les taches floues sont innombrables : amas d’étoiles ouverts ou globulaires, nébuleuses diffuses, voir même amas ouverts au sein de nébuleuses, les observations seront nombreuses et variées. Si l’on veut connaître et être capable de mettre un nom sur les objets, l’usage d’un atlas papier ou d’une appli smartphone sera nécessaire. En descendant vers le Sagittaire depuis l’Aigle, on découvrira M11 un bel amas ouvert dans l’Écu de Sobieski, M16 dans le Serpent, puis M17, M20, M8 dans le Sagittaire, ces quatre derniers objets étant des nébuleuses diffuses.

Mais on notera aussi parfois de minuscules billes brillantes, comme M22 et M55 dans le Sagittaire ou M80 et M4 dans la constellation voisine du Scorpion : il s’agit d’amas globulaires, des amas sphériques très vieux et pouvant contenir des centaines de milliers d’étoiles.

Autres phénomènes notables à observer dans le ciel d’été

La ceinture de Vénus

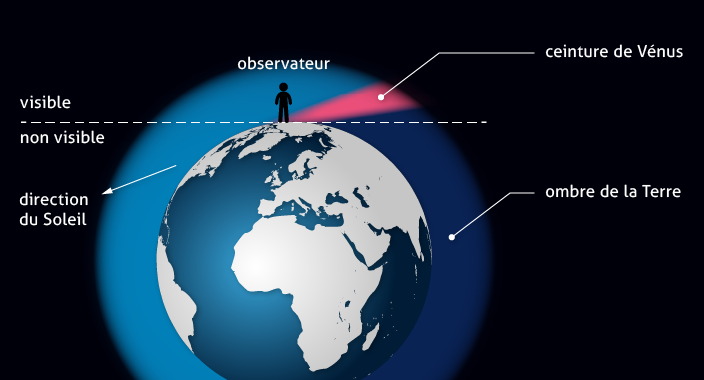

Choisissez une belle journée d’été avec un ciel clair, pour une fois ne regardez pas vers l’ouest le coucher de Soleil sur une mer d’huile, mais tournez-vous plutôt vers l’est, là où personne ne pense à regarder. Certes, vous passerez pour un original, mais assumez votre différence. Alors que le Soleil plonge doucement sous l’horizon, le crépuscule envahit l’horizon est qui devient délavé, bordé par une large bande de couleurs mêlées aux teintes roses et bleues.

Le phénomène est subtil, mais pas anodin. En face de vous, sous vos yeux ébahis, s’étend la fameuse « ceinture de Vénus », qui n’a cependant rien à voir avec la planète éponyme, mais tout à voir avec la ceinture de la déesse grecque Aphrodite, ou sa contrepartie romaine, Vénus.

Cette ceinture rose résulte de la rétrodiffusion des rayons rougeoyants du Soleil – les seuls encore capables de traverser l’épaisse atmosphère en quasi-ligne droite, sans être diffusés dans toutes les directions – sur les couches denses de l’atmosphère terrestre qui font face au Soleil. La bande rose ainsi créée apparaît comme accrochée à l’ombre de la Terre, également visible juste au-dessus de l’horizon. Le phénomène se produit en général 30 à 35 minutes après le coucher du Soleil quand celui-ci se trouve alors 4° à 5° sous l’horizon.

La pluie d’étoiles filantes des Perséides au mois d’août

L’été est la période idéale pour l’observation du ciel à l’œil nu. Les météores seront particulièrement présents comme tous les ans.

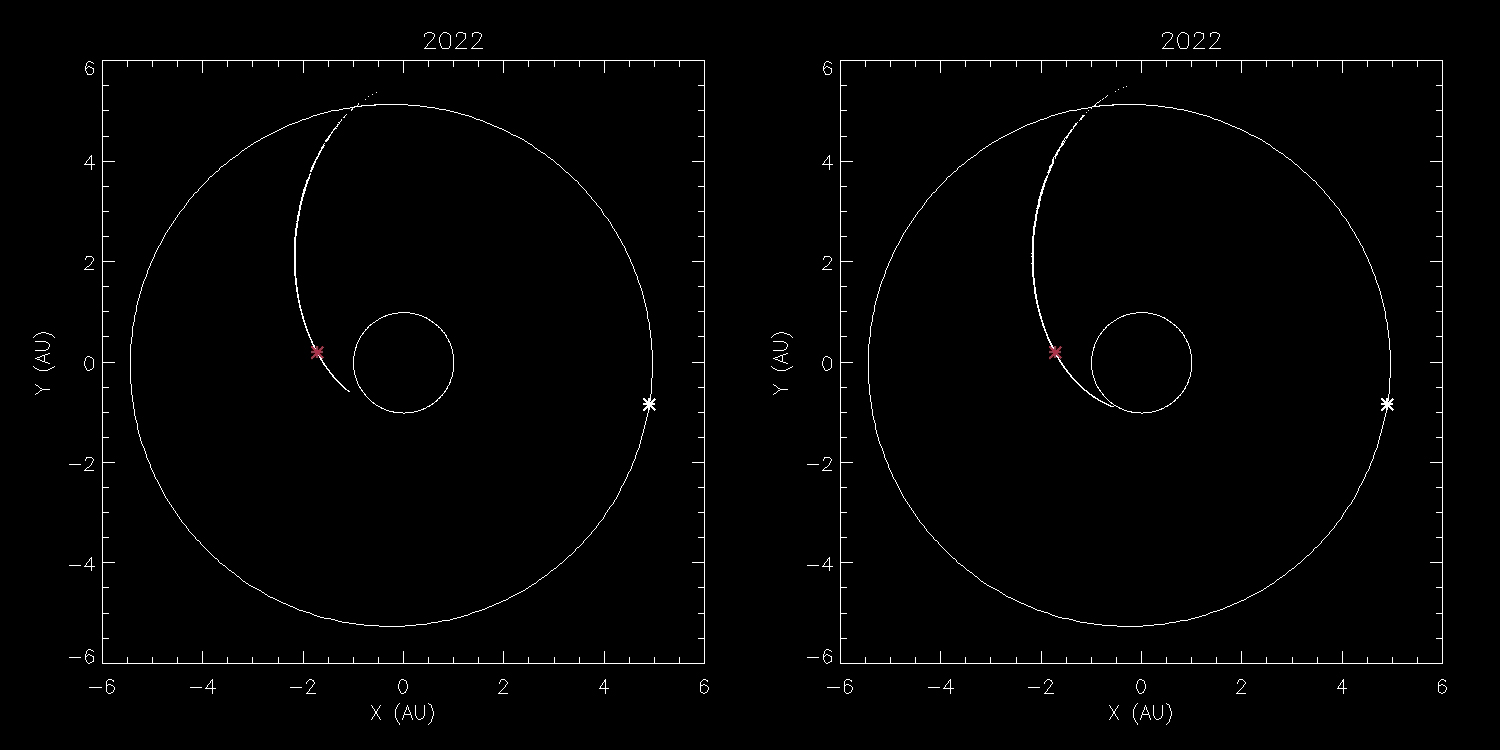

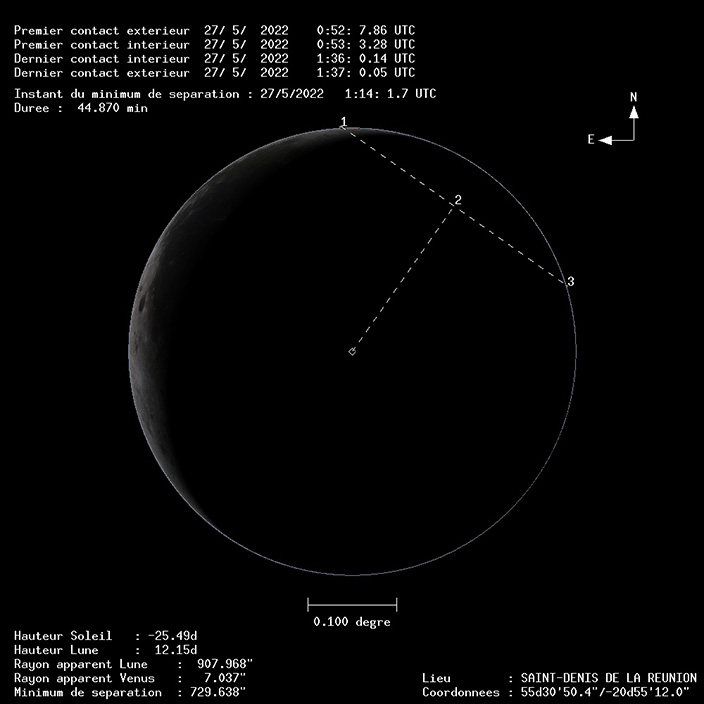

Les Perséides visibles en août sont la plus importante des pluies de l’année, avec au plus 100 météores par heure visibles à l’œil nu. Le corps parent est la comète 109P/Swift-Tuttle, dont le dernier passage date de 1992 et dont la période est d’environ 120 ans. Le maximum aura lieu le 13 août à 1 h TU.