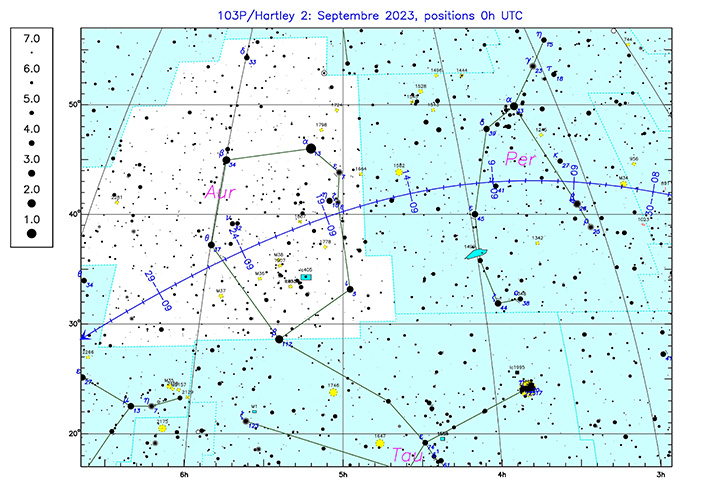

Le formulaire de calcul

Accéder au formulaire de calcul sur les saisons.

Par définition, les dates des équinoxes et des solstices, et donc les débuts des saisons astronomiques, sont les instants pour lesquels la longitude planétocentrique apparente du Soleil (incluant les effets de l’aberration et du mouvement du pôle) est un multiple entier de 90°.

Les dates des débuts des saisons peuvent être exprimées au sein du formulaire dans l’un des deux calendriers proposés : grégorien ou julien.

Les instants des débuts des saisons sont exprimés en Temps universel coordonné (UTC) à partir de l’année 1962 et en Temps universel (UT1) avant l’année 1962.

Les saisons sur Terre

En été, il fait chaud et en hiver, il fait froid. Voilà des truismes qu’un Monsieur de La Palice n’aurait pas reniés. Intuitivement, nous pourrions penser qu’en été nous nous trouvons plus près du Soleil qu’en hiver. C’est l’effet radiateur qui nous fait penser cela. Plus vous vous rapprochez du radiateur, plus vous ressentez sa chaleur. Pourtant, c’est exactement l’inverse qui se produit. La Terre est au plus près du Soleil entre le 2 et le 5 janvier, on dit alors qu’elle est au périhélie de son orbite. Elle se retrouve au plus loin du Soleil environ six mois plus tard, entre le 4 et le 6 juillet ; on parle alors d’aphélie (vue dans la lettre d’information de juillet-août). Ceci est la conséquence directe du fait que la trajectoire décrite par la Terre autour du Soleil n’est pas celle d’un cercle parfait, mais celle d’une ellipse, sorte de cercle ovalisé. Entre ces deux points extrêmes de l’orbite de la Terre, l’écart en distance au Soleil est de 5 millions de kilomètres environ, soit à peine 3 % de la distance moyenne de la Terre au Soleil, qui est de l’ordre de 150 millions de kilomètres, très insuffisant pour expliquer les écarts de température observés entre l’hiver et le printemps.

L’été de l’hémisphère boréal correspond toujours à l’hiver de l’hémisphère austral et inversement. Un terrien australien pourrait donc facilement s’abandonner à l’idée que l’hiver survient quand la Terre s’éloigne du Soleil, et que l’été est de retour lorsqu’elle s’en rapproche. Il n’en est rien.

La vérité est ailleurs

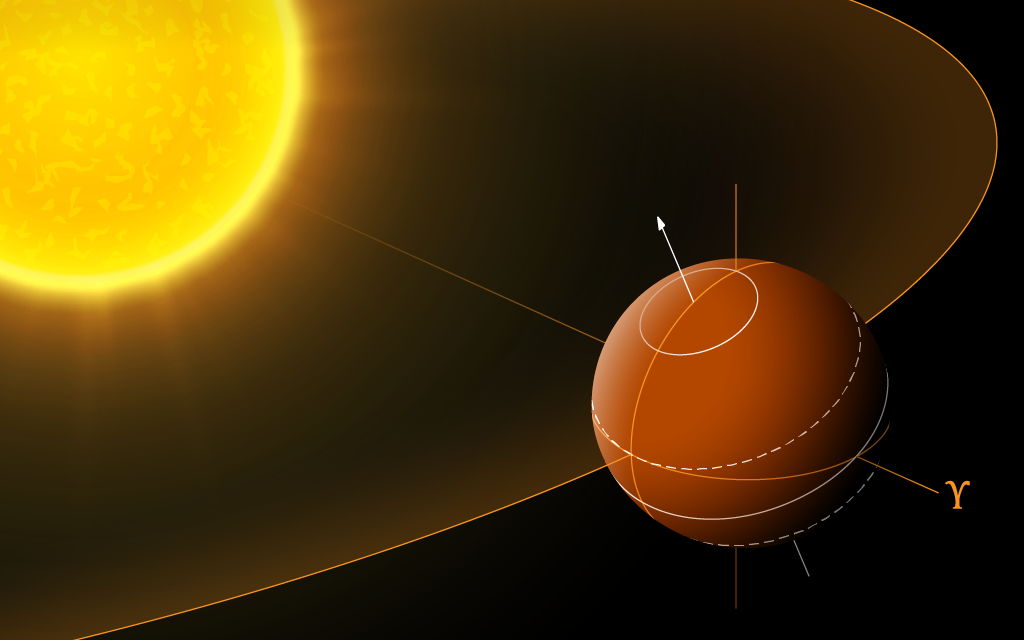

C’est principalement une histoire d’inclinaison. C’est l’été dans l’hémisphère nord parce que la partie septentrionale de la Terre penche vers le Soleil, marquant ainsi le solstice de juin (20 ou 21 juin). Dans le même temps, c’est l’hiver dans l’hémisphère sud parce que la partie australe de la Terre penche dans une direction éloignée du Soleil. Les rayons du Soleil frappent alors la Terre de façon très oblique, distribuant la chaleur qu’ils contiennent sur une surface beaucoup plus grande que s’ils tombaient quasiment verticalement. Par conséquent, chaque petite portion de surface terrestre reçoit moins de chaleur. Inversement, lorsque l’hémisphère sud penche en direction du Soleil, c’est alors l’hémisphère nord qui s’oriente dans une direction opposée correspondant au solstice de décembre (21 ou 22 décembre).

D’une manière générale, l’hémisphère tourné vers le Soleil reçoit davantage de chaleur solaire que celui qui lui tourne le dos. Ceci tient à plusieurs raisons : la quantité de chaleur reçue du Soleil sur une surface de 1 m2 par exemple sera plus grande, car les rayons y tombent moins obliquement. En outre, au terme d’une rotation entière de la Terre, la totalité de l’hémisphère tourné vers le Soleil aura reçu la lumière solaire, de l’équateur au pôle, ce qui se conjugue avec le fait que la durée du jour est alors plus longue, il reçoit donc la chaleur solaire également plus longtemps.

Ce penchant qu’a la Terre d’orienter tantôt un hémisphère tantôt l’autre vers le Soleil provient de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre dans l’espace qui est de 23,5° environ. Si la Terre n’était pas inclinée, en d’autres termes si elle tournait autour du Soleil en gardant une position pour ainsi dire droite, les saisons n’existeraient pas : pas de chute de feuilles en automne, pas de neige en hiver, pas de nettoyage de printemps, pas de vacances d’été, pas de saison sèche, de saison de pluies, pas de changements dans la durée du jour qui serait toujours égale à celle de la nuit. En un mot : une éternelle uniformité.

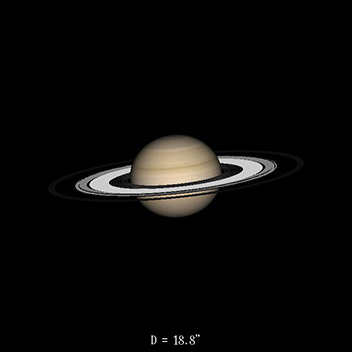

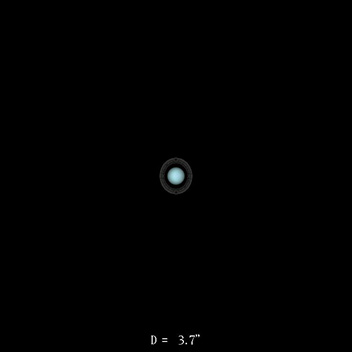

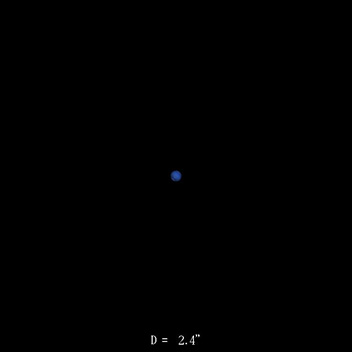

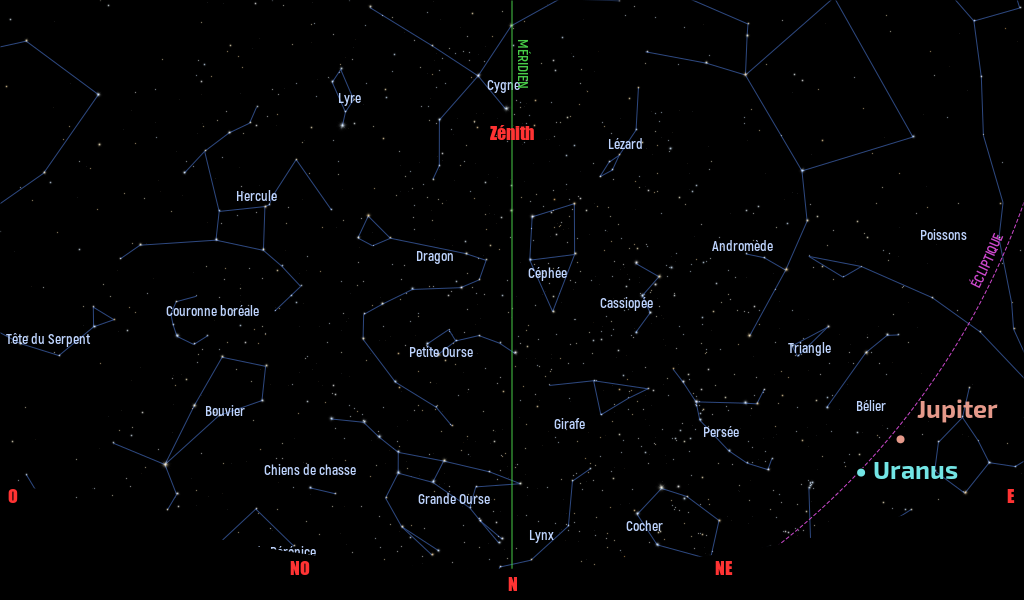

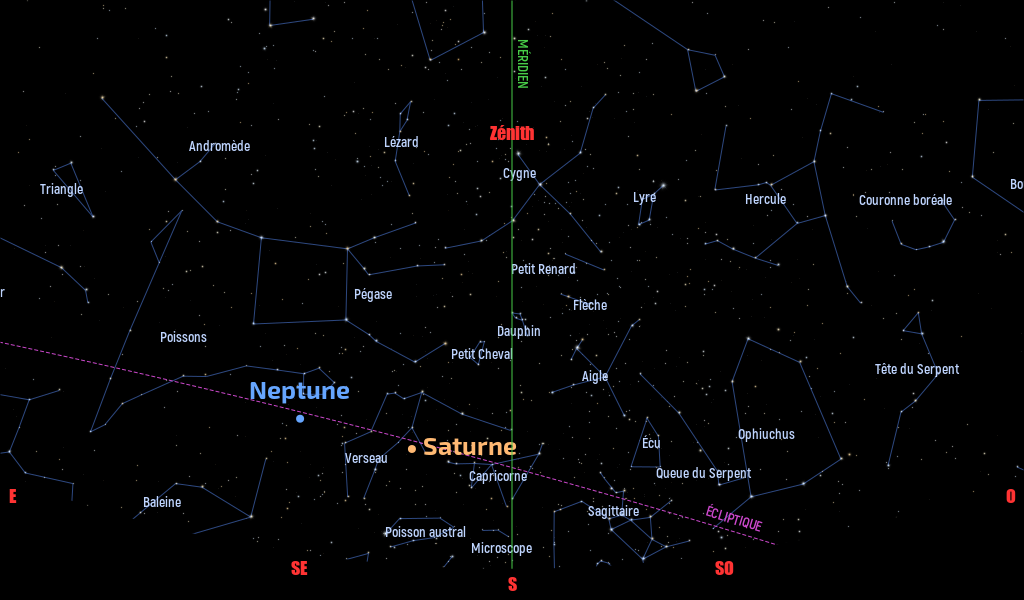

Inversement, une inclinaison trop forte rendrait les saisons extrêmes. C’est le cas sur Uranus, dont l’inclinaison de l’axe de rotation est de 97°, la planète est donc presque couchée. Si la Terre avait la même inclinaison, la durée du jour – et donc aussi celle de la nuit – pourrait durer entre plusieurs semaines et quelques mois selon la latitude où l’on se trouverait. En été, le pôle Nord ferait constamment face au Soleil, de sorte qu’il y ferait bien plus chaud que dans le Sahara, entraînant la fonte des glaces polaires, lesquelles se reconstitueraient durant l’hiver.

Il existe cependant deux moments dans l’année durant lesquels aucun des deux hémisphères ne penche de façon privilégiée en direction du Soleil. Ce sont les équinoxes de mars (19 ou 20 mars) et de septembre (22 ou 23 septembre), ils marquent le début du printemps et de l’automne. La longueur du jour est alors égale à celle de la nuit, caractéristique qui explique l’étymologie latine du mot qui provient de aequus (égal) et nox (la nuit). Ce sont aussi les seuls moments de l’année durant lesquels le Soleil se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest.

Ces quatre moments particuliers, les deux solstices et les deux équinoxes, définissent ainsi les commencements des quatre saisons de l’année. La variation de la distance au Soleil explique uniquement l’inégalité de la durée des saisons. L’été boréal (hiver austral) qui va du solstice de juin à l’équinoxe de septembre est la saison la plus longue : 93,7 jours. À l’opposé, l’hiver boréal (été austral) qui va du solstice de décembre à l’équinoxe de mars dure 89 jours. Quant au printemps boréal (automne austral), allant de l’équinoxe de mars au solstice de juin, il dure 92,7 jours. Enfin, l’automne boréal (printemps austral), compris entre l’équinoxe de septembre et le solstice de décembre, compte 89,9 jours. Ce déséquilibre entre les saisons provient de la forme non circulaire de l’orbite terrestre. Lorsque la Terre se trouve à son aphélie (position la plus éloignée du Soleil), elle subit moins fortement la force d’attraction du Soleil qu’à son périhélie (position la plus proche du Soleil). Le Soleil tend donc à tirer moins fort sur la Terre, celle-ci se déplace alors également moins vite sur son orbite. Comme l’aphélie survient de nos jours autour du 4 juillet, cela explique pourquoi l’été boréal est la saison la plus longue, tout simplement parce que la Terre passe davantage de temps dans cette région de son orbite que dans toute autre région. À l’opposé, au périhélie proche du 4 janvier, l’attraction du Soleil est maximale, rendant également maximale la vitesse de la Terre dans l’espace. C’est pourquoi la saison hivernale de l’hémisphère nord est la plus courte. C’est là tout l’avantage de vivre dans l’hémisphère nord plutôt que dans l’hémisphère sud, les étés y sont plus longs et les hivers plus courts, mais cela s’arrête là.

Il n’en a pas toujours été ainsi et il n’en sera pas toujours ainsi. Si l’on reliait le périhélie à l’aphélie, lieux diamétralement opposés de l’orbite de la Terre autour du Soleil, par une ligne imaginaire – appelée ligne des apsides -, on constaterait que cette ligne tourne lentement dans le sens du mouvement de la Terre autour du Soleil. La Terre met un peu plus de 365 jours pour faire le tour du Soleil, quant à la ligne des apsides, elle met 135 000 ans. D’une certaine manière, le Soleil joue au hula-hoop avec l’orbite de la Terre. Conjugué à cela, un autre phénomène astronomique survient, celui de la précession des équinoxes. Connu depuis l’Antiquité hellène, il se caractérise par le déplacement des équinoxes – et donc aussi des solstices – dans un sens opposé à celui de la ligne des apsides. Ainsi, de nos jours, l’équinoxe de mars va à la rencontre du périhélie et l’équinoxe de septembre va à la rencontre de l’aphélie. Ce déplacement du lieu des équinoxes et des solstices parcourt la totalité de l’orbite terrestre en 26 000 ans environ. Cela ne signifie pas pour autant que la date calendaire des équinoxes et des solstices va elle aussi changer, car notre calendrier est précisément construit pour que ces dates se conservent à un ou deux jours près sur des milliers d’années. En revanche, la combinaison de ces deux mouvements antagonistes, lents et réguliers, va avoir des conséquences à long terme sur les saisons, leur durée et leurs caractéristiques propres – on désigne cette combinaison sous le terme de précession climatique. En effet, cette combinaison revient à définir une autre période longue de temps de 21 500 ans qui marque le retour de la coïncidence entre la ligne des équinoxes et la ligne des apsides. Cela peut sembler terriblement long comparé au mouvement annuel de la Terre, mais cela implique quand même un recul régulier des dates calendaires du passage de la Terre par son périhélie, ou par son aphélie, d’un jour tous les 58 ans (faites la division de 21 500 ans par 365,25 jours qui est le nombre de jours dans une année). Autrement dit, l’instant du périhélie arrive en moyenne 25 minutes plus tard chaque année. Si l’on recule dans le passé, périhélie et solstice de décembre tombaient le même jour il y a un peu plus de 800 ans, vers les années 1250, durant le siècle de Saint-Louis. Si l’on avance dans le futur, le périhélie viendra à la rencontre du solstice d’été dans approximativement 9 700 ans. Il faudra alors se préparer à des étés caniculaires et des hivers glacés.

Ce lent recul semble contredire les dates de passage de la Terre à son périhélie (lieu de son orbite où elle est au plus près du Soleil) et à son aphélie (lieu de son orbite où elle est au plus loin du Soleil) publiées chaque année par les grands bureaux d’éphémérides internationaux. Ces dates oscillent sur un intervalle de deux ou trois jours. Le périhélie est atteint entre le 2 et le 5 janvier ; quant à l’aphélie, c’est entre le 4 et le 6 juillet. La Lune est responsable de ce petit balancement. En réalité, la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Il peut s’avérer surprenant de lire cela, mais c’est pourtant la vérité. La Lune, comme la Terre d’ailleurs, tourne autour d’un autre centre que celui de la Terre. Ce centre est appelé barycentre du système Terre-Lune et est situé à une distance de 4 700 km du centre de la Terre. Ce centre est donc tout de même à l’intérieur de la Terre. Comme le périhélie et l’aphélie sont définis par la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, la position de la Terre dans son mouvement mensuel autour de ce barycentre affecte de façon substantielle les dates de passage de la Terre par son périhélie ou par son aphélie. Puisque chaque année, la position de la Lune à ces dates n’est pas la même par rapport au barycentre Terre-Lune, il en va de même de la position de la Terre et donc des dates de passage par le périhélie et l’aphélie.