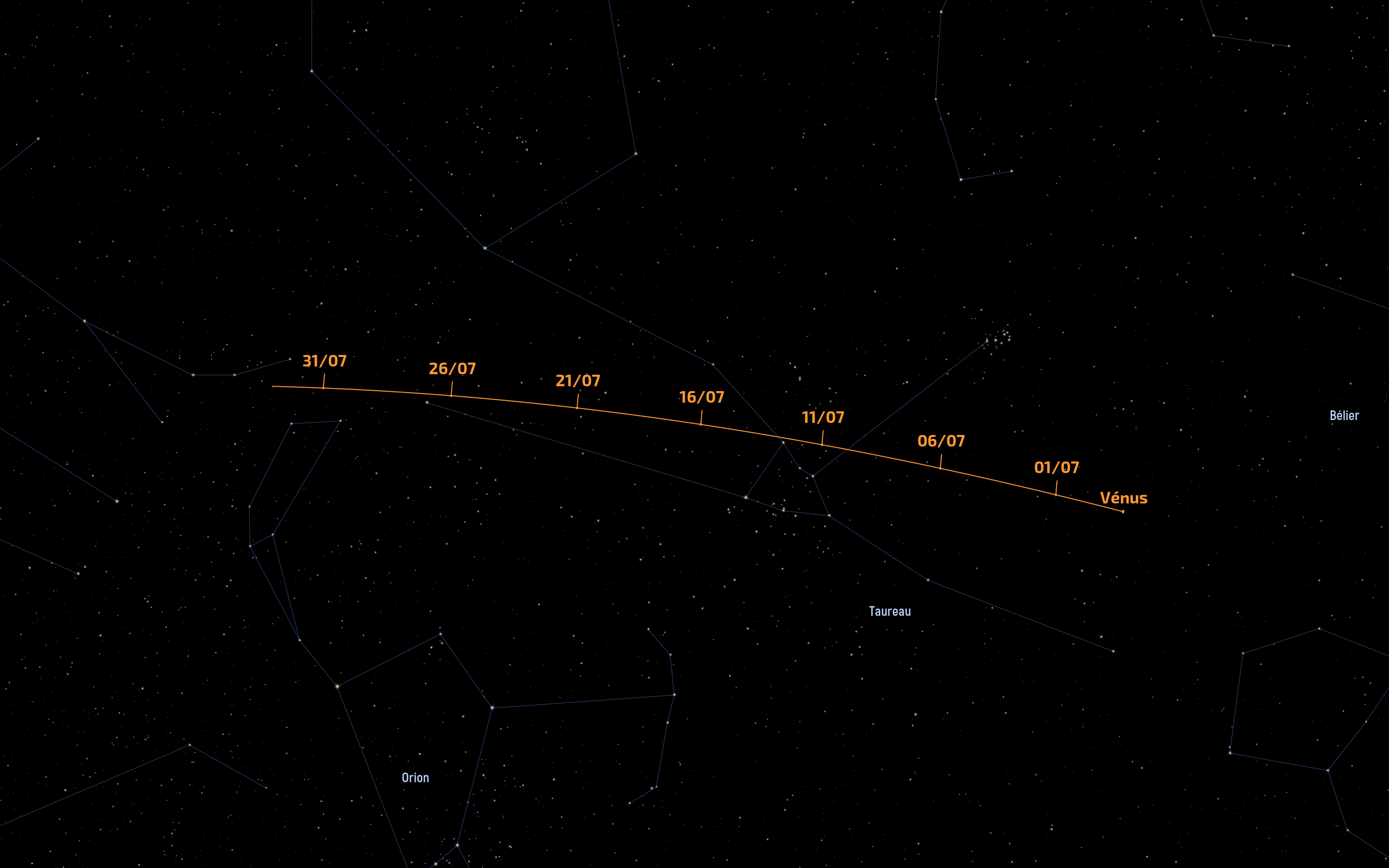

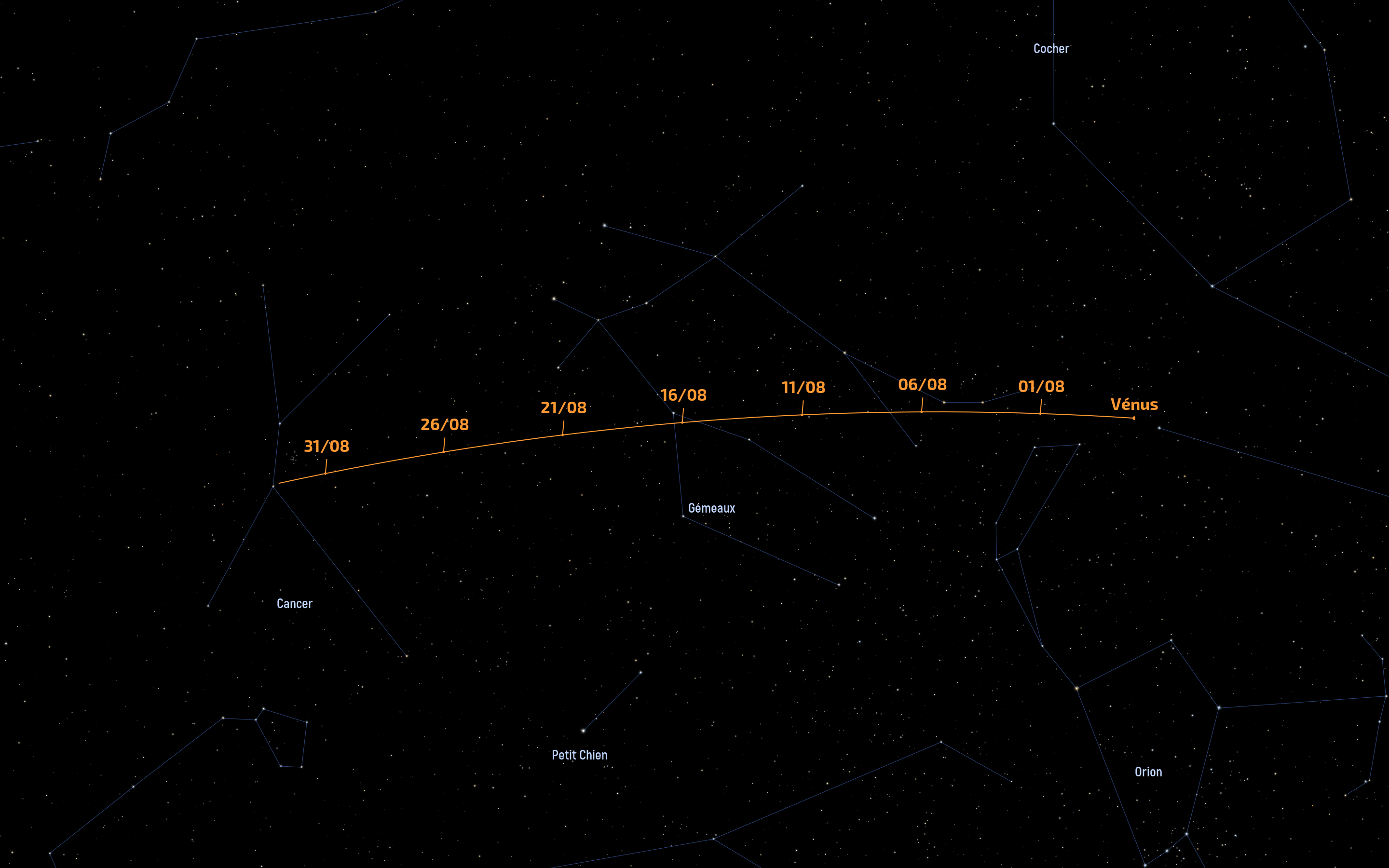

Vénus est la deuxième des quatre planètes telluriques. Elle s’intercale entre la première planète, Mercure, et la troisième, la Terre. On dit parfois que Vénus est la sœur jumelle de la Terre. C’est vrai en ce qui concerne sa taille (diamètre à l’équateur d’environ 12 100 km pour Vénus, 12 750 pour la Terre) et sa masse très similaire aussi à celle de la Terre. Dernier point commun, la présence d’une atmosphère dense autour de chacune des planètes. Puis la similitude s’arrête là, car pour le reste, Vénus est plutôt un enfer comparé à notre planète. Alors que la Terre offre des conditions physico-chimiques ayant permis l’éclosion, puis l’épanouissement de la vie, celles qui règnent sur Vénus semblent totalement incompatibles avec toute forme de vie : il fait environ 450 °C à sa surface. Cette fournaise est due à sa proximité au Soleil (orbite située à environ 108 millions de kilomètres de notre étoile, 150 millions pour la Terre) et surtout à la présence d’une atmosphère très dense principalement constituée de dioxyde de carbone (CO2), dont l’effet de serre, aujourd’hui bien connu, capture l’énergie du Soleil. Les hautes couches nuageuses de son atmosphère sont de couleur claire, ce qui lui offre un albédo de 77 % (34 % pour la Terre) à l’origine de son éclat important vu depuis la Terre.

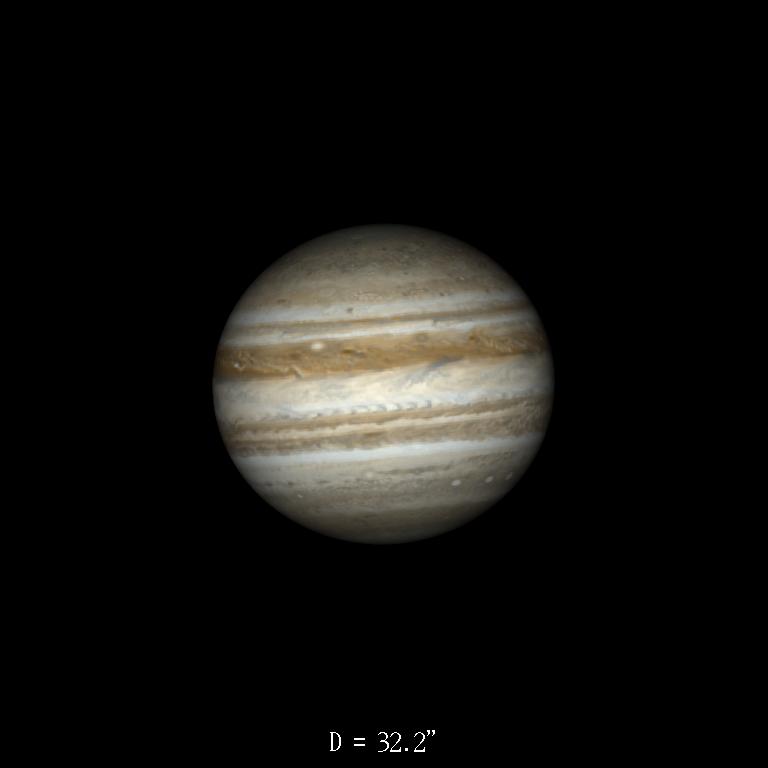

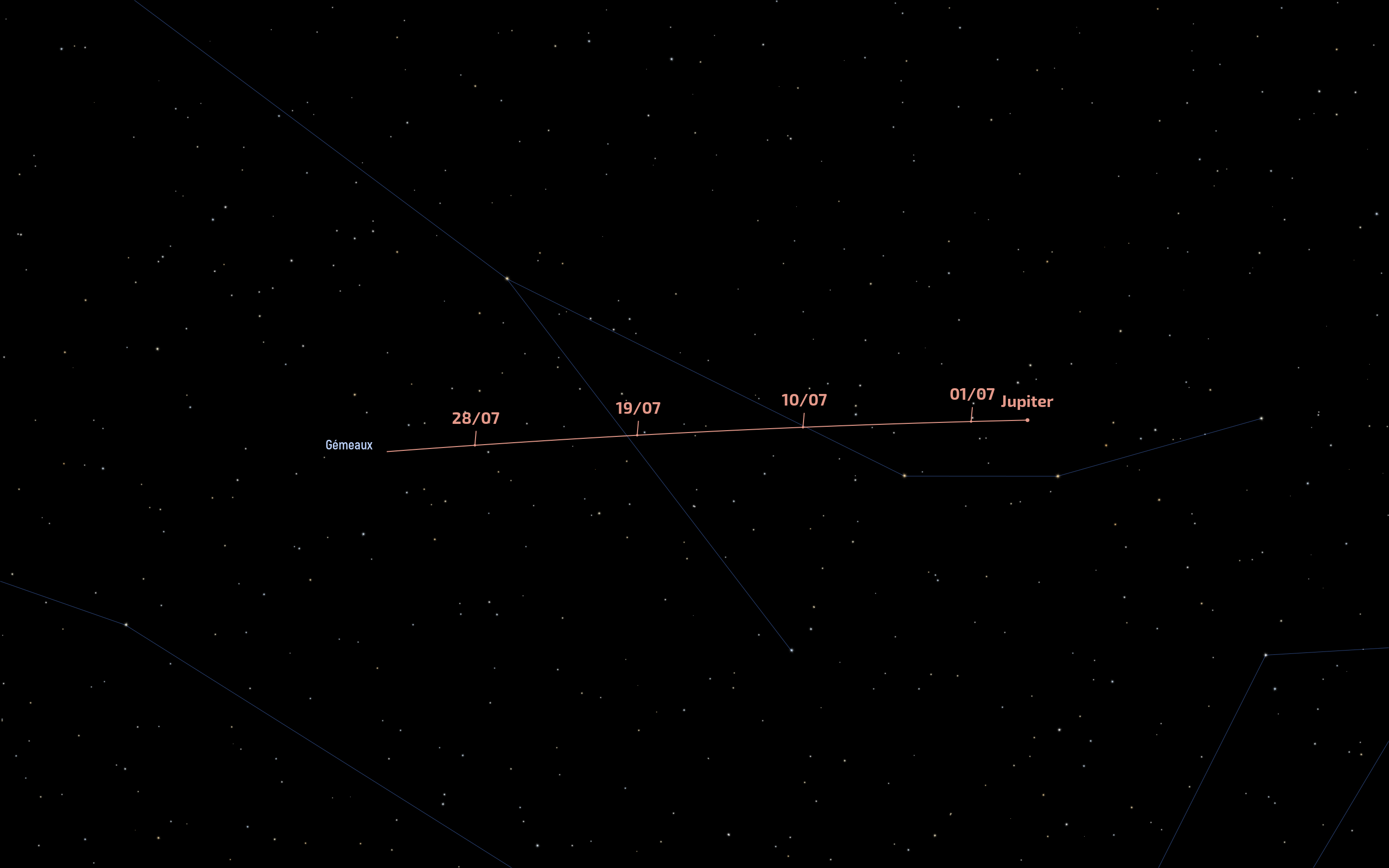

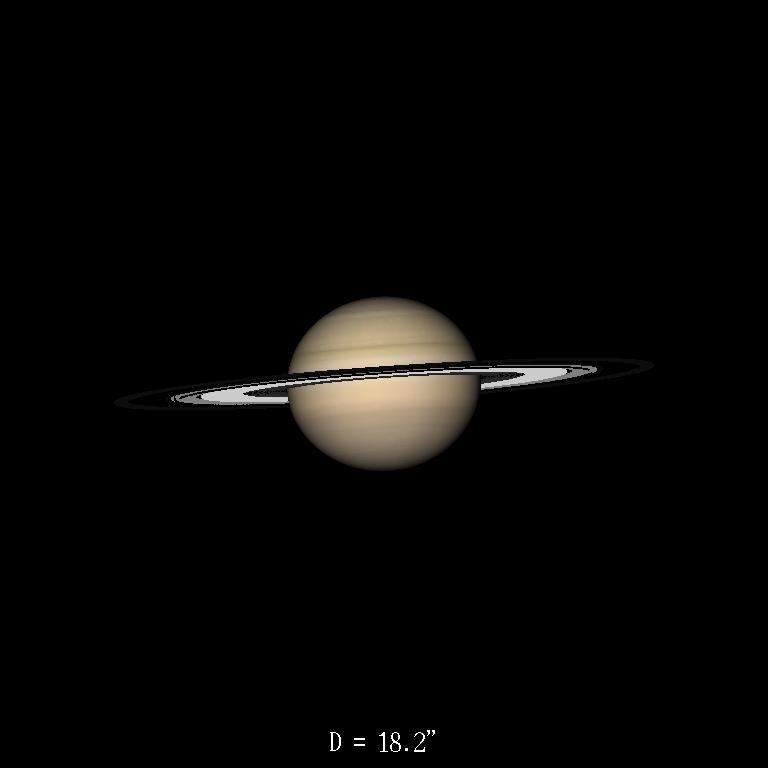

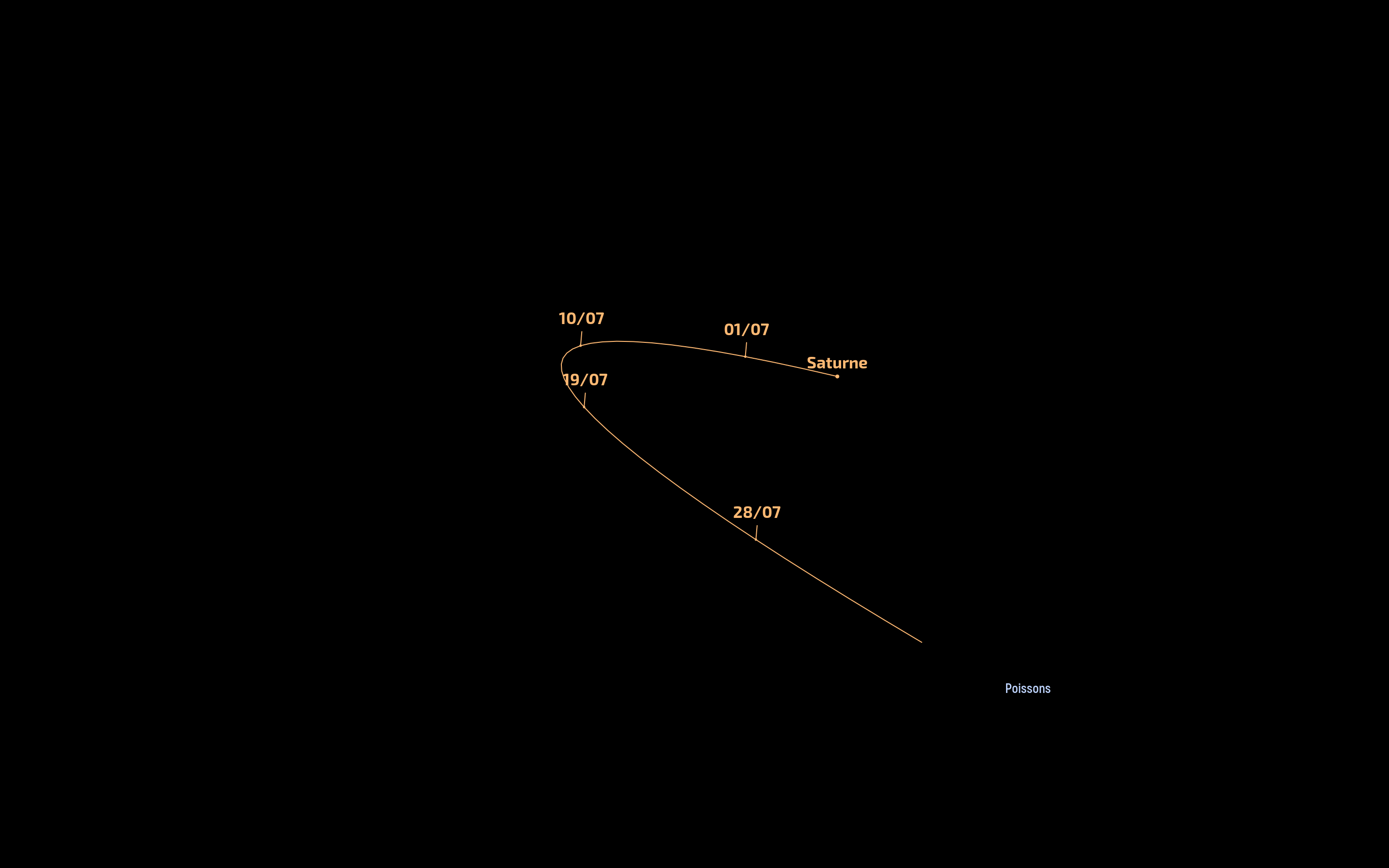

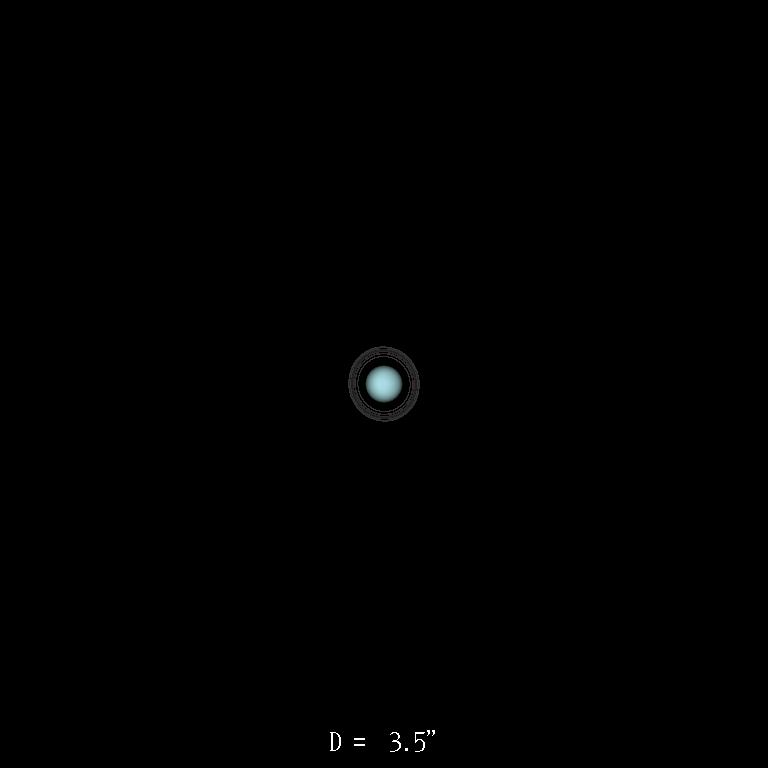

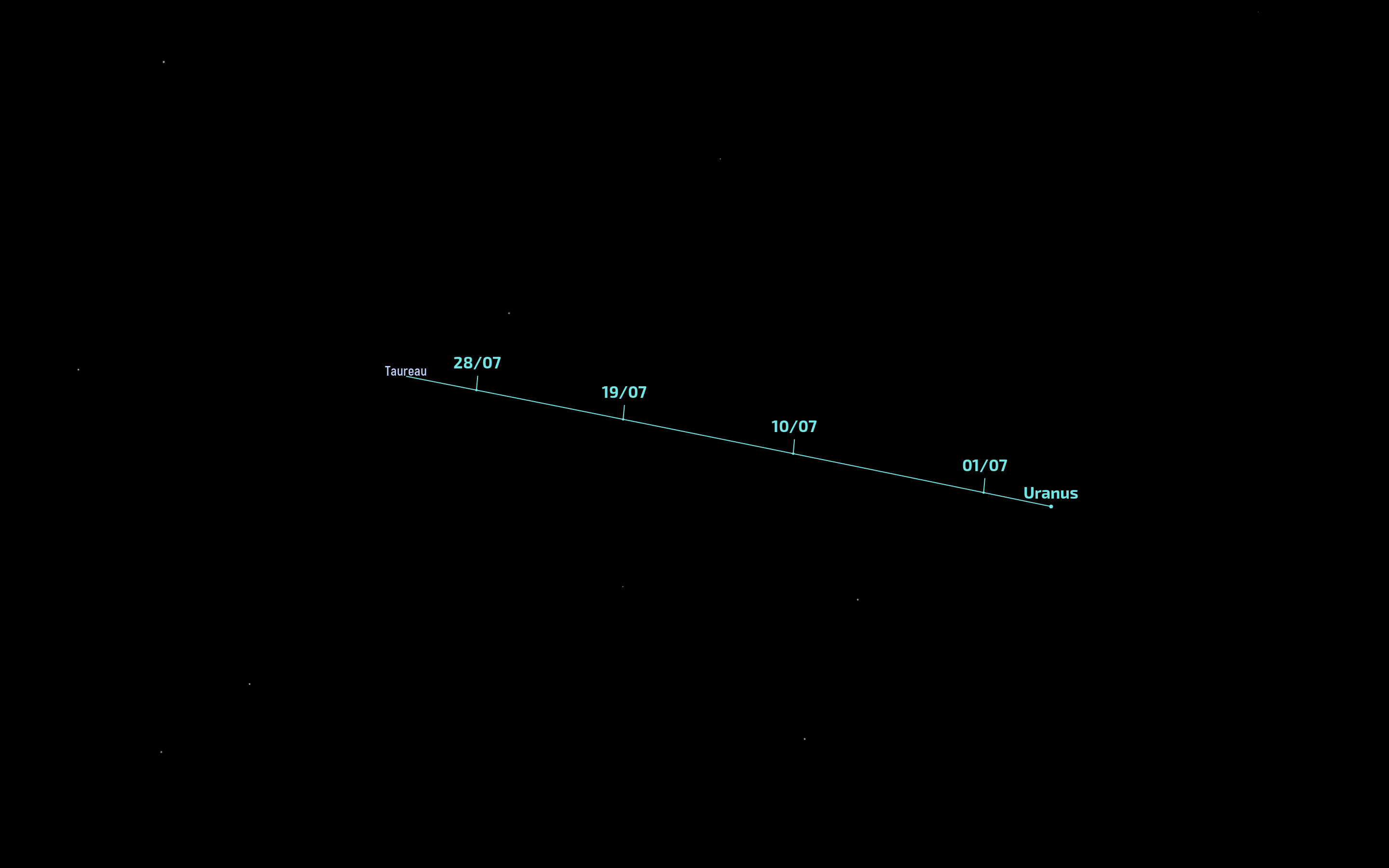

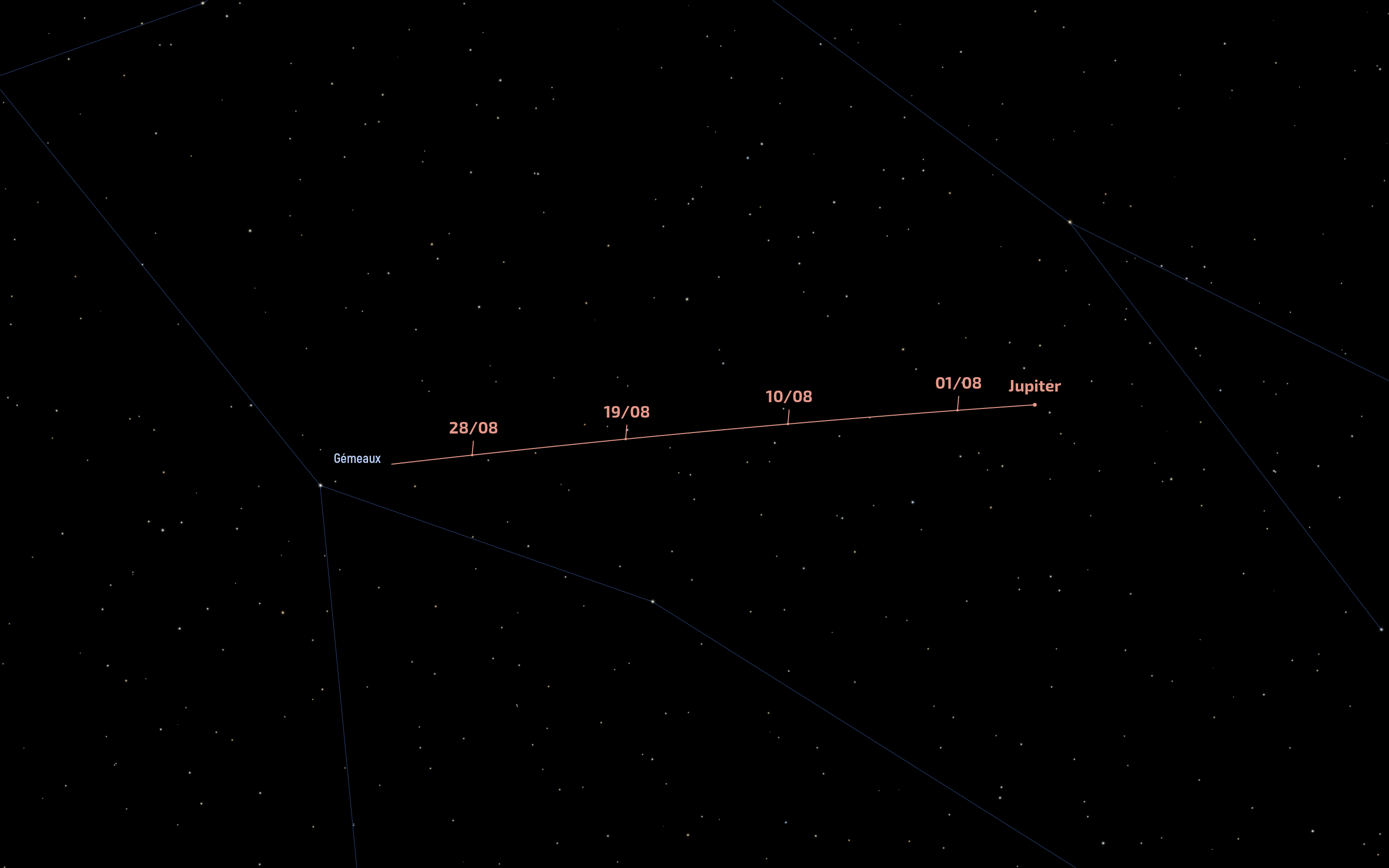

Jupiter est la plus imposante planète de notre système solaire. Si, en diamètre, elle est dix fois plus petite que le Soleil, elle est aussi onze fois plus grosse que la Terre. C’est la première des quatre planètes gazeuses, puisqu’elle est suivie de Saturne, Uranus et Neptune. Comme Saturne, Jupiter a une composition chimique très proche de celle du Soleil, ce qui a permis de comprendre qu’il s’agit d’un embryon d’étoile qui n’a pas pu s’allumer en raison d’une masse insuffisante. Avec une masse supérieure, des réactions nucléaires se seraient produites dans son cœur et le Système solaire aurait été constitué d’une étoile double entourée d’un cortège planétaire forcément très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. À lui tout seul, Jupiter est un petit système solaire en réduction, puisqu’on lui connaît aujourd’hui près de 120 satellites (lunes). Sa surface constituée de nuages d’altitude est très tourmentée. On y a observé des vents de 500 km/h et des courants contraires, ce qui provoque un aspect continuellement changeant. Ces variations sont visibles dans un instrument d’amateur. Par sa masse très importante, Jupiter a grandement influencé son environnement proche. On sait par exemple que la ceinture d’astéroïdes positionnée entre Mars et la planète géante est constituée de débris rocheux qui n’ont pas pu s’agglomérer, du fait des perturbations gravitationnelles engendrées par Jupiter, pour former une planète. En d’autres termes, si Jupiter avait été positionnée plus loin du Soleil, il est fort probable que le Système solaire compterait une cinquième planète rocheuse qui orbiterait au-delà de la planète Mars.

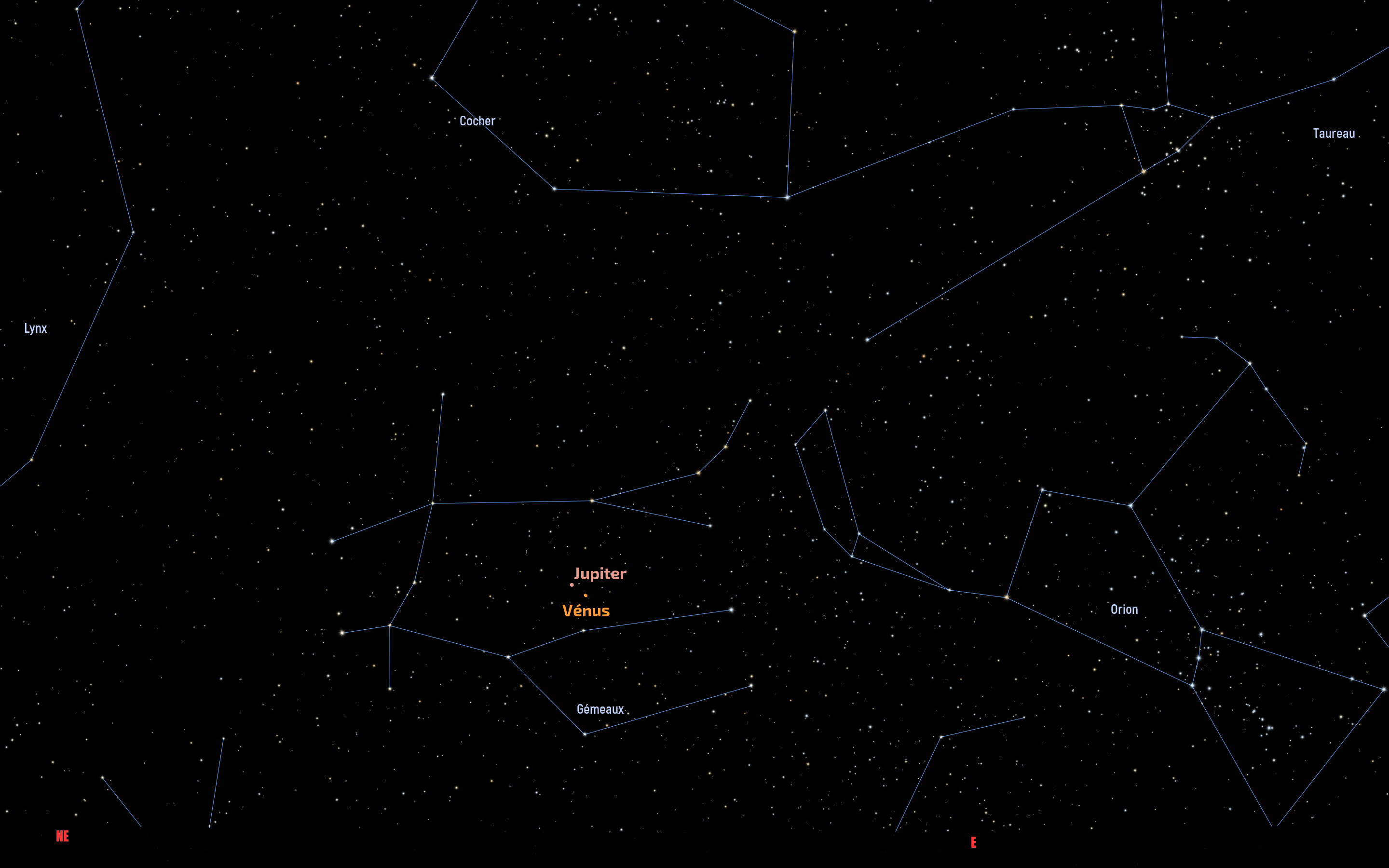

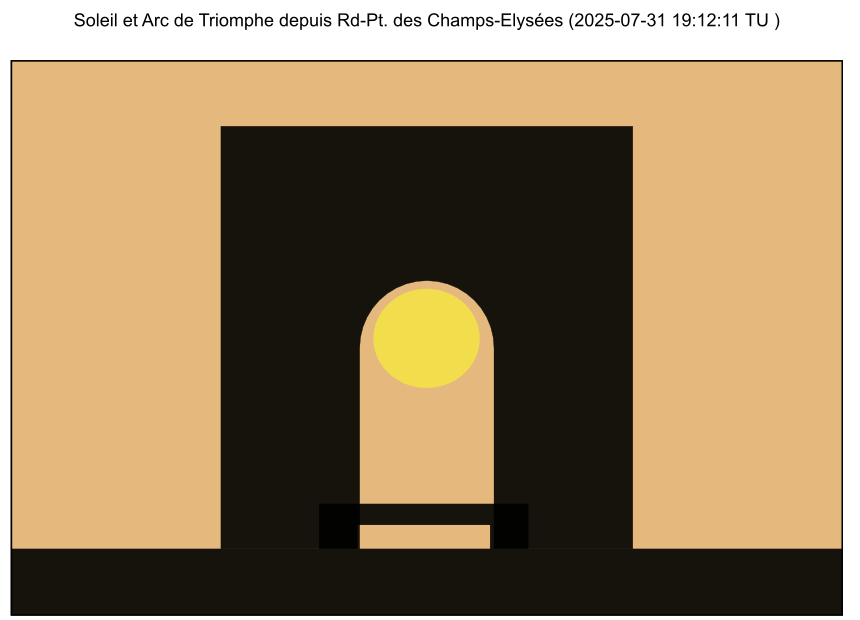

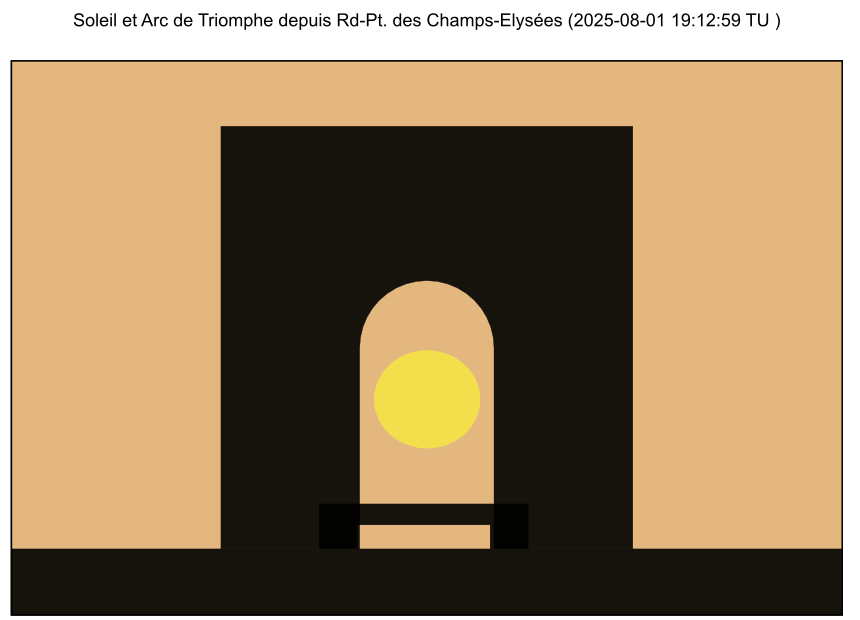

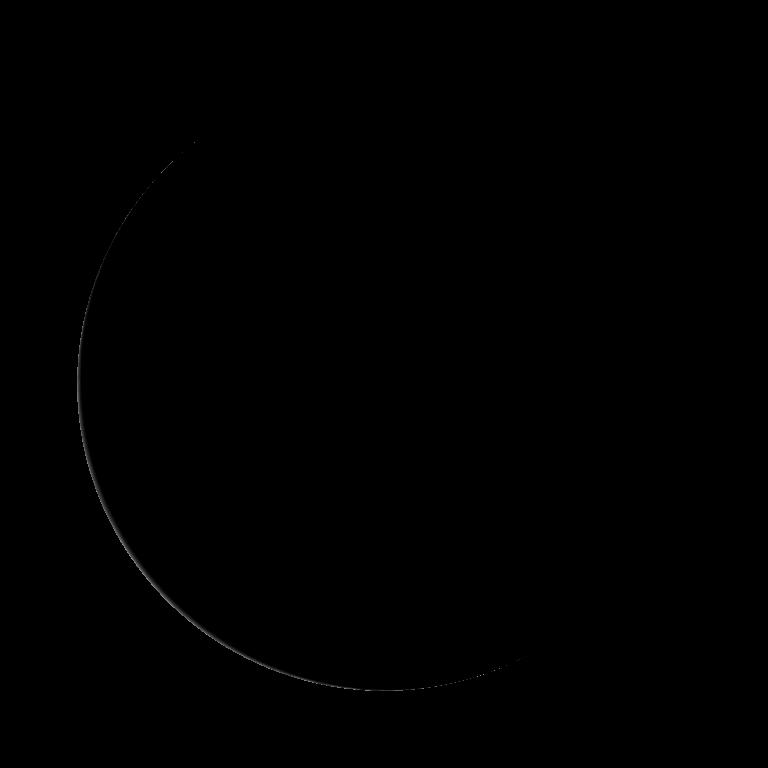

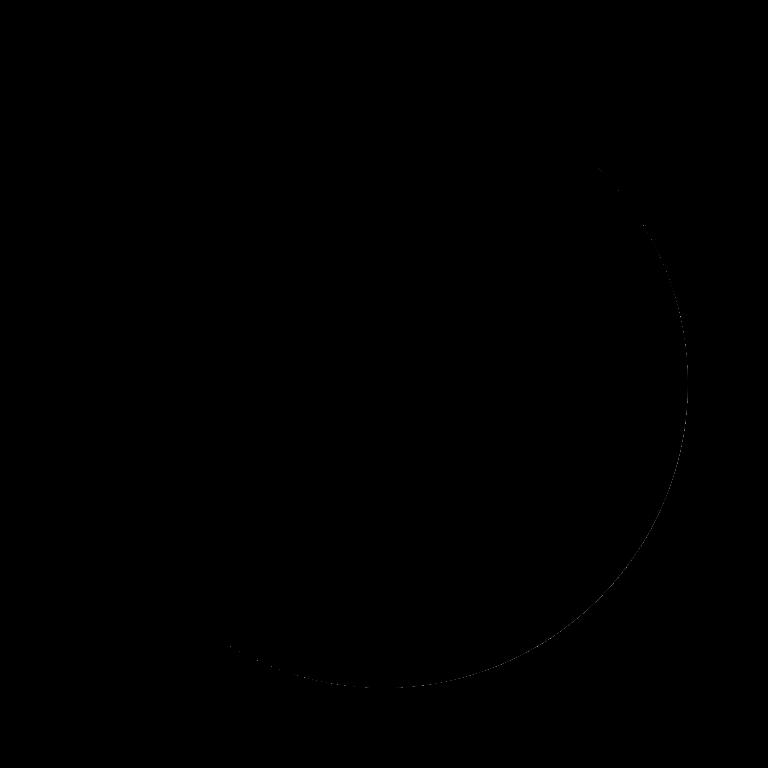

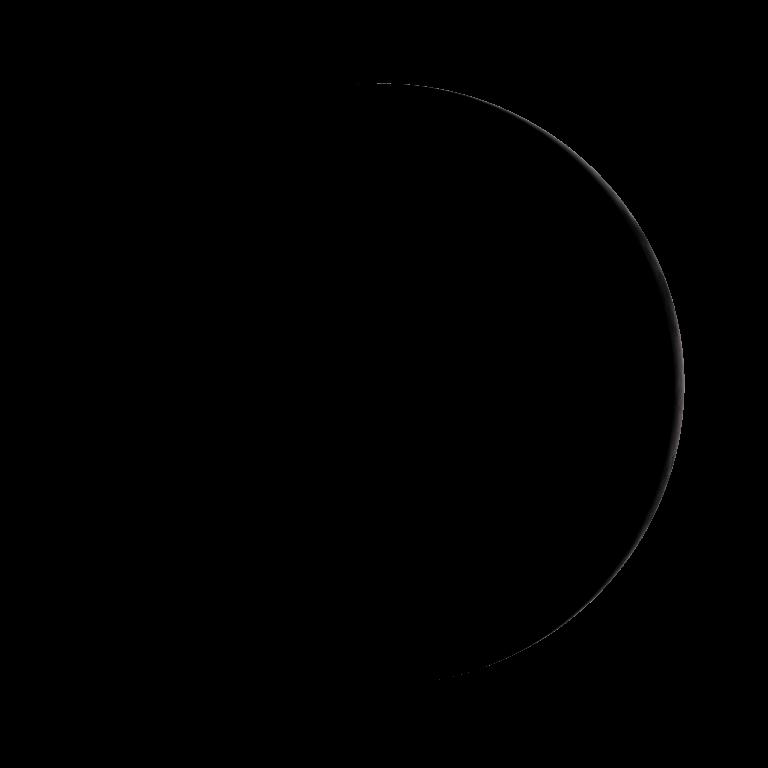

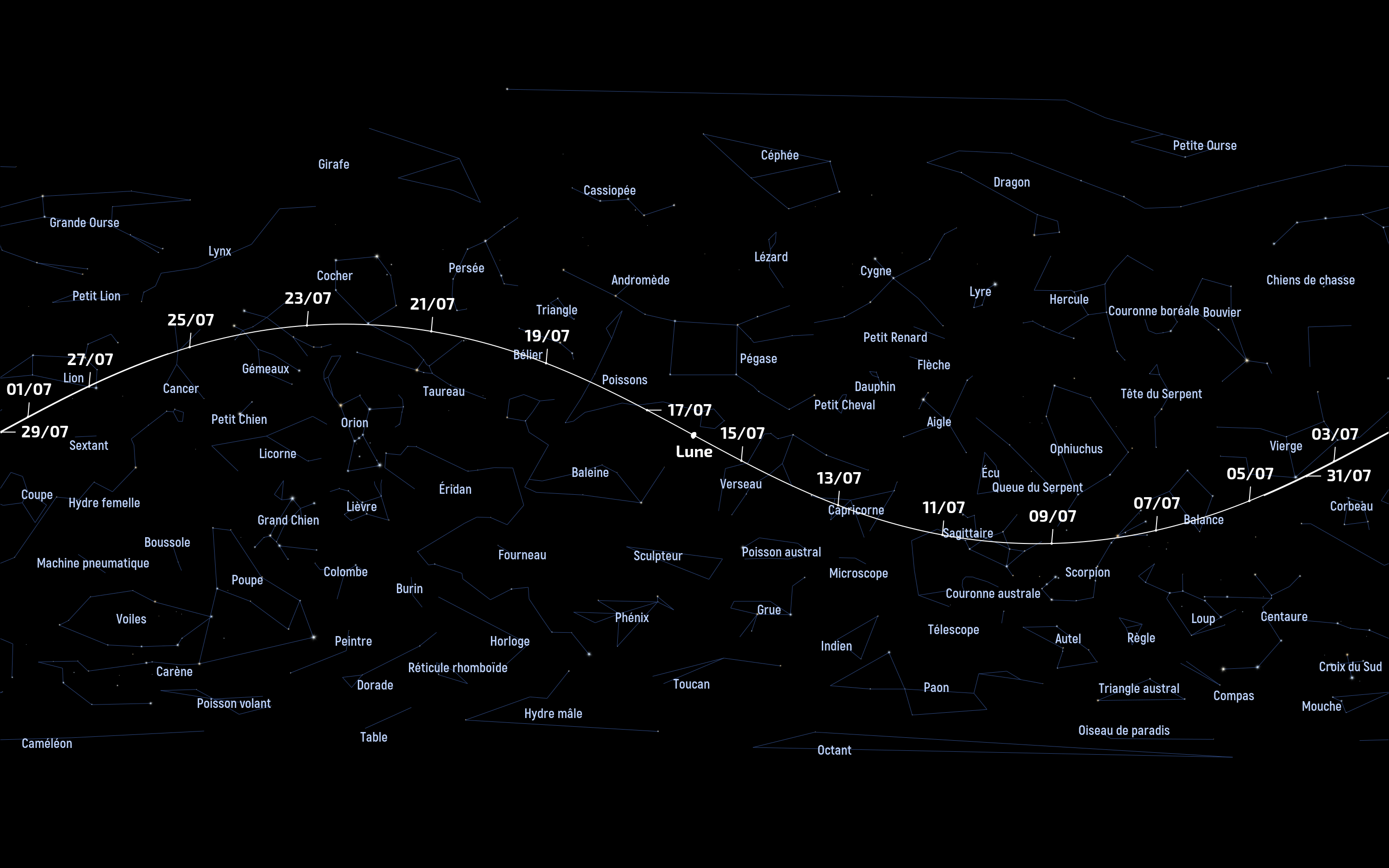

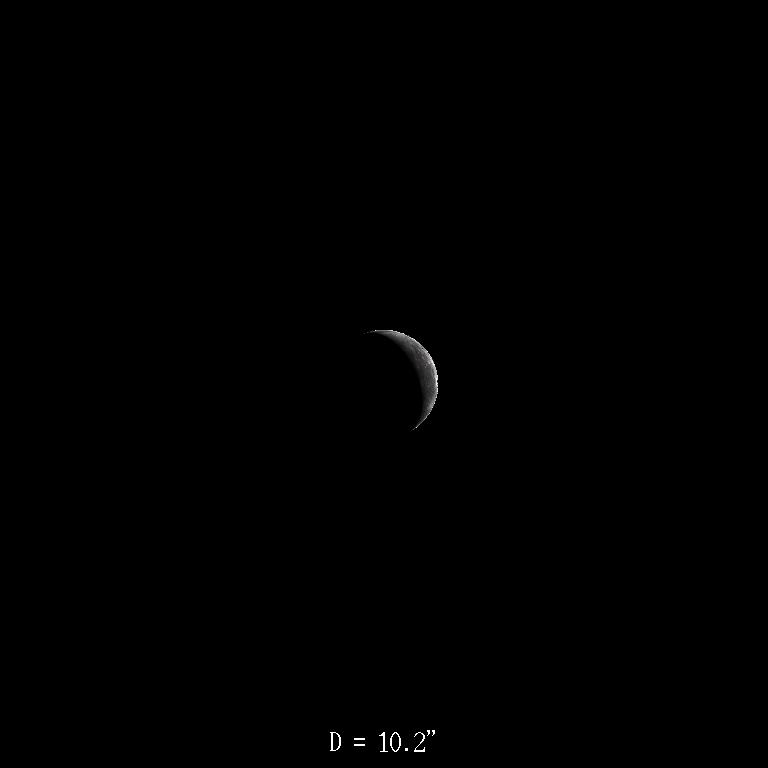

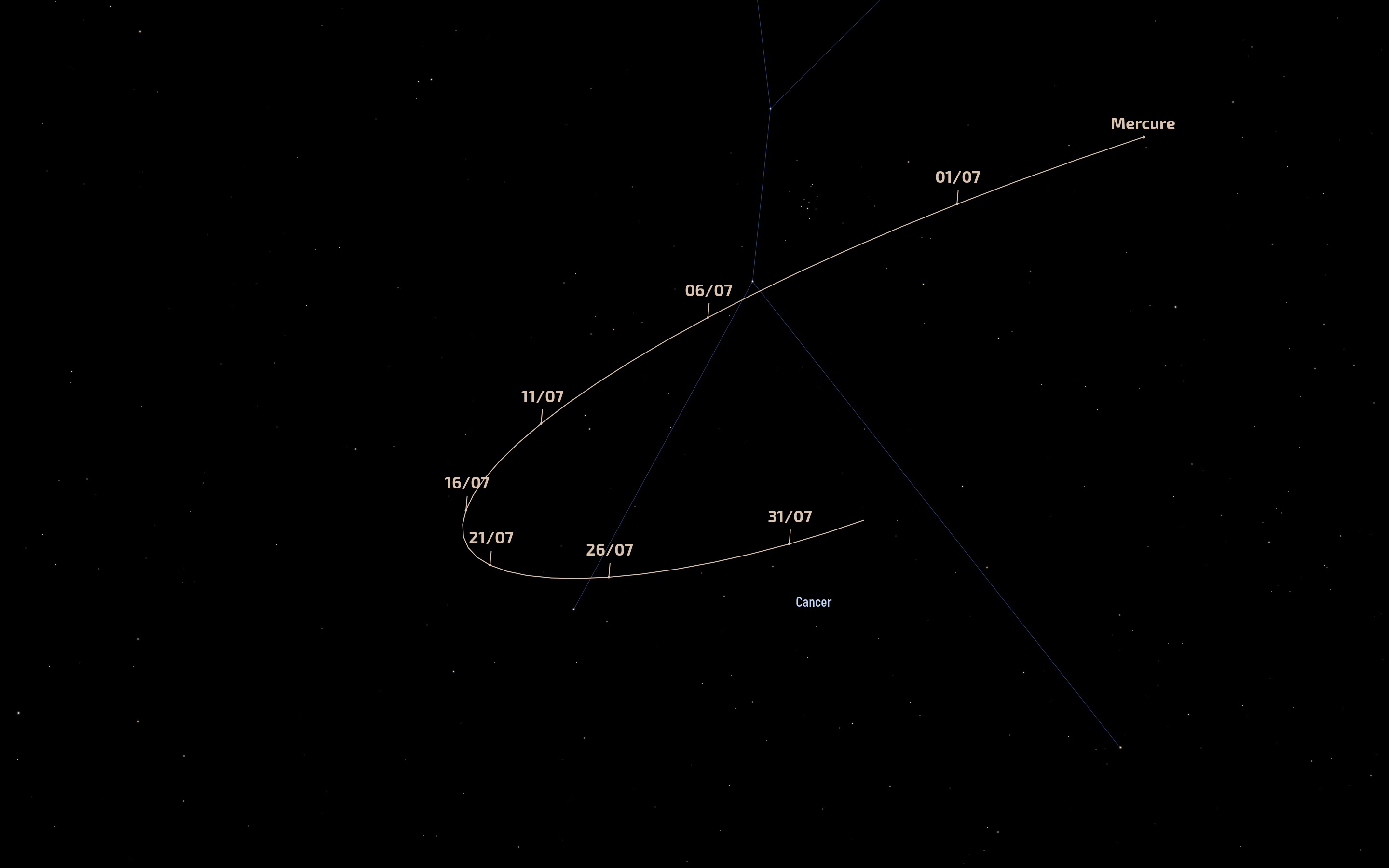

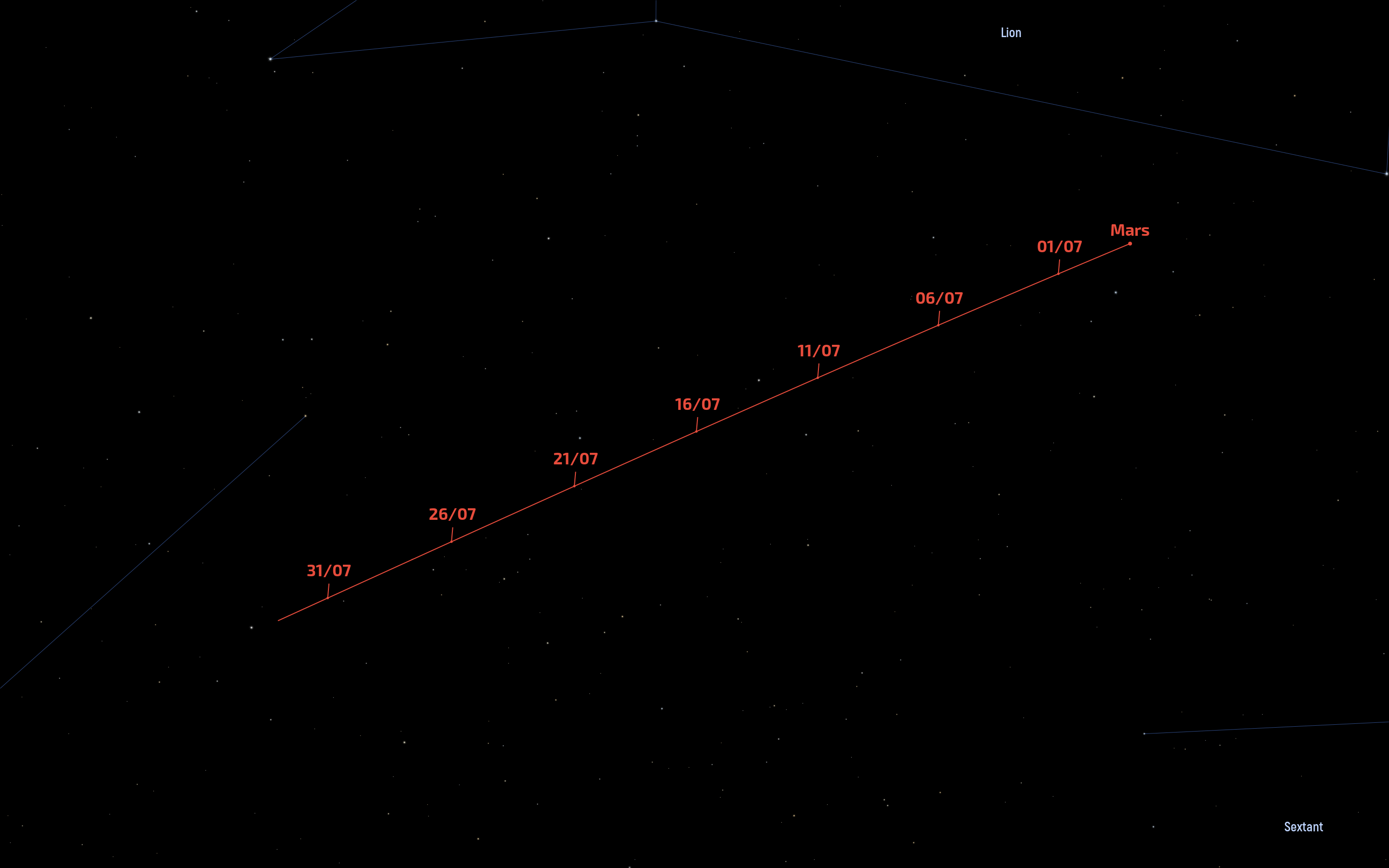

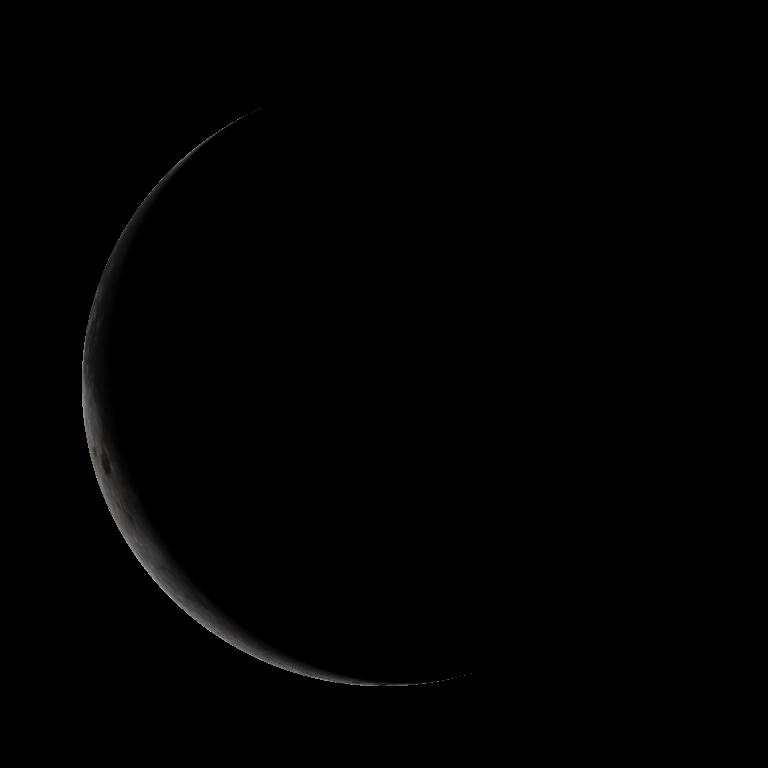

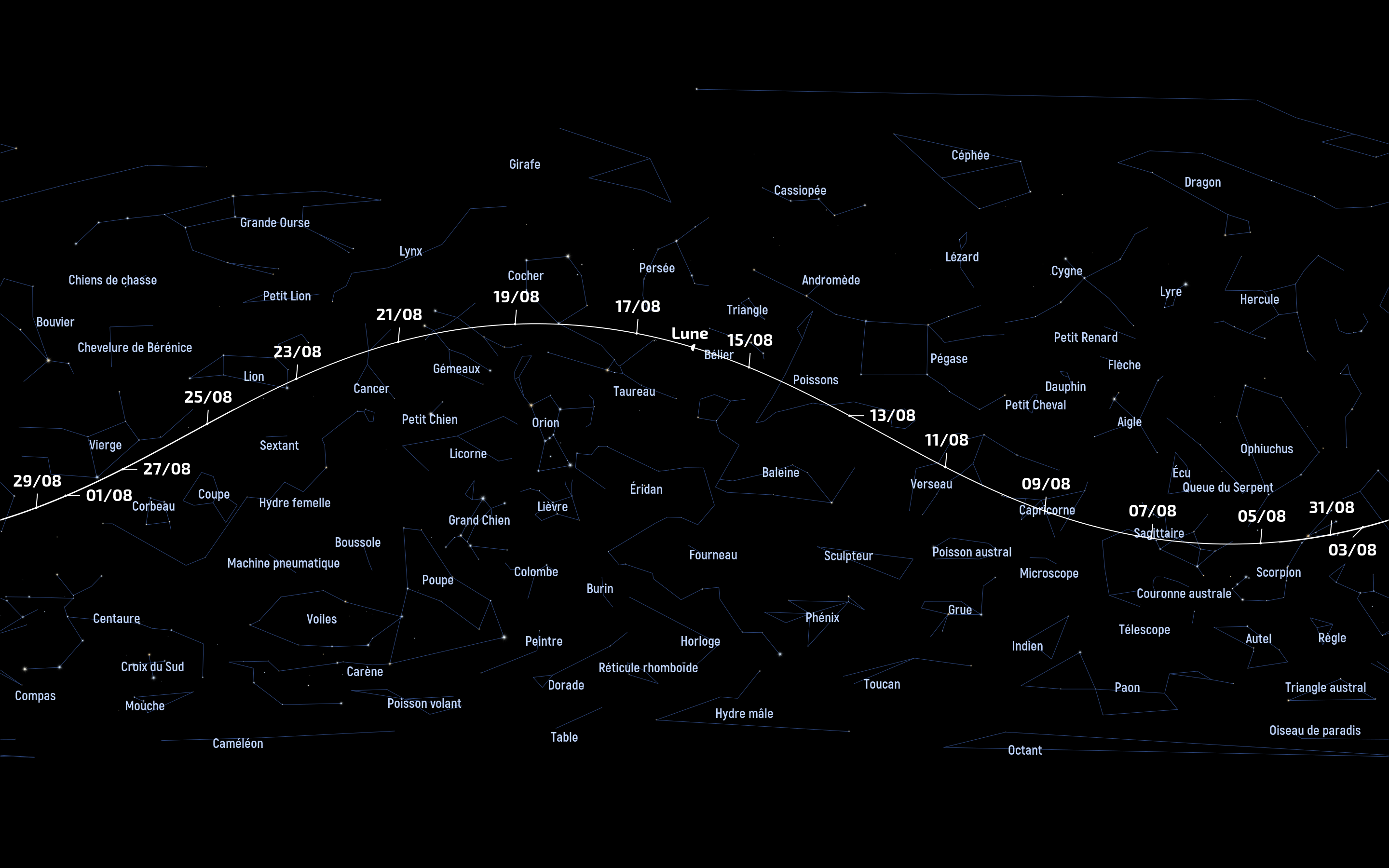

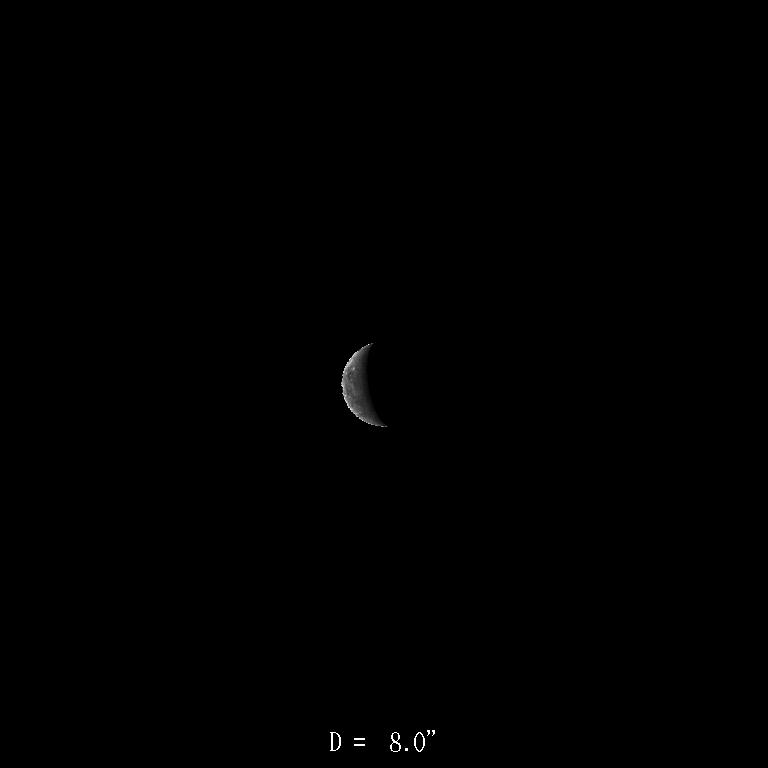

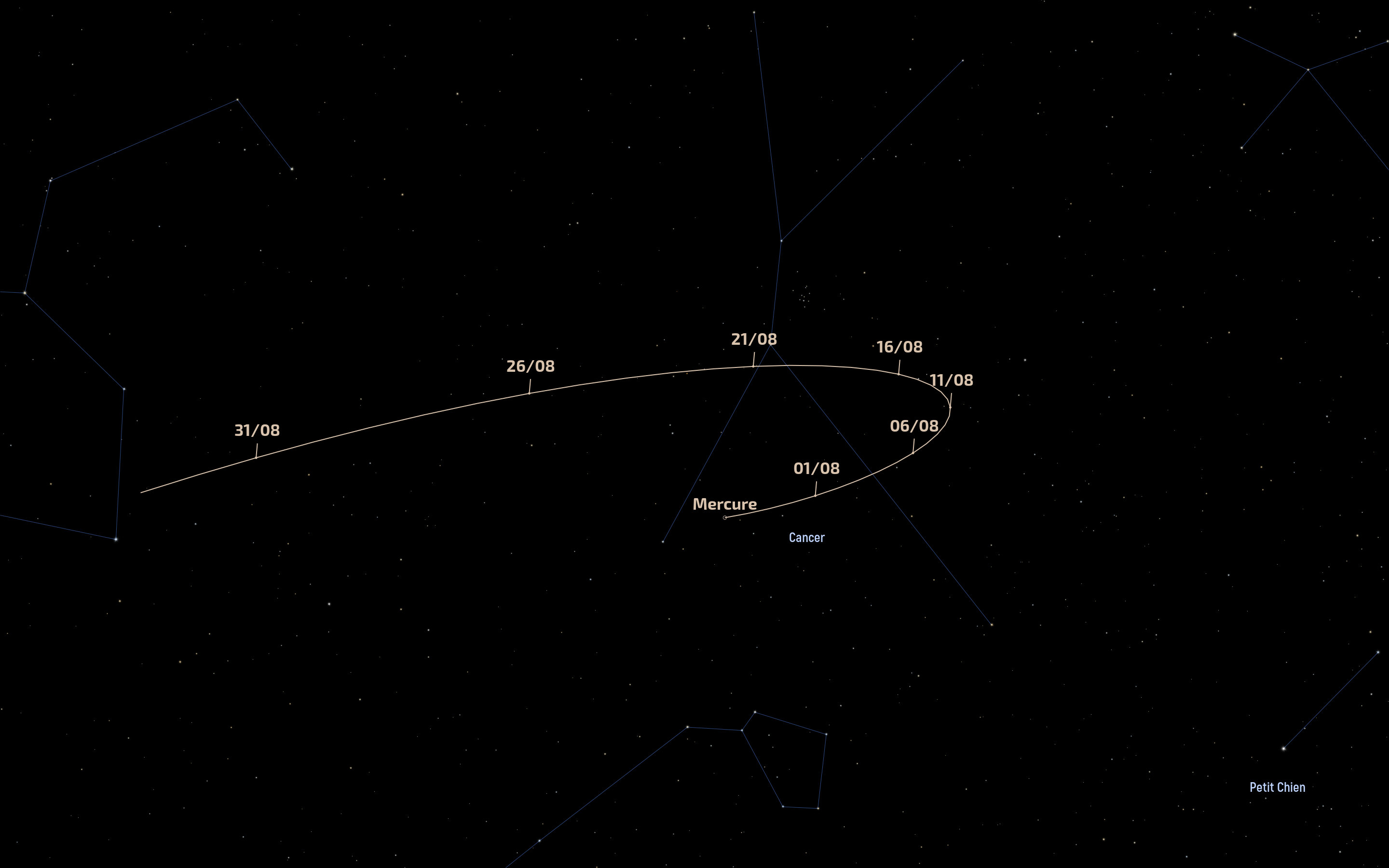

La conjonction qui nous intéresse aura lieu peu avant l’aube du mardi 12 août 2025 et sera bien visible jusqu’aux premières lueurs du jour. Les deux planètes, positionnées au milieu de la constellation des Gémeaux, seront séparées par moins d’un degré. Avec des magnitudes de − 4 pour Vénus et − 1,9 pour Jupiter, aucun problème pour les trouver : les deux astres étincèleront au-dessus de l’horizon nord-est. Des jumelles n’apporteront pas grand-chose en termes de détails supplémentaires, sauf peut-être la possibilité de remarquer la présence des satellites galiléens autour de Jupiter (deux à gauche, deux à droite). Un instrument, petite lunette ou télescope, sera par contre très utile, puisque, même modeste, il permettra de voir la phase gibbeuse de Vénus (voir ci-dessous), de mieux détailler la position des satellites joviens ainsi que d’observer les bandes équatoriales sur le disque de la planète géante, et, si le ciel est stable et sans trop de turbulence, d’autres détails.