Lorsque la Terre traverse une zone contenant nombre de ces débris, ces derniers sont précipités vers notre planète à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, ce qui provoque leur vaporisation dans les hautes couches de l’atmosphère : ce phénomène furtif, mais brillant, provoque ce que l’on appelle une « étoile filante ». La Terre traverse régulièrement de tels nuages. La rencontre avec l’un de ces nuages prend plusieurs heures ou jours. Des étoiles peuvent donc être observées durant plusieurs jours lors de cette traversée. De telles périodes sont appelées « pluie d’étoiles filantes ». Les objets à l’origine de ces phénomènes sont des fragments minuscules de matière solide, appelés « météoroïdes ».

L’origine de cette matière est diverse. Il peut s’agir soit de fragments résiduels de la nébuleuse protosolaire dans laquelle le Soleil et les planètes se sont formés il y a 4,56 milliards d’années, soit de résidus de collision entre astéroïdes, ou encore des matériaux disséminés par des comètes lors de leur passage à proximité du Soleil. Il s’agit la plupart du temps d’objets de taille relativement petite, de quelques micromètres à quelques centimètres au maximum. S’ils sont plus gros (1 mètre ou plus), ils provoquent un phénomène visuel très lumineux (très grosse étoile filante) appelé « bolide ». Il s’agit cependant de phénomènes peu fréquents, puisque la plupart des météoroïdes ne font que quelques millimètres de diamètre.

C’est au mois d’août qu’a lieu l’une des plus célèbres pluies d’étoiles filantes : les Perséides. Ces dernières ont lieu au milieu de l’été, soit du 17 juillet au 24 août avec un pic (maximum d’activité) entre le 10 août et le 13 août. Cet essaim est connu, car les médias s’en font largement l’écho : le public visé est bien souvent en vacances, donc réceptif. Mais la raison tient aussi dans l’activité souvent importante de cet essaim.

Moins connu, car beaucoup moins relayé par les médias généralistes, l’essaim des Léonides mérite lui aussi que l’on s’y attarde. La traversée du nuage de débris intervient cette fois du 14 novembre au 21 novembre, avec un pic d’activité souvent dans la nuit du 17 novembre au 18 novembre.

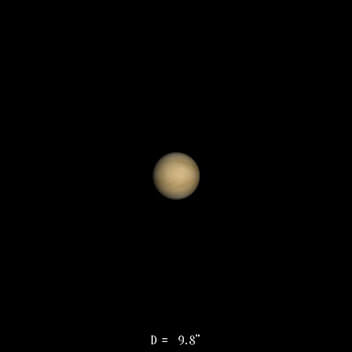

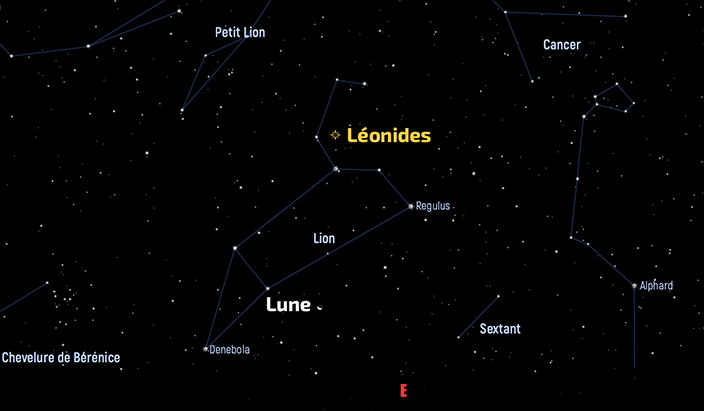

Notons que l’astronome italien Giovanni Schiaparelli (1835-1910) découvrit que l’orbite de la comète 55P/Tempel‑Tuttle coïncide avec celle d’un nuage de débris à l’origine d’un essaim d’étoiles filantes visibles en novembre. Il fait donc tout rationnellement le lien entre la comète Tempel‑Tuttle et les étoiles filantes visibles chaque année en novembre et qui allaient devenir les Léonides. Cet essaim porte le nom de Léonides, car chaque météoroïde de ce nuage semble venir d’un point central appelé « radiant » et qui se situe… dans la constellation du Lion (du latin Leo) !

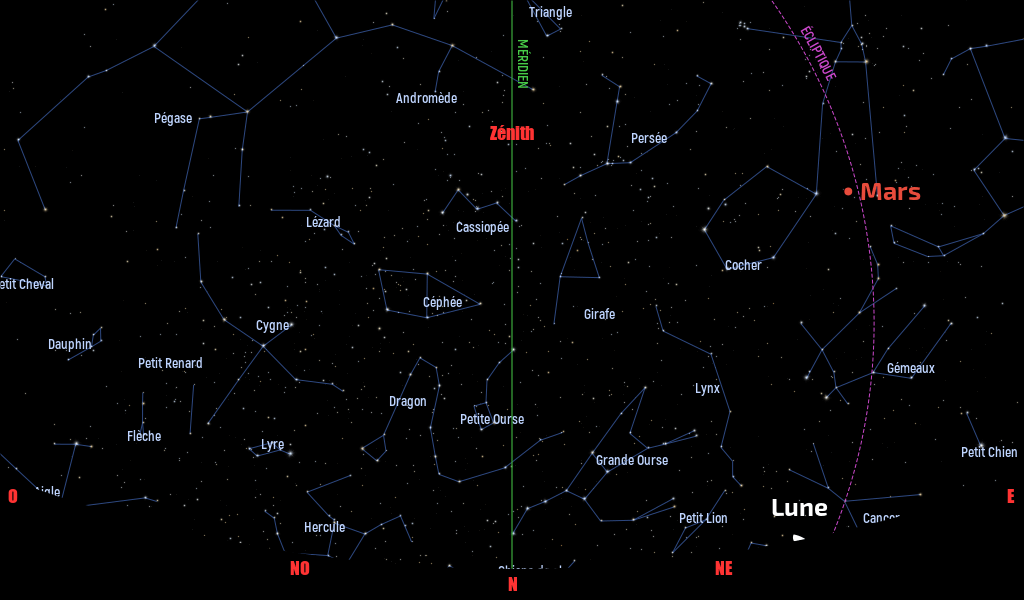

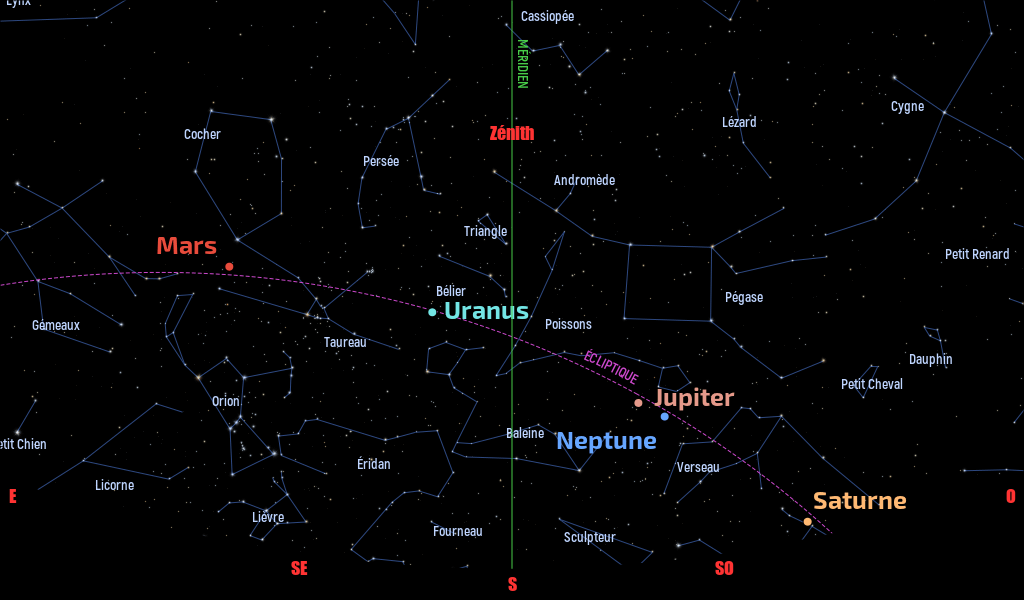

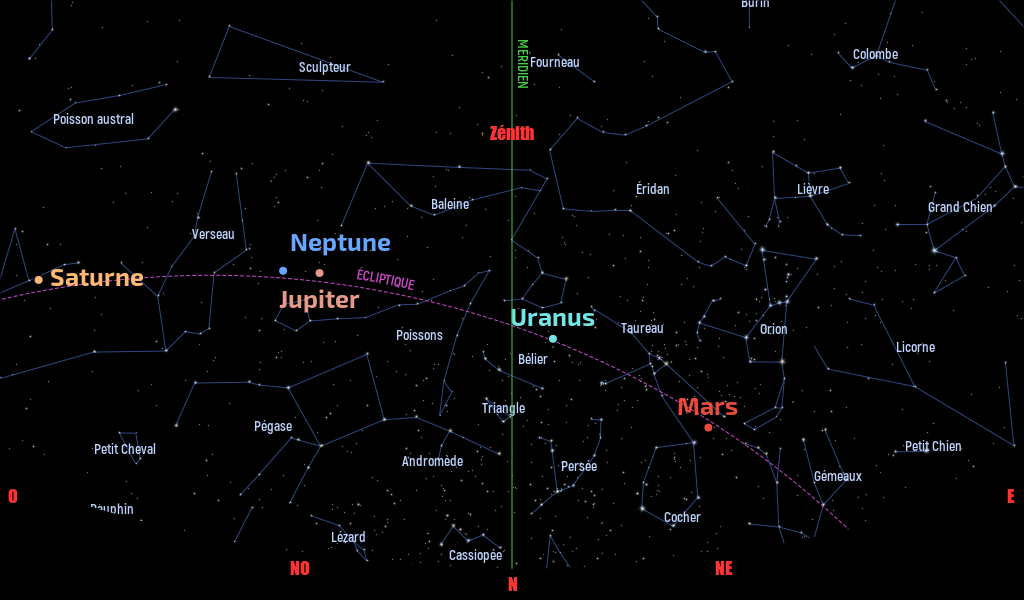

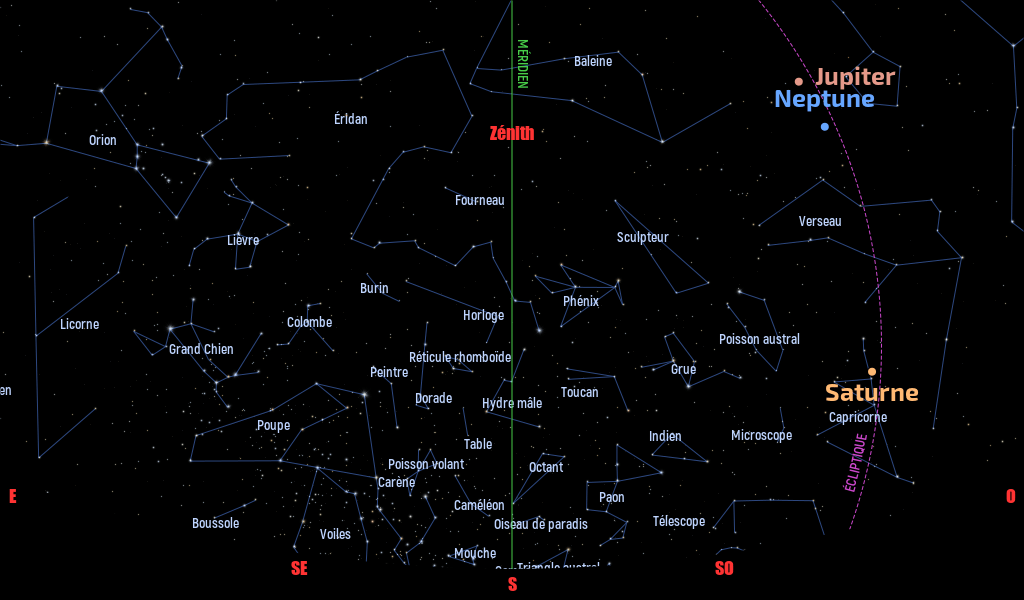

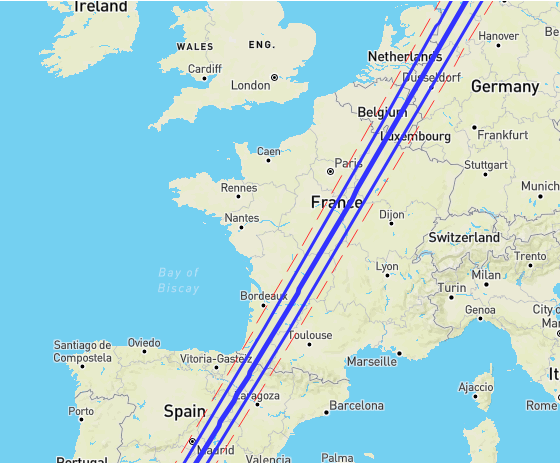

Cette année, la Lune ne va pas nous faciliter la tâche, puisque si le dernier quartier de lune intervient le 16 novembre et la nouvelle Lune le 23 novembre, lors de la nuit du 17 novembre au 18 novembre, soit lors du maximum, notre satellite sera positionné dans la constellation qui nous intéresse, à savoir le Lion.

Comment observer les Léonides et que voit-on ?

Si l’observation d’un essaim d’étoiles filantes est théoriquement possible en ville, il est évident qu’on pourra dénombrer bien plus de ces traînées lumineuses à la campagne grâce à un ciel bien plus noir permettant d’en observer les plus faibles spécimens. L’œil nu est l’instrument idéal pour ce genre d’observation, tout autre instrument, même des jumelles, étant à proscrire du fait de leur champ bien plus restreint que celui de l’œil humain. Un transat sera lui aussi bienvenu pour assurer le confort de l’observateur dans la durée.

La constellation du Lion se levant tard (vers 1 h 00) à la mi-novembre, c’est en observant en deuxième partie de nuit que l’on aura le plus de chance d’observer ces étoiles filantes.

La comète 55P/Tempel-Tuttle à l’origine de cette pluie est passée à son périhélie en 1998, soit il y a plus de 20 ans. La connaissance des mécanismes d’éjection lors des passages de cette comète a permis de valider l’aspect variable de l’activité de cette pluie. Le maximum du millésime 2022 se produira le 17 novembre (dans la nuit du 16 au 17 novembre). Les météores pourraient être assez brillants : un ZHR de 200 semble possible, même si ce ZHR est habituellement plus proche de 50.

À titre de repère, en observant de 1 h 00 à 3 h 00 du matin, l’auteur de ces lignes a pu observer 92 de ces étoiles filantes fines et rapides lors d’une année favorable sans lune.

en savoir plus

- Le calendrier 2022 des pluies de météores (International Meteor Organization).